|

到北大之后,不知道谁带头和为什么,我们都把老师称作先生,比如丛树桐先生、禇圣麟先生、任大熊先生。

1955年沈克琦先生担任系主任助理,我一个普通学生,自是无缘亲近,唯一的一次是我在被开除学籍、送劳动教养前一个小时,他同我说的一句话。

1958年2月9日下午,党支部组织年级的同学宣布我的右派罪状和核实材料,弄到4、5点钟,刚完事,支部就说系主任要找我谈话,于是就匆匆赶到物理北楼,___那时物理学院大楼刚刚打地基,我也参加了劳动,___屋子里面只有系主任褚圣麟和他的助理沈克琦先生,褚先生说:“根据你所犯右派错误,决定开除你的学籍,送你劳动教养,你同意不同意?”我说我同意,他说那你就写个申请吧,这可真是妙极了,给我处分,还要我自己写申请,将来追究起来,就说这是你自己申请的。我不能不同意劳动教养,原因是我没有父亲,是哥哥姐姐资助我念书,开除之后,在哥哥家出来进去,又是个右派,有何脸面?劳动教养还是我唯一的出路,所以后来我对劳动教养批判不起来,这也是一个原因。

我在一张大白纸上歪歪斜斜地写了:“我自愿申请劳动教养”几个字,签了名,完事。

整个过程,褚先生板着脸,满面含霜,冷极了,我感到这好像是在宣布死刑。这时沈先生在一旁说话了,他说:“去了好好干,改造好了还是有前途的”。这使我有了一丝暖意,一股暖流,所谓“良言一句三冬暖,恶(冷)语伤人六月寒”,为了这一句极其普通的话,我一辈子记住了沈克琦先生。

这是一种爱,一种善,就是对右派学生,也存在期望,在逆境中也不要沉沦,还要奋起,国家和人民还期盼着你。

在我之前,已经有了两个大右派:物五级的王存心和严仲强在系主任这里谈过话了,我是当天的第三个,也是当天最后一个,禇先生的愤怒可以理解,他是痛心还是仇恨,我猜想是痛心,他的好学生被开除了,他应该是痛心的。

在全校总结这次北大“五一九右派运动”的时候,马适安副校长(一说是党委书记陆平)说:“物理系的右派分子数量多、质量高,”这可能使作为系主任的褚圣麟先生倍感压力,其实我们当右派与褚先生一毛钱关系都没有,物理学科就是培养右派的学科,一个人学了物理而不能当右派,或者是他没有学到物理求真务实的精神,或者是他没有、没能或者不敢用物理学的这种精神观察社会。

物理学最注重的是实事求是,说话要有根据,独立思想,允许怀疑,说什么都行:只是你要拿出证据来,思想是自由的。所有物理学的过程都存在不断地质疑:对吗?为什么是对的?有根据吗?独立之精神,自由之思想,兼容并包,这些北大的基本精神,是我们奉为圭臬的思维方式。

后来,2009年我同几个朋友录制《北大.五一九》访谈记录片,沈先生对着镜头说:物理系招了很多好的学生,能独立思考,在大字报运动中就显山露水了,发表了不同的看法,就给逮住了。正是这个意思。

当时斯大林肃反问题是敏感问题之一,《人民日报》为此发了了第二篇社论“再论无产阶级专政的历史经验”,义正词严,堂而皇之,大气磅礴,其中说,“斯大林晚年骄傲了,不谨慎了,犯了错误”。我们考诸斯大林的生死年月,1879年出生,1953年死,1937年前后他在苏联实行“大清洗”,那时他多大年纪呢?我用计算器计算,他那时是58岁,他什么时候死的呢?1953年死的,死的时候是74岁,那么究竟58岁算是他的晚年,还是70岁之后算是他的晚年?这是个小学生也不会搞错的问题,而为了维护一个“神圣”的权威,《人民日报》竟然指鹿为马,硬说58岁就是斯大林的晚年,70岁以后算是什么?算是晚晚年吗?一个人可以有两个晚年吗?这是一个缺乏最起码常识的真理部。

物理不是万能学科,不是学好物理别的学科就能无师自通,生物有生物的规律,任何生物的生长、形态、果实的多少都取决于基因,不论阳光照射的多么充分,能量如何强大,只要基因不变,水稻亩产万斤就绝无可能;就像不论给钱学森的儿子多么充分的营养,如果基因没有发生突变的话,他的个子都不会长到三米高。

对于学者,学问固然重要,但是,人品还是第一位的,一个人没有重大的学术成绩并没有什么关系,重要的是不能没有品格,钱学森虽然才高八斗,可是,他却对全国人民特别是4000万饿死的冤魂缺少一个重重的道歉!

一个小时之后,我被打入了囚车,先到海淀公安分局办手续,我们被迫按了十个黑指头印,我觉得只有刑事罪犯才要按手印,而我们既不是罪犯,也不是刑事问题,凭什么要按手印?到现在这个黑手印也没有发还给我和我们。

在半步桥收容了两个星期,不给饱饭吃,饿得眼睛冒蓝光,我和大部分人分到了清河(茶淀)农场,王存心被分到了兴凯湖农场,那里的条件更艰苦。

劳动教养四年,农场就业四年半,发配新疆六年半,回乡务农七年,在百般无奈中度过了二十二年,身心交瘁。1979年5月我得到了“改正”,经过北大胡岱光教授、人大李宗正教授、辽大宋则行教授的辗转推荐,辽宁社会科学院收留了我,从事数量经济学研究,这在中国差不多是一个新兴的经济学分枝学科。1986年我又调到国家税务总局科研所从事赋税理论研究,落户北京,有时间我就去看望沈克琦先生。

那时他住在北大校园北边那一片家属宿舍里,他已经退休了,他一生并没有专门从事物理学的教学与研究,这是“组织”的分配,他无可奈何,他从事的是物理的教学管理,对物理的教学起了很大的推动作用,他从北大副校长职位上退下来之后,特别重视对高中物理教学的改进和提高,他在西南联大毕业之后,曾在中学教过书,他有体会,从基础上打好培养物理人才的底子非常重要,比如,他担任北京市青少年科技辅导员协会理事长和其他一些职务,就是为了更好地在中学就培养物理学的思维方式,他对此投入了很大的精力。

我向他汇报了自己这些年的经历,我从劳动教养之后,就从物理转向社会科学,我要弄清,为什么我写“高度集权是危险的”这篇大字报是错的,所以就学经济学、历史和哲学,1979年我建立了“无形价值论”,那里给马克思的价值公式中加进了一项jw,表示科技进步带给物质产品增加的价值,它可以成功地解释科技进步和自动化的价值创造问题。他对我在逆境中能不断学习和创造表示赞许。

2003年,迎来了北大物理90年的纪念日,沈先生和赵凯华教授合作主编了《北大物理九十年》,我们返校的校友每人都得到一本。不久,从美国传来王友琴的声音,她说,她在这本书中看到了1957年物理系右派分子的名单,这使我感到惊讶,因为在我得到的这本书中并没有这个名单,于是我就专门到物理学院去问个究竟。

学院办公室的人给沈先生打电话,说有一个叫王书瑶的学生找他,沈先生说我马上过去,问你怎么过来?沈先生说“打车”,看来学院的公车也不太方便。

沈先生来了,我们就在一个小屋子里谈。他说,《北大物理九十年》在第二版才有右派名单,第一版没有,他讲了他获得这份名单的经过:他到学校档案馆去查,档案馆的领导向党委请示,因为沈是副校长退下来的,所以允许他查,在档案馆领导的帮助下,查抄很顺利,但是,因为沈先生把它公开在《北大物理九十年》里面了,所以以后就不允许他再去查了。而且也再不许别人查了。

在1957年到1958年划右派的时候,谁当了右派,那是要张榜公布的,唯恐人不知,不公布,就无法对他(她)孤立和专政,现在倒好,这个名单倒是成了“国家机密”!

在一本书中,全文公布了一个系所有右派分子的名单,这在全国是绝无仅有的,北大物理系由于沈克琦先生的公正和努力,再一次创造了纪录,北大物理系右派之多是全国第一个记录。

他对反右运动的评价,对于我们这些苦难中走过来的青年人,无疑是如沐春风,如饮甘泉,滋润心田(后面详叙)。

沈先生很谦逊,他还征求了我对他对反右派运动的评价的看法。

我们谈了大约一个小时,他问我要多少本,那书挺沉,我可能要了七本或者是十本,准备分给校友兼难友们。

沈先生后来还是打车回去的,其实他的家离学院也就一公里多些吧。我本该送他回去,我当时没有想那么多,只是送他到了车上,我很后悔。

2009年,我的两个朋友发起录制《北大·五一九》运动访谈记录片,我想采访沈先生,沈先生慨然应允。

《北大·五一九》访谈记录片制片人是朱毅和韩松,韩松还兼编导,我则负责联系多数被采访人,沈先生对着镜头说:物理系招了很多好的学生,能独立思考,在大字报运动中就显山露水了,发表了不同的看法,就给逮住了。沈先生坦率地说,我当时担任党委委员,我没有顶住,都同意了,但是心里有疑问,直到文化大革命时才有认识:五四新文化运动没有完成任务。沈先生的坦率同他在上面说的书中的态度是一致的,当时没有几个人能顶住,否则,他本人就会是右派了。

他的反思,对所有那时过来的人,都有榜样的作用。

王书瑶与沈克琦、张星伉俪。

王书瑶与沈克琦先生。

制片编导韩松、摄影刘晓梅与沈克琦先生。

在《北大物理九十年》中他列出了物理系的右派名单,不幸的是,大约在2011年前后他被查出了结肠癌,他没有动手术,坚持用中医疗法,他还有一个目的,他要完成北大物理100年的著述。

苍天有眼,他活到了2013年。

他在《北大物理百年》的主编中,不仅扩大了整个的篇幅,把北大一百年的过程说得更清楚、更详尽了,对右派问题也做了进一步的讨论,他在书中说:

“从1957年6月反右运动开始,一系列政治运动导致教学秩序混乱,学校几乎处在不断的动荡之中。”(《北大物理百年》第二版,第64页)他还说:57年春“党中央号召大家助党整风,强调‘知无不言,言无不尽,言者无罪,闻者足戒,有则改之,无则加勉’“。广大群众大鸣大放大字报提出很多意见之后,

”从6月8日突然转入‘反右’,以言论罪,将大批建言者定为‘右派分子’“。”这些被划为右派的师生许多是关心政治要求入党的积极分子,有些是党团干部。他们在大鸣大放时期响应党的号召,帮助党整风,经过深入的思考,发表了有助于整风的改进工作的铮言,许多意见即使按二十年后官方的观点看也是正确的。例如惨死狱中的刘奇弟获罪的大字报是‘胡风绝不是反革命,我要求政府释放胡’,而1980年9月中共中央正式为胡风平反。(谁来奠祭这个年轻屈死的冤魂?__王问。)又如王书瑶获罪的大字报是‘高度集权是危险的’,20多年后邓小平在‘国家政治体制改革’的讲话中猛烈批判了‘高度集权’,虽然没有用‘是危险的’这个词。反右运动对全国的知识分子起了钳制思想自由和言论自由的巨大作用,对北大物理系学生的伤害尤大。一大批品质优秀并具有独立思考精神的青年师生受到了重大打击,许多人因此坎坷一生。其中有的人在逆境中奋起,仍为我国的建设做出了一定贡献。‘反右运动’不仅对一些优秀人才个人是埋没了才能的问题,对于国家也是不小的损失。至今对当年错划的右派分子只给予‘改正’(改正谁的错误?),并未正式平反,这是不应该的”。(该书65页至66页)

书中不仅列出了右派名单,而且对一些没能正常毕业的右派学生给予怎样的学业待遇,也十分详细的给出答案,比如张效政、沈志庸等14人在当时未分专门化,只能发物理专业毕业证书等等。这样一个一个人的核对查找,共140个人,是非常耗费精力的。

《北大物理百年》篇幅巨大,厚厚的一大本,怕有百万字吧,对北大百年梳理得十分清楚,而且关乎众多的人和事,有许多数字,尽管还有其他人参加,一位九十多岁的老人,主持其事也是十分艰钜的劳动,其精力付出可想而知。我现在还不到80岁,但是写出的东西反复校对,最后还是漏洞百出。何况沈先生还患有肠癌?

抱病编著,这书可能耗费了他最后的心血。

我们无限的痛心。

沈先生对右派问题如此关心,表现了中共党内健康的力量正视历史的精神,在中共执政的65年间,犯了很多错误,特别是前30年,三大运动(反右、大跃进、文革)伤害了众多的好人和饿死了4000万人,给国家带了灾难性的损失,成了中共身上难以推卸的沉重包袱,一个正确的政治路线就该正视这些历史,并且做出实事求是的结论,这样才能轻装上阵,带领中国走上新的征途,如果讳疾忌医,后果会更加严重。沈克琦先生代表了中共内部正确的方向,还原历史的真实面目,避免再犯同样的错误。

沈先生这样做,虽然得到北大、特别是物理学院各级领导的支持,可是却也不一定没有阻力和反对的意见,但是,沈先生以他的过人的胆识和良知,以严谨的科学态度,勇敢地走在了前面,给所有的人都树立了榜样,我们向他表示由衷的敬意!

无论是《北大物理九十年》还是《北大物理百年》都没有正式出版,根本原因就在于它不能经受住宣传部门的审查,只要一审查,关于右派的这一段就一定不能通过,所以这两本北大物理的历史,就还是“内部刊物”。

关于右派这个话题,成了北大九十年和一百年纪念文字的最沉重的一页。宁肯不出版,也不能割弃它。

关于右派的叙述,成了两本北大物理历史的点睛之笔,我想每个右派和有良知的人都不应该忘记沈先生生命的付出。

在《北大物理百年》第二版中,还刊发了物理系右派学生宋林松的文字,___宋在1957年曾是物理系团总支书记,___“我是北大最‘幸福’的右派?____兼忆杰出学长方励之”。

整个北大和物理学院的领导,亦用心良苦。

我早已离开物理学界,沈先生对物理学做了多大贡献我不大清楚,但是从下面的资料可以看出,他在学界受到怎样的尊重,可以看出他如何德高望重。

2011年他九十大寿,物理学院召开了“沈克琦先生九十寿辰庆祝暨‘沈克琦物理教育基金’成立仪式大会“,物理学界老一代的学者几乎都到会了,他们当中有:两弹元勋于敏先生以及中科院院士杨国桢、刘光鼎、甘子钊、王阳元、杨应昌、陈难先、王恩哥,北大老领导王学珍、王义遒、迟惠生、陈守良、王希祜、潘永祥,研究生院院长陈十一教授等来到庆祝会现场共贺先生寿辰。

庆祝会现场还举行了“沈克琦物理教育基金”成立仪式,基金捐赠方代表北京大学物理学院1988级校友王多祥捐赠100万元,用于成立“沈克琦物理教育基金”。他在讲话中表达了对沈克琦先生的感激,正是沈先生对他的精神激励和大力支持才让他梦圆北大,并最终创出一番事业。他希望该基金的创立能够传承沈先生以及北大师长们的精神和风骨。北京大学教育基金会秘书长邓娅博士代表学校接收捐赠并向王多祥校友表示感谢。

(我感到奇怪的是,时任校领导书记闵维方或朱善璐与校长周其凤都没有出席。不过,如果周其凤出席,可能是令人不快的。)

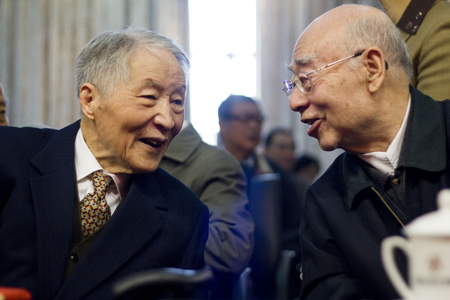

沈克琦先生与两弹元勋于敏院士亲切交谈,于敏院士2014年获得国家最高科技奖。一个从事研究,一个从事管理,他们的关系那样密切。

|