|

(博讯编者按:在元旦日,陈维明的来信到了,让大家悬着的心暂时放下。在上次来信后,一直没消息,陈维明的家人和各界的担忧可想而知。从最新来信看,陈维明已经上了战场,就在此信发表时,或许正在浴血奋战。我们期待勇士早日归来,祝愿他平安,愿独裁者早日垮台!另外,陈维明的来信、图片属于博讯首发,其它媒体转载请不要随意加非博讯的标志,否则是严重侵权。)

自由军战旗飘扬在被政府军炸毁的废墟上

朋友们:

十二月二十八日是我的生日,我知道这一天也是刘晓波的生日。刘晓波是诺贝尔和平奖的得主,因发起零八宪章被中共独裁政府关监入狱,已渡过了第三个生日。而我,一个艺术家,在叙利亚为了自由而奋战,在炮火中渡过我的生日,我们同一个生日,分处在两个完全不同的地方,但都是为了自由。

战争是变幻无常的,瞬息发生的事就会完全改变你的计划。当我奔向阿勒颇战场时,与我的向导阿道失去了联系,与阿道失去联系,也就是和马哈迪医生这条线整个失去了联系。两个多月以来我与自由军建立起来的关系网又要重新开始。今天我要告诉你们这段经历,真可谓“置于死地而后生”。

我与阿道是怎样走失的,那将又是另外一个非常曲折复杂的经历,容我以后慢慢再叙述。在奔向阿勒颇的战场上,有无数个来自不同营地的自由军,而这些自由军对我来说完全不能分辨,在我看来服装口音都是一样的。当我跟错了部队,与他失散好久我才意识到,我处在一个何等危险的境地!这个危险不仅仅是来自于政府军的炮弹,更在于自由军对我的一无所知。

当我与身边的自由军介绍我自己时,几个战士对我一脸疑惑,持着枪把我交到了一位负责军官,好在这位军官略懂英文,我将电脑中保存有关我参加自由军的资料给他看,他确信我就是那个已在战区知名的中国人后,同意跟随他的部队前进。

我跟着这支自由军连续参加了几场城区战斗。在阿勒颇的Radar-Military Areu地区,我们占领了一所军事学校,并缴获数辆坦克、雷达等战略物资,打死了政府军300多人,自由军也牺牲了25人。这些牺牲的战友,都是我刚刚认识的,甚至还没有来得及认清他们的脸,但是我知道这些都是曾经在我身边,千方百计保护着我的战友,也许他们为我挡着子弹而倒下。我抚着他们满身血污,已失去生命的躯体,强忍着泪水,几个月来的战斗,让我知道在战场上是不相信眼泪的,在战场上只有战斗。在我们还没有来得及将牺牲的战友安妥好,政府军的增援坦克、装甲车就到了,好在我们已有了相当的经验,在坦克、装甲车来到之前已伏下了狙击手,我们至少击毁三辆坦克和两辆装甲车,我登上了坦克,扬起了自由军的旗帜。

这段时间自由军取得了很大的胜利,我还跟随部队还去了位于阿勒颇和依特利卜以及荷姆斯之间的圣乔及坦尼利尼战场,这个有着几十万人的城市已被政府军全部炸毁,城市空无一人,居民都逃走了,

成了一处死城。前方的瓦地代夫成了前沿阵地。自由军战士加利克和我,骑着摩托车快速地穿过这座城市的死亡之街,把车停在还有两面墙的房子内,我们猫着腰挺进到前沿阵地。在一所布满弹洞的房子中停了下来,看到几个自由军战士在院子内,围墙上巴掌大的弹孔一动不动地描准着,离我们不到一百米的对街房子就是政府军,大家像猫一样等待着对方的身影出现,这是我们常在电视画面上看到的场面。当我从弹坑进入屋内,经过窗户时,战友加利克让我赶快弯腰往前。他告诉我,白天窗户容易暴露目标,要隐藏在弹洞后面。这里街道和房子犬牙交错,布满了敌我双方的阵地,你中有我,我中有你,狙击手不时地发射,双方阵地上的枪声彼此起伏,偶尔也有炮弹的爆炸声,在这些地带穿越,无疑是和死神交手。日本女记者就是在街区穿行时,穿着防弹衣被阿萨德政府军打死的。自由军就是在这种环境下,冒着政府军飞机的轰炸以及坦克的炮轰扫射,一幢房、一条街地向前推进,占领城镇,包围城市的。

那天晚上,自由军总部陆续来了二十多人,聚集在兵营指挥部电脑前,首领向他们发布任务,在一张纸上画出要点,交予各分队队长。这样的场景让我自然想起中国的电影如“南征北战”、“地道战”、“地雷战”什么的,

拍电影都不用排演了。我很想拍下这个场面,但我很谨慎,我知道虽然已取得负责人的信任,但进来的人未必都知道我的来历,就我这张亚洲脸,对他们就是一种疑惑,他怎么会在这里?你来叙利亚干什么?如果我拿出相机连我自己都觉得象007和以色利摩萨特,有时候他们会开这个玩笑。

凑晨大约三点,我在梦中被叫醒,说是马上要有行动,并且有记者要采访我。

我来到客厅,阿拉伯著名电视台奥林多News的几位记者等在那里,我接受了采访:听说你是一位雕塑艺术家、记者,到这里来成为自由军战士,我想问的第一个问题是,你为什么要来参加叙利亚自由军?我的回答是:“专制政权是人类共同的敌人,我来自专制政权的中国,知道什么是失去自由之苦,我参加叙利亚自由军是为我们共同的理想,为自由而战!特别是在中国政府支持阿萨德政权之时,我有义务以行动来告诉叙利亚人,中国人不都是站在政府一边的。”

结束采访后,他们说,你也是媒体人,如果愿意的话欢迎你随我们记者团一起采访,你也可跟随自由军前往行动。但如果随我们采访,你就不能携带枪枝,你的枪将换成相机、电脑。到叙利亚战场已经有两个多月了,我还没有以记者身份行动,作为记者可以走到各个战场,能观察到更多的东西,我也想乘此机会换一下角色,以一种新的角度来参与战斗。在取得自由军首领的同意后,我参加了记者的团队。

我告别了已经相依为命多日的战友们,跟随着奥林电视台的记者出发,没有想到刚刚出发,我又一次地失散了。晚上,我们来到了一辆被击毁的坦克车边上,那里已聚集起两百来人的自由军战士。在月色朦胧下,只能看到对方的影子,有四五辆载着高射机枪和小火炮的卡车开过。因相机夜间不能用闪光,闪光是军事大忌,闪光会成为敌方轰炸的目标。当我闷头寻找相机夜间拍摄程式功能时,奥林电视台的记者不知了去向,我喊了几声都没有人回答,问了几个黑影中战士,都不得要领。我知道完了,我掉队了,他们可能已登上卡车出发了……,黑暗之中我只能跟着还在列队未开拔的自由军前进。我跟着队伍中最后的那位战士,他扛着一个灰色的子弹箱,在黑暗中有稍许的反光,它成了我唯一跟定的目标。我紧紧地跟着,在匆匆行军的队伍中,我知道只有这个影子知道,我是从这辆被击毁的坦克旁与他们一起出发的。

自由军开始在很窄的公路上分成两队前行,我上去和这唯一知道我的黑影答话,我介绍了自己,是媒体采访队的,我掉队迷失了,他居然听懂了。告诉我,他叫阿里。我马上记住了这个名字,这个名字是阿里巴巴芝麻开门的头两个字,这个名词是幸运之词。果真我的幸运因有了阿里而开始了。

经过几个小时的行军,在稍息片刻之时,一位军官模样的人经过我们,阿里上前和他说话,我不知道他说了些什么,大约是将我的情况汇报给他,一会儿这官员过来对我说,行动马上就要开始了,在你没有找到记者团队前,你就跟阿里,千万注意不要掉队了。

月色西沉,伸手不见五指,前方不时传来炮声,而且越来越近,有时声音越过了头顶,在我们的后面发出沉闷的爆炸声,声浪使大地都震动了,比马可杰克逊演唱会的高分贝音响,还要高出几倍,这声音在山谷中回荡,四周的山岳仿佛要被震塌下来。这时部队改变了队形,成一字形行走,这样的队形遇到轰炸损失是最小的。东方开始有些发白,我们来到一处橄榄树林的山丘上,数分钟内,数百人的自由军队伍就在树林中隐藏好了。我也在一棵橄榄树后埋伏了下来。橄榄树是自由之树和平之树,联合国的徽章由两根橄榄树枝托起了我们的地球,今夜它成为自由军战士的安全庇护所,在橄榄树下我相信自由即将来临。

在渐渐变白的天空下,我看到了战友们都在挖坑修筑临时工事,在我一旁的阿里搬来了一些石头,在坑前筑起屏障,架起了机枪,他看了我一眼,你怎么没带枪?我说跟着新闻媒体是不能带枪的,他把他的AK自动步枪给了我,另一位战士给了我一个反坦克火箭筒。后来我知道阿里的这支部队,有来自好几个国家的志愿人士,有从突尼斯来的,有从利比亚来的,还有从印度尼西亚来的。从印尼过来的那位自由军战士,是在叙利亚两个多月的时间中,第一次看到的亚洲面孔。这位印尼战士看到我也很高兴,说其他战友告诉他,有个跟他一样脸的人也来参战了,或许是他的兄弟呢,我们握手互道保重。

清晨的阳光洒进树林时,弥漫着橄榄树的清香,小鸟在枝头叽叽喳喳,在炮火弥漫的战地,那是令人心醉的芬芳,那是让人陶醉的晨曲,要是没有战争这里会是一片多么美丽的栖息之地。晨雾之中,自由军战士开始三五成群作晨祷。伊斯兰人无论处在什么情况下都要晨祈,即使战争也不能例外。“安拉、阿克巴!安拉,阿克巴!”,他们把手掌摊开,按在草地上,用草上的露水洗手、净脸,那一份虔诚让我感动。我想尚若将来要拍自由军的电影,我可是最好的导演了。

我学着战友样子也给自己拱出了一个小坑,头顶是橄榄树的根部,如果子弹从前方射来,这些树根可以保护我。我左右两边的战友都是机枪手,左边的一位是大胡子,右边那位是来自突尼斯来的志愿军,他架着眼镜,很斯文,会些英语。我问他,你为何参加自由军,他说:我们都是伊斯兰,穆斯林人都是兄弟,兄弟的痛就是我的痛,我要帮助他们”。

在自由军中,各种观点都有。我曾采访过的一些自由军朋友,有些要建立西方民主式的国家,认为民主对叙利亚最为重要;有的认为安拉.伊斯兰比民主重要,当然更多的民众,想往的是在安拉面前,过人人平等,友爱,就像兄弟、姊妹一样相处的生活。我为来自突尼斯的自由军战士拍了照,他拉下毛线编织的帽子,挡住了脸庞的一部份,他说,我乐意拍成这个样子。在战斗的空隙,我拍了一些珍贵的照片,记录了我和战友生死前的那一刻。一旦战斗打响,我手中的相机就为变成枪,战斗需要的是枪,生命比照片更为重要。而我又将从“战地记者”变回自由军战士。

冬天叙利亚的清晨是寒冷的,夜晚急行军时所流下的汗水,浸透了衣衫,此时像一件冰衣裹着我的身体,草地上的露水和着挖坑翻起的泥土,结着冰珠。我穿着两件汗衫加一件夹克,挡不住寒冷,我用帽子和头巾将自己严严实实地裹起来,用橄榄枝编成一个头冠套在脑袋上,既御寒又能作掩护。

突尼斯战士说,你过去一定是个军人。我说,我不是军人,也不是民兵,从来没有军事知识,我是一个画家,这些都是从电影上学来的。

在战场上,在大家相互之间还不了解的情况下,我知道每一句话都要非常谨慎

,尤其象我这样的一个中国人脸孔,一旦说错,会被当作间谍,引来杀身之祸。曾经有人问过我,你是不是CIA?你是不是“卡依达”?

枪声从远处开始靠近了,炸弹的声浪像夏日的惊雷滚动过来,将耳膜都震疼了。战斗打响了,枪声密集,从我耳边飕飕飞过,战友们开始射击,我也跟着放枪。我的枪里面只有30发子弹,他们没有给我弹药箱,只能单发,尽量节约。我戴着眼镜,对我瞄准是一个妨碍,瞄准镜中的敌人,在我眼里显得有些交错,摘掉眼镜又会感到模糊,好在经过两个多月的训练与实战,我有了相当的经验。一阵密集的枪声过后,有的战士站起身来冲了出去,有的人在原地掩护。在战斗前阿里要我不要冒头,不要冲锋,只能呆在阵地射击。在他们的眼里我仅是个迷路的记者。枪声最终稀落下来,这是一场伏击战,任务是不让阿萨德政府军从前线溃败后,经这里出逃。主战场是在前方的城镇,自由军在围歼政府军。

夜色又来临了,月光显得十分地苍白,我们开始集合、整装、出发。一路上随处可见躺着的尸体,模糊的血肉分不清是自由军的还是政府军的,我想牺牲的自由军人,他们将成为英雄,而那些政府军人只有耻辱,但是他们是无辜的,他们只是供专制政权驱使的炮灰。这样的思考让我失去了胜利的喜悦。

一路上,我跟在阿里的后面,夜风萧杀,星月无光,我们回到了出发地。阿里说指挥官已和我的朋友们联络上了,让他负责把我送回我所在的营地。我知道再过数小时,就是十二月二十八日,是我的生日了,在叙利亚的战场上度过的生日,是我一生中最神圣的生日,在争取自由的战场上我获得了重生。

朋友们,在我发出此信的同时,也将12月29日写的战地日记一起发给你们。

我的日记:

29/12/2012 晴 星期六

我看到了一挺机枪架在我的眼前,我看着枪托上的字迹,怎么上面的中文字看不到了呢?怎么连上面的阿拉伯数字也看不到了呢?我眼前是白茫茫的只有虚影,我问边上的人影,怎么看不清你的脸呀,只有一条阿拉伯战士的头巾在空中飘动,这头巾怎么又像是二幼的头发在风中飞扬?我拼命地揉着自己的眼,还是看不清楚呀,我突然惊呼起来,我的眼睛失明了。我拉住一个人影说,走,带我去医院,我们走呀走,踩着绵絮般的云彩,身体轻灵。来到战地医院,走进病房,躺在床上的却是我的母亲。我抱着母亲哭着说,你怎么会躺在这里?你的枕头怎么会这么低?你总是喜欢用几个枕头高高枕起的呀。这时我看到有无数的枕头掉进床头夹缝里,我一只,一只地把它拉起来,把母亲的头枕高,母亲看到我了,她说儿啊,我们在哪里呀?我说在叙利亚战场,她说叙利亚在哪里呀?你过来让我摸一摸,我的脸颊感到了她的手掌是冰凉冰凉的。

我的知觉有些恢复,眼帘上似乎看到几个有着水球的小圈,白茫茫的背景像电影幕布,渐渐幕布上有了人影,一个个面孔开始浮现。我在叙利亚战地上画画,有的人没有头,有的人没有手,有的人没有腿,我画一个不是少一个,而是越画越多,我画得连笔也捏不住了……

当我睁开了眼睛,阳光已射进了窗户,时钟正指在7:40。原来我做了一个梦,一向无梦的我,知道自已重生了。

这是在叙利亚战场上度过了我的生日后,迎来的第一个早晨,叙利亚的自由已露出了曙光。而我们的祖国,我曾经生活三十多个岁月的祖国,还沉沦在黑暗之中,王炳章、刘晓波、高智晟,还有我的乡人,我的朋友朱虞夫,他们却还在中共的狱中度着漫漫长夜。而国人,依然沉睡不醒。我不由想到西子湖畔,孤山脚下民初秋瑾女士的诗文。此刻的我与她的感受是如此地相同:

痛同胞之醉梦犹昏,

悲祖国之陆沉谁挽?

日暮穷途,徒下新亭之泪;

残山剩水,谁招志士之魂?

不须三尺孤坟,中国已无干净土;

好持一杯鲁酒,他年共唱拜仑歌。

虽死犹生,牺牲尽我责任;

即此永别,风潮取彼头颅。

壮志犹虚,雄心未渝,中原回首肠堪断!

中国,中国,有着五千年文明的中国,哪天你才能获得民主和自由?

祝新年快乐!

爱着你们的陈维明

二零一三年一月一日于叙利亚

被政府军炸毁的指向阿勒颇的路标

在瓦地阿代夫战场上

战友

战场

我在战场上

我扛着反坦克火箭筒

战场中的我

战友

政府军运兵的装甲车

用摩托车带我一起冲进城市的自由军战士加利克,三天后他的腿部中弹。

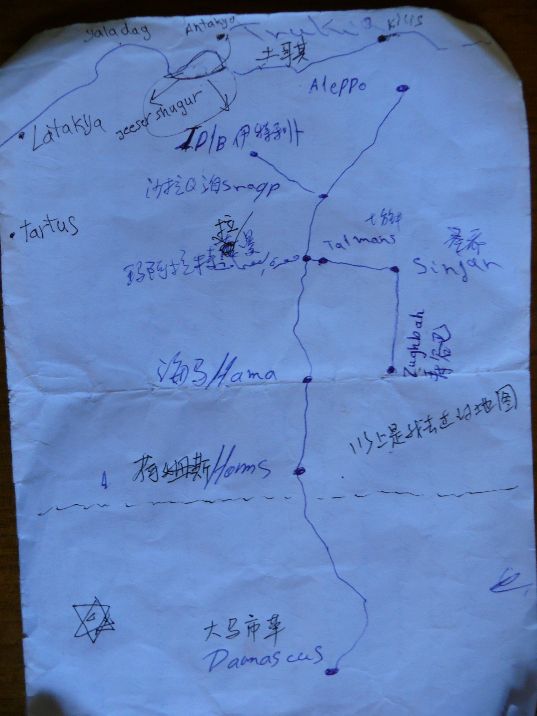

我到达过的叙利亚战场示意图

本文在发出后,很快被国内网站转载,以下是凯迪网的网友留言摘选,几乎100%都是支持陈维明的:

-不可想象,祝好运!

-祝兄平安

-陈先生,你一定要活着回来,我们需要你的经验。

-陈维明 好样的!

-祝福他,让幸运之神永远相伴! |