高棉的微笑与血色的高棉

陈维健

1860年法国的一位生物学家享利 穆奥带着一本中国元朝使者周达观写的《真腊风土记》的法文译本,在柬埔寨暹粒的一片原始森林里,斩荆披棘找到了在丛林深处埋藏了四百多年的吴哥王朝。

(巴扬寺无处不在的佛陀的微笑)

当这位生物学家拨开被大树藤萝缠绕的巨石,一个王朝的废墟出现在他的眼前,他为这废墟之宏伟,精美所震慑,一块块粗砺的石块垒叠起巍峨的城堡神坛,在方正的布局中层层叠叠,直到天际。那门楣、壁墙,廊道、佛龛上那细如刺绣栩栩如生的浮雕,特别是那些无处不在的百姿千态的吉祥天女,纤细的腰身,圆润的乳房,丰盈的脸庞,线条流畅的裙裾衣褶皱,也许是一样的残缺,但她们比断臂维纳斯更美,更生动。惊艳之余让这个拥有欧洲最伟大的艺术,以傲慢之心看待其它外族的法国人,在它面前低下了高贵的头颅。他知道这是世界之最,人类之最,历史之最。

(小吴哥寺所呈现出来层层叠叠如同须弥山的壮观)

(小吴哥廊壁上的吉祥天女婀娜多姿)

(巴扬寺的千米浮雕局部,战争的画面)

到过吴哥的人对吴哥的震撼,是立体交叉的,是从心灵到肉体的一种从未有过的生命体验。600多座建筑分布在45平方公里的丛林中,从城堡到祭坛寺庙形成了一个巨大的建筑群,当你在废墟中行走,当你在陡峭的阶梯上匍匐攀爬,在炎炎的日光下体力心力都是双重的考验,但没有这样一种考验,如果仅仅是走马观花,你是无法领略吴哥所达到的那种建筑与信仰的高度。从清理成型的城中之城的小吴哥,到依然大树缠绕,断垣残墙与树木共生的塔布伦寺,但最能让你震撼的还是巴扬寺,四十九座塔尖上,一百多面巨大的的佛头展现的静穆微笑。

(与卡布伦寺共生的大树大自然与人类共同的杰作)

(女皇宫门楣上的雕刻精细得让人叹为观止)

巴扬寺是真腊王朝贾耶跋摩七世的杰作。已为真腊王朝建立起亚洲最伟大帝国的他,经过惨烈的战争杀戮,看到了背叛复仇,衰落兴盛,耻辱荣耀,番然醒悟,归依佛门,也使真腊王朝从印度教转向了佛教,从此他阖上双眼低眉微笑。在站巴扬寺每个到达那里的人,任何处,任何地,任何时都可以看到他的微笑,微笑无所不在,微笑包围了每一个人,他低眉,眠嘴,深沉,淡定、安祥这就是—“高棉微笑”。这样的微笑给人的震撼不是卢浮宫里的蒙娜丽萨的微笑可比的。

历史上任何一个王朝不会是永远的,他与其它帝国一样盛极而衰被外族所灭 。公元1431年暹罗族攻陷吳哥,屠城之後发生瘟疫,當地人放弃吳哥城,这个中世纪全球最輝煌的城市便淹沒於荒野丛林,与他一起的是高棉的微笑。

四百多年后当他被发掘出来,虽然已经成为一堆荒野中的废墟,但它在与大自然的共生的四百多年中,呈现出一种人类不能企及的残缺之美,树木与建筑的共生之美演绎得出神入化,更让人赞叹的是,时间没能侵吞他的微笑,鬼斧神功让微笑更为精进,时间让微笑沉淀得越发深沉迷人。我离开众多的游客,选择了一个僻静的角落,坐下来,挥一把额头的汗水,喝一口带在身边的水,深深地凝视,静静地感受着他的微笑,我的身心有着一种从来未有的安宁,象是深山中的一潭碧清的泉水,我的静穆象那粗砺的巨石一样,整个世界似乎消失了,战争、疾病、贫穷、恩怨、纷争、甚至私情,此时此情我的嘴角也不由自主地眠起了微笑。

柬埔寨自真腊王朝以降,贫穷、落后被外族统治,使他再也没有走出这片泽国之地。真腊帝国变成了柬埔寨,寨在汉语中是部落之意连国家的意义都不存在,再看看那些择水而居,撑着几根柴木的茅棚成为居所,有谁不说它是寨呢?虽然飘扬着的柬埔寨国旗上的图案是吴哥,但人们已经很难与那个在丛林中发现的真腊帝国与他联系起来,人们会止不住地发问,那个在一千多年前,开疆拓土让帝国的土地延伸到缅甸、泰国、老挝,越南直到中国云南的帝国是他吗?

(洞里萨湖岸上渔民的吊脚楼与河湾上的桥)

我是坐船从吴哥来到金边的。从洞里萨湖下船进洞里萨河,船到了洞里萨河与眉公河交界的水域就是金边了。洞里萨在柬语中是大的意思,它是东南亚最大的湖泊,这个湖面积有2700千平方这是旱季,到了雨季湖水猛涨就扩大了好几倍。旱季水深只有一米,雨季到来猛涨9米,看到河岸上高高支起的吊脚楼就可知道雨季时是什么样的光景了。

船一路过去,从高高的吊脚楼,到泊在水上的水屋可见了柬埔寨的贫穷。择水而居的人口达三百万之多,没有教育,没有医疗,靠水吃水,自生自灭,然而他们依然是微笑的。船一路过去,他们黝黑的脸上露出的是微笑,撒网的男人,织网的女人,那些光着屁股的孩子们在水中,在岸上都会欢心地向我们招手。

金边作为柬埔寨的首都由于法国殖民而有着小巴黎之称,但作为一个旅游者来说是没有什么值得去玩的地方。大皇宫果然可以一看,但与昔日的吴哥王朝已不能同日而语,看似金碧辉煌,但其简陋粗糙不堪入目,想想真腊王朝的后人,吴哥的能工巧匠都到哪里去了,一个王朝的毁灭真的一去不复返了。夜幕降临洞里萨河边上的大街小巷,闪烁起迷人的霓虹灯,酒吧门口满眼的艳情女郎,周达观的书中记载:“番妇多淫,人小性猛”,确是寻芳客的好天下。

我到金边是为了一个心愿,去看看红色高棉大屠杀纪念馆,红色高棉时期800多万人口的柬埔寨有近300万人被杀,是全国人口的三分之一,这样在屠杀在历史上可以说空前绝后的,而这个屠杀又是和我的国家中国联系在一起的。柬埔寨共产党被称为红色高棉,他执政时期正是中国的文化大革命,也是中共输出革命时期,柬共的头目都是在中国受到教育培训回到柬埔寨的,他们将文革的一套在柬埔寨全面展开,柬共头子波尔布达自称为毛主席的好学生,青出于蓝而胜于蓝,他对所谓阶级敌人的迫害杀戮更甚于中国。

1991年“六四”大屠杀后,我从中国移民到了纽西兰,在那里因办华文报纸的因缘机会,认识了一批在七十年代柬共大屠杀逃难来到纽西兰的难民,其中有一位杨碧桃女士成了我的忘年交。

杨碧桃女士是一位有风度,有教养的女士虽然年纪大了仍然可见年轻时代的风貌,每年纪念“六四”活动她都会来参加,控诉柬共的暴行。她英语很好在泰国难民营曾是难民营的发言人。她在金边是华校的教师她的先生是校长,这样的身份当是柬共专政的对象。他们象千千万万的金边人一样,被赶出金边到农村,她的丈夫则被送到集中营劳动改造。从此她再也没有见到丈夫。后来据集中营幸存下来的人说,她的先生在集中营虽然没有被处决,但在改造中被活活折磨而死,白天沉重的劳动,晚上折磨式的学习,加上饥饿与蚊蝇的肆虐。

杨碧桃在丈夫被送入集中营后,知道象她这样身份的人也很快会被送到集中营去,于是她与许许多象她这样身份的人一样出逃到泰国边境,那里已经设立了难民营。她带着二个儿子一个女儿,走林趟河,日伏夜出,躲过赤柬设立的重重关卡,经过一个多星终期于到达泰国边境,这时候他们只剩一口气,最后她从难民营来到了纽西兰。

杨女士在控诉柬共的暴行同时也控诉中共。柬共虽然受中共一手培养,但并不因此关照华人,因为按照共产党的理论,只要是商人知识分子不分种族都是阶级敌人,而华人在柬埔寨大都不是商人就是知识分子。因此在柬共迫害之死的人数中华人占了很大的比例。

杨女士曾经反复讲到一个真实的故事,她说赤柬进入金边后,就开始抢劫华人商店与抓捕华人。有一次,一群被赤柬追杀的华人逃至中国大使馆,使馆铁栅大门紧闭,院内的工作人员正在走棋,看到华人拼死呼救不但没有放他们进来,而是默然走开,赤柬赶到就在大使馆的铁栅门下将所有的人打死,殷红的血染红了使馆门前的道地。

在纽西兰的柬华难民中还有一位叫蔡林楠的商人,他个子瘦小,精明强干,他的“蔡林楠”牌号的超市,成了纽西兰的联锁店。他家原来在金边开金铺,柬共进入金边时他的金店被抢劫,全家被杀,他是唯一的幸存者,他逃到越南参加了越南解放军打回了金边。我认识他后,他希望我给他著书立说,我欣然接受,但当我准备动笔时他显得踌躇起来,后来我知道他受到了某些强力人物的规劝,这本书会给他带来麻烦。我当然知道规劝他的是什么人,也只能悉听尊便了。

2009年联合国与柬埔寨政府共同组成的一个特别法庭,以战争罪、反人类罪、酷刑罪审判了“红色高棉”的二号人物谢农,三号人物英沙里,五号人物乔森潘等。当时我的报纸对此进行了报导并写了社论,指正义终将得到伸张,死者将得到安息。杨碧桃女士,以一批住纽西兰柬埔寨难民的名义写了支持联合国审判柬共的文章。岂料遭到柬华团体“康乐互助会”的反对。当时中共非常害怕因审判柬共而一起拖出了中共的罪行,因此反对国际社会的审判,这个反对也由驻外使馆布置了下去。

柬共的暴行是在1979年结束的,时间过去了30年,也许岁月已经磨去了那段历史,也许不愿惹事生非与利益的纠葛让他们保持了沉默。但血写历史却不会因此改变。杨碧桃女士因痛阵柬共暴行,支持国际社会对柬共的审判,竟然遭到与她一样浴血中幸存下来的同胞抛弃,她显得落落寡欢了。这也是一种屠杀,是心的屠杀,而杀人者却是与她曾经一起同生共死的同胞。她去世的悼念会上我流下了泪水,我失去了一个能通情能达理的朋友,这也是我要到柬埔寨来的一个因缘,我要来看看她曾经生活过的地方。

在金边的红色高棉暴行纪念馆有两个,一个在金边称之为“吐斯谦屠杀博物馆”,原来是一所高中,其名称来自西哈努克亲王。1975年柬共攻进金边后被改成集中营。另一个在郊外称之为“琼邑克屠杀场”。

我是从旅馆坐着柬埔寨最常见,当地称为“突突”的摩托车去那边的。博物馆在小巷的三叉口,门面依旧保持着学校的模样,学校的传达室成了购票处,买一张三美元的门票就可以自行参观了。

学校共有五栋三层楼的建筑被编号为S-21,有二幢还蒙着当年的铁丝网,据介绍铁丝网当年都是带着高压电的,教室被改造成狭窄的牢房,有的用粗坯的砖分割,有的用木板区割,墙上的血迹与污物依然,走在其中阴森之气逼人而来。拷问室阵列着当年使用的刑具,与当年拷问犯人的照片与根据幸存者回忆所绘的图片。这些刑具、照片、图片给人带来的视觉冲击能让人窒息。由于时间并不遥远,虽然人去楼空但还能从牢房、刑讯室发黄的墙壁,灰色的水泥地面污迹斑斑中闻到血醒的气味

(吐斯廉教室改成的牢房每间不足二个平方)

我在牢房与刑讯室迈动着沉重的脚步,从一楼二楼到三楼,从这幢楼到那幢楼,有时我挪不动步子,有时喘不过气来,我仿佛看到阴暗的牢房中犯人瞪着绝望的眼神,仿佛听到刑讯室犯人惨绝人寰的叫声,伴随着刽子手狰狞的狂笑。

(受难者照片一个被折磨得濒死的囚犯)

有一张当时的照片记录着一个美丽的知识女性坐在刑讯椅上,怀里抱着一个婴孩,她的头颅后面一架脑壳钻洞机正要钻进她的脑勺。一张照片犯人按在刑床上,二个柬共正在用钳子拔他的指甲,又有一张图片一个女犯被绑在刑床上,赤裸着身体,一个赤柬用钳子夹她的奶头,另一个准备将蜈蚣塞进她的阴道。这样的画面令人毛骨悚然,不寒而栗,我无法将自己的眼睛停留在上面,太残酷了超过了一个人所能忍受的底线。

与我同行的一位朋友他的感受是,背脊阵阵发凉,头发、汗毛竖起,眼泪一直在眼里打滚。尤其是那些小孩的照片,他们的眼神直刺心尖。孩子们的小小的头骨,头骨上的裂痕洞孔,让人震颤不已。心想 那些冤魂一定还是没有安息。

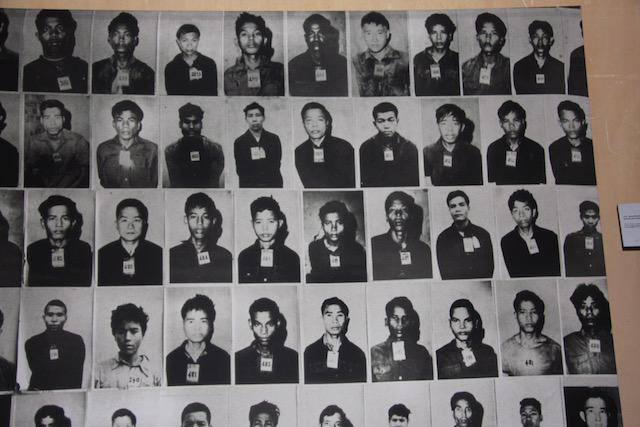

集中营的阵列室中还有无数被编了号的受难者的照片,男人、妇女、小孩构成了一个庞大的受难者群体,照片中的每一个生命都是在这里受尽酷刑,磨难而死。这是一个比纳粹奥斯维集中营还要残酷的人间地狱,共产主义是人类历史上最残酷的主义,他不是对外族屠杀,不是战争屠杀,不是生存屠杀,而是阶级屠杀,是以思想意识杀人的一种主义。

与我同行的一位朋友的感受是,背脊阵阵发凉,头发、汗毛都竖起,眼泪一直在眼里打滚。尤其是那些小孩的照片,眼神直刺心尖。孩子们的头骨,头骨上的裂洞,让人震颤不已。心想 那些冤魂一定还是没有安息。

(在刑床上被钳奶头的女囚)

(脑勺将被钻孔的女囚,她的手上抱着孩子)

与牢房、刑讯室相伴的阵列室,有一张我所熟悉的图片突然出现在我的眼前,他让我的心一阵悸动,那是一张文革时期中国的宣传画,“跟着毛主席向前进”。在那个血色年代,我的手也曾经画过这样的画,我熟悉画中的每种颜色,每一张脸孔的表情与它的精神意义,在这样一种画的下面,人们就可以无恶不作了,它成了那个时代作恶者的护身符。

这张文革的宣传画一下子把中国与柬埔寨的距离拉近了。柬共在这里所犯下的罪行,他的精神思想与力量,都来自我们那块土地,而我们的那块土地正如火如荼地进行着,把一切阶级敌人消灭的文化革命。 我在这张宣传画前面伫立良久,久久地沉思,中国的文革祸及十多亿人,多达420万余人被关押审查;172.8万人非正常死亡;13.5万人被以现行反革命罪判处死刑;武斗中死亡23.7万,703万余人伤残,7万多个家庭被毁。这样一种革命输出到了柬寨佛国,让近800万人口的国家三分之一人死亡。作为一个中国人站在这里,我有一种深深的负罪感。虽然这张宣传画已经褪色,但那殷红的血是不会褪去的。

(阵列室中跟着毛主席向前进的宣传画)

学样的操场上还保存吊打犯人的木架与木架下犯人昏迷后,将其浸入水中的大缸。操场上有死者的墓穴与记录着死者姓名的纪念塔,一树白色的玉兰花正开得茂盛,也许地上浸透了太多的血,它是为纪念这些死者而开放的吗?

(操场上的吊刑架与被改成牢房的教学楼)

据统计在1975年至1979年红色高棉执政期间,这个被名为S-21的集中营至少关押过二万以上的人数,其中仅有7人幸免遇难。犯人从柬埔寨全国选送而来,有朗诺政权时期的政府官员、军人以及学者、医生、教师、僧侣等,也有被视作叛徒的红色高棉的党员、士兵甚至一些高级官员,罪名通常是叛国通敌。大部分受害者是柬埔寨人,也有来自其他国家的受害者。

(受难者编号照片)

离开吐斯谦屠杀博物馆,我又坐着“突突”穿过尘土飞扬的街道,来到离金边市区15公里外的琼邑克种族灭绝中心。从吐斯谦到琼邑克我所穿过的街道与荒野,也是昔日吐斯谦集中营部分犯人,被蒙上眼睛坐在卡车上所穿过的。当时他们被告知转移到一个新的居点,他们不知道这15公里的路程是他们人生最后的距离,在这个不长不短的路上,他们是惶恐,是茫然,还是因受尽折磨而麻木了。车在路面上颠簸,我的心也在颠簸。

琼邑克原来是一个果园与华人的墓地,红色高棉统治的1975年至1979年间,在这里处死了大约17,000人。红色高棉政权倒台后,发现了大量的集体墓穴,其中有超过8,000具遗骸。

(纪念塔内受难者的骷髅层层叠叠)

今天的琼邑克能够让人回忆起当年屠杀的实物已经不多了,除出那一堆堆挖掘出来的尸骨与衣服碎片外已很难找到旧物,柬共溃败后附近穷困的村民拿走了几乎可用的一切,也拆掉了那里的房子,将木材拿回了家中。这里的一切罪恶都是由中心提供的录音讲述与当时幸存者的回忆构成的。

中心的唯一的建筑,是后来建成的灵骨佛塔,它是一座柬埔寨传统的寺庙建筑,共15层,摆放着5000多个从此地发掘出来的骷髅,按照年龄性别被分类展示。灵骨塔很窄,只能仰视,一个一个成为骷髅的生命,层层叠叠向你逼视而来,让你不能回避。这些头骨的生命虽然已不能开口说话,但那头骨上被锄头铁棍等钝器击出的印痕和碎裂,诉说着残酷的死亡。据幸存者的回忆,柬共为了节约子弹都是以最原始的方式进行处死的。

从纪念塔出来,人们按着录音机上的按扭,按着编好的编号逐个参观。耳麦中传来解说员低沉的声音:

2号:这里是解押犯人卡车停放的地方,蒙着眼的犯人从这里被推下卡车。

3号:这里是拘押所,犯人到达后拘押在这里等候审判。

4号:这里是刑讯室,犯人在这里受到酷刑审问。

5号:前华人祭祀亭。

6号:这里是化学品仓库,犯人除了用锄头铁棍打死外,多数是将化学品拌入食物让其中毒死亡。并以六六粉等农药浇洒尸体掩其臭味。

7号:这里是集体墓穴,这里有450个受难者。

8号:这里是杀人武器仓库。

9号:这里是华人墓穴。

10号:这里是果园,犯人在这里劳作。

11号:这里是园中湖泊。

(集体墓穴沙土中还能看到碎骨)

当人们迈着沉重的脚步随着解说员的解说来到这里,触目惊心的残酷已经迈不动步子了。此时解说员让人们在湖边稍作休息听一段音乐,耳麦里传来了低沉的交响乐。《黑暗记忆》这是柬埔寨音乐家索菲献给大屠杀中死去同胞的作品,那如泣如诉,低沉悲怆的声音,让人的情绪沉重的象铅块一样。然面这里微风轻拂,湖水涟漪,人们很难相信这里是浸透了受害者血水、泪水、汗水的地方。人们坐在这里,每一个人都静静地听着没有声息,脸上表情肃穆沉重。

在录音的按扭上除出编号说明外,还附着幸存者的回忆录音,他们有“失去幼儿”,有“强奸的羞辱”,有“杀人的目击”,有“陌生人的牺牲带来的幸存”等等,这些有血有肉的幸存者的故事,将一块块的荒地,一堆堆的骸骨鲜活生动了起来,再现出这个杀人场血腥中人性的爱恨情仇。

随着音乐声我又按着编号往前走着,炎热的阳光让沙土变以成了浮尘,浮尘轻扬处可见从沙土中浮现出来的白骨与衣服的碎片。解说员说每过一段时管理员都会将露出的骸骨与碎布收集起来。我们可以看到放在路边的玻璃箱中存放的骸骨与布的碎片。

13号:又是一个集体墓穴,这里有166个没有头的尸体。

15号:这是一棵杀人树,许多孩子被赤柬抓着双脚,当着他们母亲的面扔向树杆,活活撞死,树杆上的碎骨还隐约可见。树上挂满了彩色的圈圈悼念着这些惨死的孩子。杀人树旁是一个集体墓穴,这里掩埋着100多位孩子与妇女,这些妇女身前被强奸,扒掉衣服让她们赤露而死,女性的最后一点尊严都不给予。

(杀人树,孩子就在这棵树上被活活地撞死)

柬共的残酷为何连不懂事的孩子都不肯放过呢?他们说“斩草必须除根”,这里的口号是“宁可错杀一千,不可放过一个”。这些口号对来自中国的我是何等的熟悉。

17号:这是一棵称为魔术的树。赤柬为了掩盖犯人临时死前的惨叫,在这棵树上挂上了高音喇叭,喇叭里放着革命歌曲,声音尖厉伴着发电机轰轰的声音,这是死者最后听到的声音。

一路过来,参观者大都来自西方,他们静静地走着,默默地伫立,个个神色凝重,不时地擦去眼角的的泪痕,有一位法国的女孩子一路哭泣,这样的残酷,这样的惨剧震撼着他们的心灵。当我重又回到纪念塔时,一队柬埔寨人排着队前来悼念他们的同胞。

(前来悼念同胞的柬埔寨民众)

在许许多的参观者中,我惊讶地发现,竟无一个来自中国大陆的同胞,然而在柬埔寨旅游的中国人已经是各国游客之最。也许这里确实不是一个参观游览的所在地,在这里要面对血腥残酷,会让中国人唤醒许多痛苦的记忆。也许中国人已经够沉重了!他们只想嘻嘻哈哈,轻轻松松地渡过自己的一生。他们更不想将他国,他人的痛苦钳入到自己的记忆中去,但他们知不知道,柬埔寨人的共产灾难是来自中国,来自我们那块土地。

在纪念馆前我又一次低下头颅,默默地祝愿这个国家,红色高棉已经成为这个国家的历史,那些犯有灭绝种族的柬共头子已得到审判,这个纪念馆已经可以告慰那些亡灵。然而我的国家中国,扶植红色高棉的中共政权依然在台上,正义依然没有伸张,屠杀还没有成为历史,虽然大规模的屠杀已经过去,但对异见者的酷刑没有停止过。我们的国家何时能够翻过这一页,我们的国家何时能够建立起这样的纪念馆,去告慰在共产暴政中死亡的千千万万的亡灵。

我的旅馆就在洞里萨河边上,每到夕阳西下时,我就在河边散步,轻风徐来让我被炎热灼的昏散的思想清醒了起来。一波尔布特大屠杀的首犯,他留学西方法国,没有学到法国的人权、平等,却跑到东方的中国拜杀人魔毛泽东为师,将共产主义的理论出神入化为屠杀,将东方式的酷刑发展到了极至。一个主义,一种思想竟然可以达到这样一种高度,将暴戾恣睢说成善行,把罪恶赋于正义。

波尔布特是一个知识分子,但他却仇恨知识,他要毁灭知识所创造的一切。他是一个教师,但他屠杀的对象却是与他一样的教师,这样一种逆反心理又谁能给予解释。波尔布特在逃窜在泰柬丛林后,没路之下的赤柬发生内讧被他自己的党审判监禁,最后在监禁中死亡,真是天道难测历史就是如此地造化弄人。

我目送着河水茫茫远去,这里是洞里萨湖与眉公河交界的地方,眉公河上流就是阑沧江,阑沧江就是我的祖国,那红色的共产革命,那血色的文革就是从这条河流到这里酿成惊天大祸的吗?我问巴扬寺微笑着的佛陀,他微笑不语。

从高棉微笑到血色高棉,我在心灵的跌宕起伏中告别了这块土地。在登上飞机的时候我的怀里抱着一尊“高棉微笑”。

|