刘晓波的殉难

(张裕 译)

夏伟

作者editor

7 月 16, 2024 刘晓波, 吴大智, 夏伟, 张裕, 我没有敌人, 林培瑞

中国异议作家是反传统知识分子精神的典范,尽管国家镇压,仍追求更人道的社会。一部新传记描绘了其叛逆及英年早逝的轨迹。

夏伟 — 2024年6月27日

刘晓波于2017年去世时,已成为中国最有原则最反传统的公开声音。他对专制有着近乎过敏的反应,强烈反对中国共产党的统治,热切希望看到自己的国家变得更加开放、人道和公正。他的生平和作品提醒人们,尽管中共试图塑造精心修饰的政治生活外表,但其暴虐的政治制度却产生了反对其列宁主义国家的深层根源。虽然这些根源很难量度,有时甚至很难看出,但在上世纪已聚汇成形,成为异议思想的隐敝蓄水层,不断喷出水面。

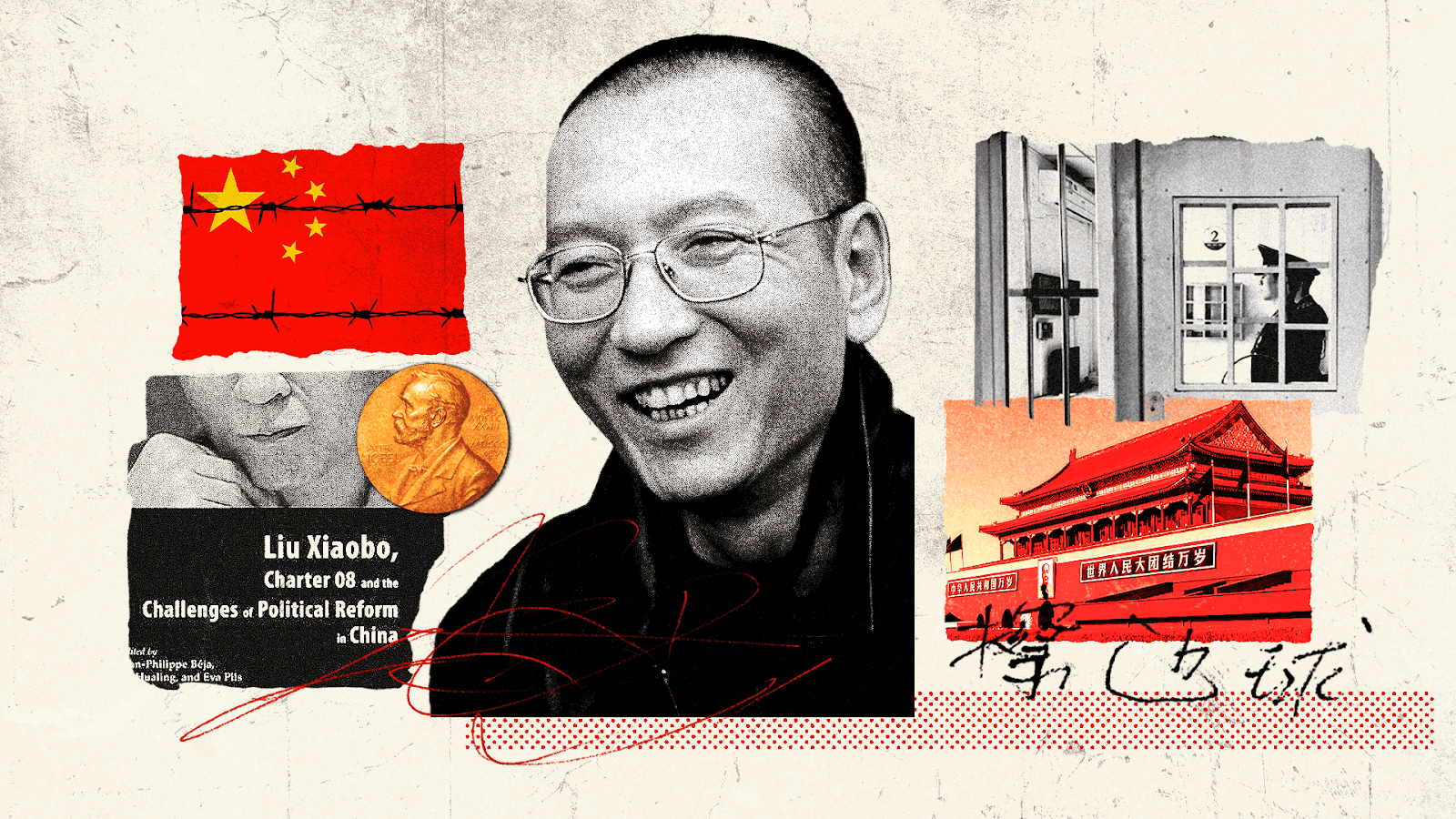

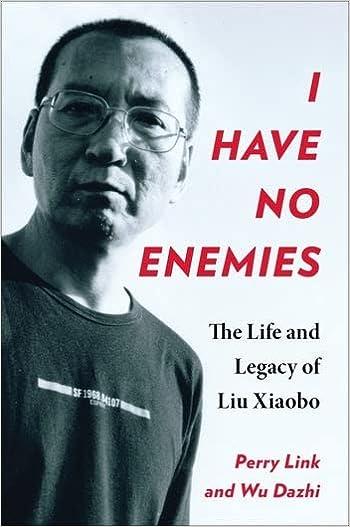

我在几十年的中国研究和写作生涯中,消化了数千部相关小说和非虚构类作品。但想不出有那部关于当代中国政治思想的书,能像林培瑞和吴大志所著《我没有敌人:刘晓波的生平与遗产》( I Have No Enemies: The Life and Legacy of Liu Xiaobo, 2023年,哥伦比亚大学出版社),如此吸引我进入一位思想家生平的叙述中。后一作者是化名,以避免因屈尊研究这样一个政治敏感话题而遭致中共的惩罚报复。这是一部基于作者细致研究的详尽传记,为读者提供了一次对中国知识分子弱点的启明之旅,同时为刘晓波生活所处的中国当代史注入了深刻的人性维度。

该书名与林培瑞、廖天琪和刘霞合编的刘晓波生前散文和诗歌集《没有敌人,没有仇恨》(No Enemies, No Hatred, 2013 年,哈佛大学出版社)共用了一句话——“我没有敌人,也没有仇恨”。十年后的今天,林培瑞和吴大志为我们完整地讲述了刘晓波的一生、其思想历程及其在拘禁中的死亡。

刘晓波的生平和作品提醒人们,尽管中国有着精饰的外表,但其暴虐的政治制度却产生了反对列宁主义国家的深层根源。

刘晓波于1955年出生在东北长春市,和毛泽东一样也经常与专制的父亲发生争执,并经常遭到父亲殴打。在这种充满敌意的环境中长大,似乎让他能够忍受甚至拥抱这种逆境。

文化大革命期间,刘晓波随父母去了内蒙古,后又作为“知识青年”独自“下放”到吉林省农村。不过,在毛泽东于1976 年去世两年后,邓小平重新掌权,刘晓波开始在吉林大学学习中国文学。他那时已是一名如饥似渴的读者、诗歌与哲学爱好者和博学者,正在成为一名日益反传统甚至虚无主义的思想者。同时,他正在发展一种超自然的渴望,想为中国棘手的社会和政治问题找出新答案。

刘晓波(左)1988 年 6 月在北京师范大学参加文学博士学位答辩(匿名,林培瑞提供) 刘晓波(左)1988 年 6 月在北京师范大学参加文学博士学位答辩(匿名,林培瑞提供)

1982年,刘晓波前往首都的北京师范大学攻读研究生,后来成为该校讲师。当时正值激动人心的1980 年代,尽管充满不确定性,但中国生活的几乎每个方面,从经济到政治,都在以各种方式开放,使刘晓波感到振奋。他是邓小平“改革开放”政策的热情支持者,对未来怀着新的理想主义和希望。正如林培瑞和吴大去所观察到的那样,在1980年代中期,刘晓波那样的知识分子“感觉自己就像从刚开瓶的香槟酒中走出来一样”。刘晓波的第一任妻子陶力,当时将他描述为“刚刚开始燃烧的生命之火”。在那个时期,激烈的公共讨论几乎每天都会带来新的惊喜,可以公开所思、所写和所说,而刘晓波因此也迅速成长为一名思想家和作家。

刘晓波在1983年写道:“人类社会的每一次变革,在理论上需要的恰恰不是全面,而是片面,不是调和中庸,而是走向极端的肯定和否定。”1986年,他成了一个反传统主义者,曾写道:“这种叛逆的本体层便是感性生命的永恒的、无限之活力对暂时的、有限的理性教条的致命冲击。”

到了1988年,刘晓波更加直言不讳地写道:

平心而论,不管多么残酷的暴政,人在面对它时都不应该有恐惧和怨恨言,服从或叛逆完全取决于每个人自身。当中国人一味怨恨专制者时,更应该怨恨自己,如果不是中国人过于怯懦和愚昧,怎么能使当代中国的专制者如此肆无忌惮,如此把不讲理当作真理。暴政并不可怕,可怕的是对暴政的屈服、沉默和赞美。只要决定反抗到底,专制主义再残暴也不会长久。因而,唯一值得的是自我选择以及对这选择的负责。

同年,他在接受香港一家杂志采访时表示:

我的极端应有存在的理由……我对整个人类都是悲观的,但我的悲观主义并不逃避,即使摆在我面前的是一个又一个悲剧,我也要挣扎,也要对抗。

他确实在挣扎,始终痛苦地意识到这种直言不讳的后果。他在1987年写道:

如果你已经知道专制主义的无情,知道决心反抗也许会祸从天降,你还要去硬碰,那么头破血流就怨不得他人了——既怨不得那些‘看客’,也怨不得那些专制者,此乃咎由自取。想下地狱就不能抱怨太黑暗,正如想做叛逆者就不能抱怨世界不公平一样。

尽管刘晓波有些口吃,但他是中国最具共鸣的声音之一:他是一个顽童,其直率让北京那些复出的专家沙龙既着迷又厌恶。刘晓波不仅倾向于攻击党,还攻击那些渴望继续受到官方青睐的中国知识分子,因此他被视为一匹不可预测但值得一听的“黑马”。他敢于阐发一些异端政治思想,其他人很少敢想,更何况表达出来。

刘晓波从不讳言批判共产主义巨龙,他甚至称赞香港一个半世纪的英国殖民统治如此成功的原因。至于中国大陆,他嘲讽说:“三百年(殖民统治)够不够,我还有怀疑。”随着他笔下涌现出越来越多深入透彻极具煽动性的文章,评论家吴亮称之为“刘晓波旋风”。

人类社会的每一次变革,在理论上需要的恰恰不是全面,而是片面,不是调和中庸,而是走向极端的肯定和否定。

——刘晓波

我和中国出生的妻子刘白芳是在1980 年代末认识刘晓波的,当时中国仍处于充满希望的变革状态。他是个社交型的人,总是坦率直言,对扔炸弹的小聪明从不忌讳。

夏伟及其妻白芳和刘晓波一起参加天安门广场抗议活动(夏伟供图) 夏伟及其妻白芳和刘晓波一起参加天安门广场抗议活动(夏伟供图)

1989年春天,当学生示威活动在天安门广场爆发时,刘晓波正在纽约,本准备参加我和学者白杰明及我妻子在加州组织的一场异议知识分子和艺术家会议。刘晓波认为中国知识分子往往“只说不做”,于是乘飞机返回北京。他被抗议运动的政治能量所吸引,几乎每天都去天安门。他虽然从未成为运动领袖,但确实在最终加入了绝食运动,写下了激动人心的支持声明,并在 6 月 3 日夜间屠杀发生时帮助安排了学生们戏剧性撤离。

刘晓波在6月2日的宣言之一开头说:“我们绝食!我们抗议,我们呼吁!我们忏悔!我们不是寻找死亡。我们寻找真的生命。”他称看到的是“中国历史上空前的民主运动”,“我们主张以和平的方式推进中国的民主化进程,反对任何形式的暴力。”还严厉批评了政府对抗议活动的反应:

这种对和平请愿的学生和各界民众实行戒严和军管的极端荒谬悖理的蠢举在中华人民共和国的历史上开了一个极为恶劣的先例,使共产党、政府和军队蒙受了巨大的耻辱,将十年改革、开放的成果毁于一旦!

林培瑞和吴大志写道:尽管事实上这份宣言声明了对非暴力的承诺,而且刘晓波在七周的示威活动中并没有发挥关键作用,但是当局“选择晓波作为他们抹黑学生运动的主要媒介。”尽管他在6月3日夜英勇地劝说学生们离开广场,避免流血事件,但是他仍被指控“反革命宣传煽动”,被北京师范大学开除公职,并被指控为帮助引发示威活动的“黑手”,关入北京恶名昭著的秦城监狱。

刘晓波于1989年在天安门广场讲话(斯科特·萨维特) 刘晓波于1989年在天安门广场讲话(斯科特·萨维特)

1989年及第一次入狱之前,刘晓波经常非常自满,还未具备后来在无休止监视、连续监禁和失败婚姻中培养出来的自我反省的谦逊。作者告诉我们,其审讯者“非常重视心理手段:如何摧毁人们的尊严,让他们陷入精神陷阱,甚至导致心理崩溃”。他们特别擅长使用捷克作家米兰·昆德拉所说的“自动归罪机器”:一种心理综合症,调动怀疑、内疚和自责,使政治犯相信要自谴有错。

刘晓波在狱中受到这种心理操控,写下了一份令他终生后悔的认罪书,读起来几乎就像是基督徒的忏悔。他指出:“在文化思想上,我提倡民族虚无主义,主张‘全盘西化’。”并声称:

为了满足我个人的欲望,我不顾朋友和亲人的劝阻,一意孤行,投身于动乱。在已趋于平静的时候,去天安门广场绝食,使本来快要结束的动乱发展为暴乱。

他还告诉中国中央电视台 (CCTV) 的一位采访者:“我没有看见部队朝群众开枪”(这是真的,因为他没有亲眼目睹屠杀)。党抓住这些供词,毫不留情地利用它们来对付他和民主运动。

刘晓波立即对自己供词的不当行为感到后悔。他是中国最受尊敬的异议人士之一,但现在向党了错,以帮助他们应对大屠杀后席卷全球的负面宣传浪潮。刘晓波深感尴尬,当他的第一任妻子陶力于1989年与他离婚时,他的自我怀疑和悔恨进一步削弱了他。他承认:“接到离婚协议书时我所经受的痛苦完全是应该的,”还以新近的自我反省模式中补充说:“而且它还远远不能与陶力所承受的痛苦的深度相比。”

1989年之前,刘晓波经常自满,还未具备后来在监视、监禁和失败婚姻中培养出来的自我反省的谦逊。

刘晓波于1991年出狱。但认罪使他身陷后悔及易于自谴,自认是其道德准则令人尴尬的崩溃。这段经历似乎也让他意识到自傲及过骄的倾向,由此开始呼吁通过合理对话和妥协来解决问题,而非你死我活的对抗。这促使刘晓波变得更加谦逊、成熟和自省,成为他人生中一个重要转折点。

尽管刘晓波有悔意,但是其言论仍不减当年。在江泽民相对开放的1990年代中期,刘晓波不断撰文,并签署了许多公开信和声明。其中一份声明的标题是:“汲取血的教训 推进民主与法治进程:六四六周年呼吁书”。刘晓波可能已经“悔悟”到自己的缺点,但是他并没有放弃对正义、宽容和言论自由的奉献。因此,中共当然继续对他密切监视和监控。

果然,刘晓波在1995“监视居住”了八个月。1996年,由于他签署了一份主张与台湾进行更多对话的声明,又被关押了三年,罪名是“扰乱社会秩序”,送往大连接受“劳动教养”。这是一种法外拘留,作者将其描述为“完全在法律之外处理,没有指控、没有文件、没有程序、没有判决”。

在接受“再教育”期间,他再婚了,新婚妻子刘霞是一位志同道合但性格奇特的女性,不仅叛逆,而且来自一个被党称为“历史反革命”的家庭。在晓波去世之前,现居柏林的刘霞是他的灵魂伴侣和坚强后盾。

刘晓波和刘霞在山西旅行,1996 年(王亚) 刘晓波和刘霞在山西旅行,1996 年(王亚)

1999年,刘晓波从劳教所获释。其戏剧化人生因多次入狱正变成多幕剧。尽管如此多次的监禁会让大多数人感到沮丧,但是却激励刘晓波继续前行。对他而言,这都进一步证明,中共及其资金日益充裕的复出独裁政权必经改革甚或消除,中国才能转变为一个更加正常的和平国家,尊重所有人的权利,而不仅是那些拥有正牌阶级背景或服从独裁统治者。

刘晓波尽管出狱了,但仍被禁止发表作品。因此,在本世纪初,他转向了蓬勃发展的互联网平台,把这个载体比作一个“超级发动机”。他在 2006 年的文章《我与互联网》中说道:“就我个人的经验而言,在改善中国的言论状况上,互联网作用难以低估。”但他也观察到:“坚持独裁就害怕信息开放和言论自由,对网络的政治效应极为恐惧。……遂把控制网络言论和封锁网络信息作为意识形态操控的重中之重。”

刘晓波受哈维尔、圣雄甘地和马丁·路德·金一类人影响,由此采取了“一点一滴”的渐进主义策略,可能不会激起政府“严打”的反击,以致摧毁他和中国脆弱的民主运动。在2002年出任总书记的胡锦涛新领导下,中共对反对意见的容忍度仍然有限。刘晓波从不因审查收敛其立场,继续推压中共多变的政治容忍度界限。2003年,他在为《北京之春》杂志撰写的一系列文章中坚称:“权力在官府而道义在民间”。尽管如此,他还是敦促民主支持者避免过于对抗,而是“用爱面对恨,以宽容面对偏见,以谦卑面对傲慢,以尊严面对羞辱,以理性面对狂暴”。

刘晓波的戏剧化人生因多次入狱正变成多幕剧。

2003年,刘晓波还当选为独立中文笔会会长。该笔会于2001年成立,是国际笔会的一个分会。他还在维权运动(由律师和作家组成的民权运动)的成立中发挥了重要作用。他在2006年的一篇文章《通过改变社会来改变政权》中写道:“非暴力维权运动不追求夺取政权的目标,而是致力于建设一个可以有尊严地活着的人性社会。尽管生活在一个专制的列宁主义国家,刘晓波仍在努力寻找非暴力的途径,让中国变得更加民主和人道,因为他仍然希望渐进的、和平的变革是可能的。

可惜,这种希望被证明是天真的。因为如果中共害怕任何改变,如同彻底的政权改变,那么他们所认为的渐进的政治改变——他们称之为“和平演变”——也具有同样的颠覆性目标(即让他们脱离单边权力)。刘晓波在2006年写道:“中共政权已经取代前苏联而变成其他独裁国家的输血机。”他总结道:“要消除独裁中共的崛起对世界文明的负面效应,就必须帮助世界上最大的独裁国家尽快转型为自由民主的国家。”

2008年12月,刘晓波发表了《零八宪章》,这份宣言受捷克斯洛伐克哈维尔反苏《七七宪章》的启发,呼吁言论自由、结束一党专制、修改宪法、民主选举立法机构和独立司法。宣言得到了303名中国知识分子同情者的签名,成为1989年以来首次公开呼吁民主的宣言之一。宣言开门见山写道:

在经历了长期的人权灾难和艰难曲折的抗争历程之后,觉醒的中国公民日渐清楚地认识到,自由、平等、人权是人类共同的普世价值;民主、共和、宪政是现代政治的基本制度架构。抽离了这些普世价值和基本政制架构的“现代化”,是剥夺人的权利、腐蚀人性、摧毁人的尊严的灾难过程。21世纪的中国将走向何方,是继续这种威权统治下的“现代化”,还是认同普世价值、融入主流文明、建立民主政体?这是一个不容回避的抉择。

中共感到这一号召的威胁,不得不回应。刘晓波漫长英勇而悲壮的旅程由此拉开了最后一幕。

当然,刘晓波当时已经受到严密监控。2008年12月8日,他再次被警方拘捕,罪名是“煽动颠覆国家政权”。在他准备在法庭上宣读的文章《我没有敌人:我的最后陈述》中,刘晓波写道:

我没有敌人,也没有仇恨。所有监控过我、捉捕过我、审讯过我的警察,起诉过我的检察官,判决过我的法官,都不是我的敌人。……因为,仇恨会腐蚀一个人的智慧和良知,敌人意识将毒化一个民族的精神,煽动起你死我活的残酷斗争,毁掉一个社会的宽容和人性,阻碍一个国家走向自由民主的进程。所以,我希望自己能够超越个人的遭遇来看待国家的发展和社会的变化,以最大的善意对待政权的敌意,以爱化解恨。

然而,这份声明未能在法庭上全文宣读。2009年圣诞节那天,北京一名法官判处他有期徒刑十一年。

这是一个毁灭性判决,但刘以坚忍不拔的态度承受了。2010年,刘晓波还在狱中,因“他为中国基本人权所做的长期非暴力抗争”而荣获诺贝尔和平奖。他的妻子刘霞说,刘晓波在狱中得知这一消息时哭了。他告诉她:“这个奖是给所有六四亡灵的”。刘晓波在狱中不断读书写作,但那些本应是他最成熟的作品从未出版,可能已被销毁。

刘晓波与刘霞在沈阳一家医院,2017年(刘晖) 刘晓波与刘霞在沈阳一家医院,2017年(刘晖)

2017年,刘晓波因未经治疗的肝癌在狱中去世。他的去世使他妻子悲痛欲绝,中共感到了羞辱,全世界都震惊于中共对这位才华横溢、理想主义而不屈不挠的中国爱国者所施加的不人道待遇。

“我不想放弃我的国家或我的信仰,”俄罗斯政治活动家阿列克谢·纳瓦尔尼在2024年死于狱中前一个月在脸书上写道。“我不能背叛前者或后者。如果你的信仰有价值,你必须愿意为之挺身而出。如果有必要,做出某些牺牲。”

刘晓波会同意的。他和纳瓦尔尼一样,为其国家多其信仰做出了最大的牺牲。

刘晓波最显著的特点之一,就是他需要直面他无论在何处发现的那些错误和谎言,甚至处于其内心。

刘晓波之所以成为如此有趣的思想家、作家和异议人士,是因为他始终处于理智激荡的状态。尽管他坚守自己的核心原则——正义、公平、开放、自由,但他所经受的苦难和监禁似乎软化了他,而非使他硬化。他遭受压迫越多,就越自省。刘晓波最显著的特点之一,就是他需要直面他无论在何处发现的那些错误和谎言,甚至处于其内心。他曾写道:“唯有通过良心的发现和忏悔自责才能获得灵魂的解脱。”——这正是他认为中国领导人几乎天生不愿意做的事情。

虽然没有迹象表明刘晓波曾宗教化,但他对心灵作家,尤其是圣奥古斯丁,以及让-雅克·卢梭等道德理性主义者非常着迷。由于他倾向自我纠正,一些批评家认为刘晓波前后矛盾。但正是这种内心的诚实追求赋予了他一种近乎宗教的品质。尽管他几乎总是处于反抗和逆境的状态,但他培养了一种内省能力,不只是责怪他人,而要寻找自己的错误并“忏悔”。刘晓波从早年一个不知悔改的顽童一一挑衅似乎会让他兴奋,变成了一个更重自省的人。他既坚定不移地信奉人文主义原则,又具有不少来之不易的几乎是基督徒的谦逊。

确实,在过去几十年里,中华人民共和国取得了令人印象深刻的“富强”成就,这是中国人民在经历了一个世纪的侵害及软弱后,长期以来一直渴望实现的两大愿望。但这一进步苦乐参半,中国社会失去了人性的重要方面——人们可以称之为民族灵魂。我所说的“灵魂”一词并不是指宗教意义上的精神之魂,而是指文化和伦理意义上涵盖了财富和强权之外的生活方面,这些方面使我们更加人性化,生活更有价值。

林培瑞和吴大志如此巧妙地描述了刘晓波历经风险的生平传记和思想轮廓,写出了一部读来几乎像文学的历史作品,一部与古希腊悲剧相似的戏剧。毕竟,刘晓波后来的人生历程充满了反抗性的政治宣言、英勇行动、自负抱负、狂傲倾向,以及对权威屡败屡战(他注定会输)的偏好。然而,刘晓波也是一个大胆而具煽动性的声音。他多次遭拘并死于狱中,赋予了他一种神话般的特质,可能会引起欧里庇得斯或索福克勒斯的注意,成为他们笔下的悲剧英雄之一。

在习近平时代阅读《我没有敌人》,便我感觉好像在研究汉朝或唐朝,探索一段发生在很久以前而现在看来是出自另一世界的历史。尽管 1989年后的中国比放荡不羁的1980 年代控制得更严格,但社会边缘及交流通道仍然开放,让像刘晓波这样的异议人士得以表达。与当前的压迫气氛相比,那个时代现在看来就像幻影。

中共营造了令人窒息的知识环境,如何孕育出像刘晓波这样自由奔放的知识分子,这是现代中国最大的谜团之一。尽管有各种审查和压迫,但仍有相当多的思想自由。也许真正的中国奇迹不仅仅是其令人印象深刻的经济增长和军事实力的扩张,而是如此多的声音奇迹般地保持了人性和热爱自由,并在政治黑暗时期找到了倾听的方式(伊恩·约翰逊最近的著作《火花》也优雅地记录了这点,该书也有摘录)。林培瑞和吴大志的作品证明了这一奇迹。

虽然这本书可能会令人不知所措,但也非常丰富多彩。刘晓波的生平和作品融入了真实的历史事件相,使他成为中国过去四十年历史的向导。那几十年真是动荡不安。《我没有敌人》让读者感觉自己漂流在一条神话般的水道中,长江和黄河都改道了。

在该书后注中,合著者吴大志写道:

中国人民本就是无穷无尽能量和创造力的源泉,在建立自由而有尊严社会的追求中,既不可预测又势不可挡。请继续关注那些新面孔,他们即将到来。

确实如此,他们会来的。这是对一个扣人心弦悲剧性故事的恰当墓志铭。因为如果说有一位政治思想家体现了对未来更人道中国的承诺和希望,那就是刘晓波。他在中共无情打击下保持人性的斗争是一种鼓舞,他的一生体现了这些品质,可以使中国不仅成为一个成功的经济故事,而且成为一个更加开放、自由和宽容的社会。 ∎

夏伟(Orville Schell)是亚洲协会美中关系研究中心亚瑟·罗斯主任,也是《中国书评》的共同发行人。曾任加州大学伯克利分校教授兼院长,著有十多本有关中国的书籍。还是《纽约书评》、《纽约客》、《外交事务》等出版物的定期撰稿人,自 1970 年代以来一直在中国广泛旅行。 夏伟(Orville Schell)是亚洲协会美中关系研究中心亚瑟·罗斯主任,也是《中国书评》的共同发行人。曾任加州大学伯克利分校教授兼院长,著有十多本有关中国的书籍。还是《纽约书评》、《纽约客》、《外交事务》等出版物的定期撰稿人,自 1970 年代以来一直在中国广泛旅行。

(张裕 译于2024年7月13日)

来源:中国书评(英文)

|