我生命中的卡爾·波普

——重發九四年“悼念波普”一文按

仲維光

1.

“片雲天共遠、永夜月同孤……”

中秋夜,我拍攝了這張月和雲的照片,它讓我立即想起杜甫的這兩句詩。

寄託在月中、雲中的是,詩人、哲人的孤獨感,而這同時讓我想到,我生命中扶我走過一程又一程的幾位前輩聖賢。

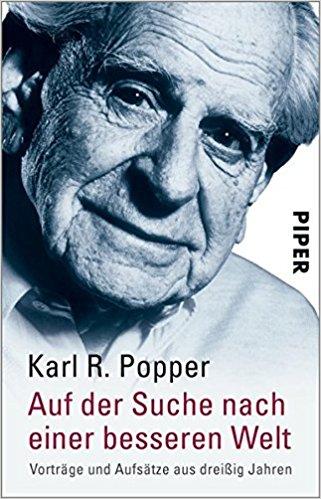

過了九月十三號中秋,就是九月十七號,支持我思想及我生命的哲學家卡爾·波普(1902-1994)辭世二十五週年祭日。今年同時也是我思想上走向波普走過的那條思想之路五十週年,我反叛出共產黨社會、走向經驗主義的知識之路。更準確些說是,我走向古希臘的“哲學”之路五十週年。

在這五十年中,尤其是近年來,我寫波普,寫阿隆,寫布拉赫,寫康德……,甚至我所不喜歡的文化思想家弗格林,都特別深刻地體會到,思想家、哲人——一個在生命中,在精神中探索的人的孤獨與寂寞。無論在世俗的社會中在他們身前及身後如何炒作他們,甚至把他們的肖像製成裝飾品裝飾自己的風雅,但是都無法掩蓋他們生前的落寞,在精神領域中的遭遇。

我寫波普、寫阿隆、寫布拉赫……,因為我深深地體會到,從二十年代開始他們提出的每一個思想,每一個概念遭遇到的抵抗,而就為此,我看到每一個思想及概念中所閃爍的光芒。

說來我知道波普、認識波普,其實是一個令人心痛的遺憾。

我是在七十年代中期後才知道波普的,最早引我走入經驗主義領域的是羅素。一九六九年反叛,對於馬克思主義的認識,我經歷了卡爾·波普,乃至弗格林同樣的經歷,即在高中畢業後,經過了短暫的幾個月的閱讀馬克思主義,立即就發現這個學說無法讓人相信。因為構成它的思想方法及基礎的是那種絕對的真理化的要求,以及無法自洽的思想方法,即唯物主義得以存在的專斷性。這個考察導引我潛移默化地步入經驗主義,也就是我現在經常說的古希臘的“哲學”之路。

這個經歷,以及我後來讀到的波普和弗格林摒棄馬克思思想的經歷讓我明白:對於一個學術人,這不是一件複雜的、需要多麼高深的思想及學問的事情。只要他認真的追問,只要他有思維能力,他一定會很快拋棄這門意識形態,這一教條的觀念論。——一門建立在神學方法基礎上的世俗學說,可能會有煽動力和蠱惑力,但是,不會在不斷追問的學術研究上有說服力。

2.

在這條經驗主義的路上,最早對我發生影響是我從馬克思、列寧的著述中看到的休謨、洛克、馬赫,而最早從專著上接受到直接影響的則是羅素。因為那時,一九七〇年,我有幸能夠找到的中文翻譯文字只有羅素等很少的一些有關於經驗主義著述,如羅素的《哲學問題》、《西方哲學史》上卷。很多時候我甚至只能夠從舊書攤買來的所謂《哲學研究》、《哲學譯叢》等雜誌中尋找到他們的隻言片語。而我必須承認的是,以我那點可憐的馬克思主義教科書的哲學知識,即便是對於偶然如獲至寶地找到的羅素的《哲學問題》,讀來也不過是囫圇吞棗地看到它們和馬克思主義不一樣的輪廓及方向,還無法一下子把握到它的精髓。不過就是那樣也足以讓我有勇氣站在整個大陸知識界以外,走向徹底地對抗他們之路。因為我知道了,有人和我一樣,有思想家站在我的前面和背後。

大約七四年,我在舊書店極為偶然地買到一本波普的英文本的《歷史決定論的貧困》,開始知道波普這個人,並且感到了這本書可能“很有用”!但是那時我正在自學高等數學、普通物理及外語,我的英文還不足以讓我翻一翻就知道哪些頁、哪些段落極為有用,還必須一段一段地、帶著字典看。所以我只是知道,這是一本極為難得的、對我一定會有用的書。為此,

一九七五年夏天,我和許良英先生在商務印書館就認識論問題對於政治及政治思想的影響問題爭論的時候,我還是只提到,且不斷重複羅素,還對和這個問題聯繫最為密切的波普,可以說很無知。

我對波普的了解是在七十年代中期后,因為我堅持認識論方法論問題對於一個人的思想及政治傾向的重要,堅持認識論問題和啟蒙問題的水乳交融,所以我如饑似渴地在哲學和思想文化領域中尋找前人對此的論述,而就為此,我理所當然地一定會找到波普。這甚至可以說,讓我認識不到波普,不追隨波普,從思想氣質上來說是根本不可能!或早或晚我一定會緊跟波普。

一九八一年夏天,我和許良英先生,在許先生家裡就哲學及認識論問題發生第二次極為激烈的爭論。這場爭論給我帶來的問題極為嚴重:要麼我徹底地走錯了路,要麼就是許良英先生在基本的哲學ABC問題上完全是錯誤的!

有兩個星期,我不斷地拷問自己,甚至告訴自己,如果錯了,要有勇氣承認,現在一切從來還來得及。那時我已經知道並且讀過一些波普。但是由於還不是系統地讀過,對他還是沒有全面的把握,所以我只是知道,他的一些論述,例如對於認識論和歷史決定論的關係可以作為我的看法的依據及基礎。基於此,那個時候,讓我走過那兩個星期的已經不再只是羅素,而且更有了我讀過一些的波普、洛克、休謨,尤其是萊辛巴赫及他的《科學哲學的興起》。由於我已經讀過,並且收集了相當多的經驗主義的中文著述。我擁有的資料已經和七十年代上半期無法相比,我自己也已經基本上修完大學物理系的數學物理課程,外語也已經能夠流利閱讀。而且我特別是,伴我共同走過這條路的、我太太還學文已經基本上修完北大哲學系的課程,正在準備考研究生。所有這些讓我堅信,我的經驗主義之路是正確的。

3.

大約從那時開始,我越來越多地開始進入第二階段的學習——從數理及外語的基本功的學習而逐漸重新轉入專心閱讀哲學及思想史的著述。而這使得我在哲學上和波普的血緣關係得到了進一步的認證。我開始亦步亦趨地到波普的著述中去尋找他關於認識論問題和政治、社會問題的關係,他對於啟蒙的看法,以及他奠基性的政治哲學著作。為此,我越來越感到,我是波普的正宗學生。儘管如此,對於這個傾向,我在大陸還是隱藏的很深,因為我是在黑暗中把握波普,沒有老師及資料,我對抗的是整個大陸的知識界;同時也因為波普對抗的是另外一個知識界及問題,我必須在他的眾多的論述中重新發現自己關注的那些文字,如果你說的稍微多一點,而沒有相應的儲備,那麼你就會立即被看為是外行、無知者,而遭到徹底的毀滅。

對此,雖然八十年代中期後,我太太還學文已經考到西德學習分析哲學,並且陸續給我郵寄過一些直接涉及到認識論問題和政治哲學問題的直接的資料,但是更為直接地全面地接觸波普卻是八八年我到德國之後的事情。

由於還學文,我知道了德國當代哲學家漢斯·阿爾伯特是波普的學生及朋友,是德國批評的理性主義的代表人物。我知道波普和他,在德國和新馬克思主義有過激烈的爭論。為此,我立即在還學文的幫助下和阿爾伯特聯繫,並且在研究方向上獲得了他的支持,並且引導。他對於我的研究方向寫了極為直接、明確的推薦信。這其實也是我和波普學派思想聯繫最直接的認證,最寶貴的一個文獻。

雖然如此,我必須承認,當時我剛剛開始學德語,第一次邁出國門,我的哲學基礎都是自學的,沒有受過系統的訓練,所以我明白,對我來說,咬著牙,慢慢重新充實這些不足,是最重要的。我無法登上一般人生的那列客車,我能做到的是,“鍥而不捨”,我相信自己的能力,鍥而不捨一定能夠讓自己的學問地道扎實。這其實是第三世界的知識分子都要面對的問題,他們比一般西方社會的知識分子的人生之路,每一階段幾乎至少都要推遲十年開始。

所以從八十年末期開始,我大量搜集波普及阿爾伯特的著述,閱讀能力在慢慢地、不斷地提高。對於波普的把握我也日益全面、準確和深刻。我本來還在想,或許此生有可能通過阿爾伯特見到波普,但是就在那個時候,一九九四年九月十七號,傳來波普去世的消息。這讓我非常震動,因為那個時候,我對於波普的認同,已經遠遠不是七十年代、八十年代初期,我深切地認識到我們之間在思想上的血緣關係。我已經意識到,我甚至可以說是波普、阿爾伯特在中文世界的嫡系傳人。而那幾年,波普的每一篇談話,每一篇文字,幾乎都是說出了我還無法如此精彩說出的話,所以那個在我的思想上,人生追求上的痛,痛入心髓。因為從此在我追求的路上,少了一棵能夠依靠休憩的參天的大樹,少了一個可以參照思考的明燈。正是為此,在那一兩個月我停下了手裡的其它工作,寫作了“悼念波普”一文。(当代启蒙思想家卡尔·波普:http://zhongweiguang.blogspot.com/2012/10/1994.html)

那篇文章可以說是,我從六九年反叛開始,花費了二十年的時間,重新整理自己的思想方法,重新構成自己的知識框架後,最為初期的工作之一。我當然知道它還極為不成熟。但是作為一個希望在中文世界重新為這個學派——經驗主義學派奠基的後來者,一個一生自認為是波普學生的孤獨的真理部意識形態的反叛者,我希望在對抗各種對於波普的誤解、扭曲,乃至癌變中,能夠較為清楚地描述出:究竟何為波普的思想,波普對抗的是什麼,我將會在哪些方面繼續波普的探究。

4.

二〇〇四年的時候,和十年前相比,我的思想繼續有很大的推進,在極權主義研究上已經進入,並且發現自己應該專心進行的題目和道路。但是,那一年,我還是很想就波普逝世十週年寫一篇記載自己對於波普思想新的認識的文字。為此,我收集了很多資料並且做了不少摘記,但是顛簸的生活,讓我沒有能夠在祭日前成文。此後,我由於極權主義問題研究的深入而完全專心於這個題目。由於感到極權主義問題需要了解認識的問題很多,因此一些時候我甚至懷疑自己是否會再次重新回到波普思想研究。

最近幾年,我對於極權主義問題的研究的第一階段終於接近尾聲,而這幾年的研究使我再次體會到,幾乎我關注的所有的涉及極權主義的思想問題,如意識形態問題、啟蒙問題、自由主義問題、多元文化問題、民主制問題,後共產黨社會問題,乃至政教分離后的後基督教社會的物質化問題、環境問題、性解放問題,波普和他的學生阿爾伯特在和德國、歐洲的各類思潮的對抗討論中都曾經涉及。當然也由於我的思想經歷讓我知道,波普的思想及工作不是那麼容易把握的。首先你必須有著充分的數學和物理訓練,數理邏輯訓練,因為源於古希臘的科學不只是一門技術,而且更是一種看問題的思想方式和方法。其次,一個教條的馬克思主義的意識形態分子根本不可能理解並且準確地把握波普,因為你所使用的概念、語言、符號系統恰恰都是波普所反對且嗤之以鼻的。而如果你根本沒有意識到這兩點準備工作的必要性,那麼你就更不要問津波普。你所談的一定風馬牛不相及。這也是讓我深切地感到,針對中文界的需要,在這條路上積累了幾十年的我,重新寫一本《卡爾·波普思想評傳》可說是一件必須要做的工作。我真的不知道,有生之年我是否能夠對得起在思想領域中給予過我無盡的幫助的波普,完成這個工作。但是我有這個願望!

為了鞭策我不要忘記這個願望,在波普辭世二十五週年的時候,重新貼出“悼念波普”一文,以刺激我繼續努力,也提醒後面的年輕學人努力。

爱因斯坦说,“我不能忍受这样的科学家,他们在一块木板上寻找最薄的地方,不费力气地在上面钻很多洞,他们为数众多的科学论文就是这么来的。”(《愛因斯坦語錄》,杭州出版社,163页)

“我对科学的兴趣基本上一直限于对原理的研究,由此人们就能够很好地理解我已经做得和不愿意做的事情。我之所以发表的东西少,应该归于同样的原因。由于把握原理问题的强烈的渴望,使我在徒劳无益的追求上消耗了绝大多数时间。”(152页)

在對於波普思想的把握上,同樣需要這種從根本上把握原理的努力,這種尋找和針對問題的努力!需要“十年磨一劍”!

2019.9.15 初稿

|