|

VOA独家专访 朱虞夫:我相信越是黑暗,我们离天亮越不远了 2024年8月9日 02:55

2024年8月2日,朱虞夫和妹妹在位于洛杉矶的家中。(美国之音特约记者张木林拍摄) 洛杉矶,台北 — 中国浙江知名异议人士、中国民主党创始人之一的朱虞夫7月底从日本抵达美国洛杉矶。8月2日,他在家中接受美国之音专访时讲述了他作为一名政治犯三次入狱16年服刑期间所遭受的种种非人的待遇。他坚信,只有个人的人权得到声张,个人的尊严得到尊重,这样的社会才是一个正常、合理的社会。他还表示,“我相信越是黑暗,我们离天亮越不远了。”

现年71岁的朱虞夫毕业于杭州教育学院中文系,曾在杭州植物园和江干区房管局等地方任职,1978年投身杭州民主墙运动,是发起人之一。98年参与中国民主党的筹备工作,被选为中国民主党浙江筹委会常务工作组秘书长和全国筹委会筹委。1999年以“颠覆国家政权罪”被判刑七年。2007年再次被捕,以“妨害公务罪”判处有期徒刑二年。2011年因公开支持中国茉莉花革命再次被捕,再次以“煽动颠覆国家政权罪”被判刑7年,2018年出狱。他在狱中曾遭狱警施暴,引发外界包括美国国会议员的强烈关注。2017年,他获得了独立中文笔会颁发的“刘晓波写作勇气奖”。他出狱期间也一直受到监视,直至2023年底被查出胃癌晚期,才被允许前往日本接受治疗。他在2月到了日本,7月底拿着美国的签证来到加州的洛杉矶。

一生三次入狱,坐了16年的“牢中牢”

朱虞夫在接受美国之音专访时说,在独裁政权下面,作为一个政治犯受到的迫害是难以想象的。

“我坐牢的时间很漫长,在里面每天24小时有重刑犯和暴力犯组成的包夹小组监视、折磨我,用一些流氓对付反革命的上不得场面的做法。谁到了我这里,只要把他的兽性肆意发挥,就能得到奖励和减刑,”他说。

朱虞夫称,在他第一次在浙江省第六监狱服刑期间,在专门负责牢犯改造的副监狱长蔡文光的授意下,他被安排在严管组里实行严管,每天要静站、静坐,每次一站、一坐就是两个小时,站的时候对着墙壁一动不动。

“由于站的时间太久,有一次我突然仰面倒下,头正好撞到桌子上,这个桌子都翻了,人也昏过去了。当时他们很害怕,把静站改成每天静坐四次,每次2个小时,2个小时中间原地活动半个小时,坐在25公分的塑料凳子上,高度类似小孩在幼儿园坐的小凳子,凳面上有凸起的雕刻的藤编图案,”朱虞夫说。

他回忆说,夏天穿着薄薄的裤子坐在这种凳子上面一动不能动,手要放在膝盖上,腰要挺起来,要坐得很正。如果你稍微腰弯一点,监狱里的重刑犯人就会来折磨他。

他说:“当时包夹小组有一个重庆的抢劫犯刘涛,手段非常残忍。他说自己的父亲他都打,把我弄死了就是病死了,死了白死这个地方没人知道,因为监狱规定任何犯人不能靠近严管我的这个地方,这个地方属于‘牢中牢’。人坐在和凳子接触的藤编图案上,先是痛,之后就麻木了,我想动一下,换一点位置,刘涛上来用手勒住我的脖子,用膝盖顶住我的腰,两只手猛的往后面一掰,我衣服最上面的两颗扣子啪啪就飞出去了,当时眼前一黑就倒下了”。

朱虞夫说,当时他过了很久才醒过来,醒过来以后继续坐,直到晚上。结束之后他想洗个澡,内裤根本脱不下来,衣服已经和皮肉粘连在一起了,只能连皮带肉扯下来,痛彻心扉。第二天带着伤接着坐,整个屁股都烂掉了,就这样整整坐了三个月。

“前几天我看到有人坐禅,就会想到监狱的生活。除了静站、静坐和殴打,还吃不饱、不让睡……包夹小组的另一名成员周楠,是浙江省绍兴市嵊县人,因走私摩托车进监狱,是个关系户。这个人非常毒辣,存心想整死我,当时包夹小组分白班、中班、晚班,24小时轮岗。白天白班盯着静坐,中班睡觉的时候看着我,只准我朝一面睡,不能翻身。我实在被折磨的筋疲力尽,头挨着枕头就睡着了,周楠只要看我一睡着就过来把我推醒。我问他:干什么?他说:安全检查。他坐在旁边,发现我睡着了,就把我推醒,他的中班结束了,晚班来的时候他交接说:不要让他睡,看他睡着了就把他推醒……”朱虞夫说。

朱虞夫提到,万般无奈下,他开始绝食,整整绝食了13天。第13天晚上他因绝食而昏倒,之后被送去医院抢救。

监狱里很腐败,但也有良心未泯的警察

他还提到了监狱管理人员的腐败。

“时任四监区管改造的副监区长杨茂盛示意劳改犯把饭偷偷倒掉,届时绝食死掉之后,他就报上去我是病死的。因为杨茂盛背后是一个网,他主抓的事情其他人不敢插手,得罪他一个人,意味着得罪他背后所有人,所以监狱里腐败的一塌糊涂,”朱虞夫表示。

他说,犯人在那个监狱里吃的都是发霉的米。

“共产党的司法完全是一种法西斯的做法,不是现代文明的做法,只要你坐牢就是敌我矛盾,劳改犯的生活非常悲惨,他们到菜市场买的都是最便宜的米,蔬菜都是烂掉的,每天吃的都是发霉的米,那个时候我就感觉到非常不妙。蔬菜种植的时候是用人粪浇灌,监狱买来马虎冲洗后直接煮,煮好打给我们吃,土豆皮上连着泥,包菜上面还有卫生纸,可是你没办法不吃,有时候把卫生纸拿掉硬着头皮再吃,过了一会儿又把卫生纸翻出来,这个时候其实心里是没办法接受的……”朱虞夫说。

第二次坐牢时朱虞夫被关进浙江省第二监狱。他说,在这里也是天天吃发霉的米。他提出要去别的监狱,但没有得到同意。

美国视觉艺术家协会呼吁释放朱虞夫(容易拍摄) 不过,他说,在他前前后后16年的坐牢过程中,有很多犯人,甚至是警察因为他的勇气和精神而对他产生同情和关照,但他不能说出他们的名字,因为会毁了他们的前途。

他说:“作为一个政治犯,如果这个警察是一个堂堂正正、有良心、有道德的人,都会从心里产生敬佩,他可以表示出来,也可以不表示出来,可是从他们的行为上,可以感受到善意”。

美国之音无法独立核实朱虞夫在接受采访时提到的他在监狱中所经历的人和事,但其他在中国坐过牢的异议人士也提到了类似的遭遇。中国当局不承认中国存在政治犯,而是强调“依法治国”。2021年,中共中央印发了《法治中国建设规划(2020-2025年)》,表示要“坚定不移走中国特色社会主义法治道路,奋力建设良法善治的法治中国”。

出狱后仍受监视,因罹患癌症晚期得以出国

自从2018年出狱以后,朱虞夫说,他一直被软禁在杭州的家,不能离开杭州,甚至不能从上城区跨过钱塘江到萧山区,楼道里有人坐在那24小时监视。

“去年3月份,我在日本的妹妹肺癌晚期,希望能和我见一面。我领了护照和签证,就在上飞机的前一天,国保大队赶到我家把我的护照没收了,说杭州要开亚运会,把我带离杭州去西安旅游,紧接着残疾人亚运会开始,又把我从杭州带到浙江省南部的旅游区,”朱虞夫说。

2023年11月2日,住所一直受到监视的朱虞夫听从朋友的建议通过越南出国。朱虞夫告诉美国之音,他通过顶楼的屋顶,从另外一个楼道下楼,然后驱车1700公里赶到广西省崇左市宁明县。楼道监视的国保发现他失踪后,立刻上报到公安部,当局随后对全国的边境进行戒严,导致他在离越南边境1公里的地方被拦截,并被杭州国保带回杭州,被告知3个月内不能出门。

尽管朱虞夫在12月初收到通知可以出国,但他在年底查出来患了胃癌而且是晚期,在国内做了手术后,于2024年2月2日到日本继续接受治疗。但他妹妹在2023年12月27日去世,未能与她见上最后一面。

除此以外,朱虞夫的两个孩子也因为他而受到牵连。对此,他感到内疚和自责。

“我的儿子朱卬,逻辑思维非常发达,数学类的奖项经常拿,因为不懂政治他选了浙江大学物理系的材料物理,因为有这个父亲,毕业的时候从政审上就通不过,失业了,如今仍孑然一身;我的女儿,对美术和艺术有很高的灵感,在中国美院硕士毕业,和他哥哥一样,毕业后找不到工作;一直到我第三次出狱,一个叫王建民的老国保跟我讲,你女儿的事情都是你自己不好,我们国保的领导到教育局去过,让他们给你女儿安排工作,可是你不肯投降啊。他们把我不肯投降,当作给我女儿找工作的交易筹码,我当时一声叹息,我心里也有柔软的地方,或许为了女儿的前途,我当时应该低下头来……”

朱虞夫表示,他非常感谢美国政府给了他人道主义签证,让他与子女在别离一二十年之后重新团聚。

“我以为这辈子是见不到的,我相信这是一个奇迹。我已经老了,71岁了,病得也很重,在这里我见到了老朋友,大家叙叙旧,”他说。

为了追求人权与民主,宁愿以身试法

尽管朱虞夫认为自己非常渺小,微不足道,甚至用“惨不忍睹、一塌糊涂”来形容他的人生,但他还是初衷不改。

他说:“我把中国比如成一个笼子,老百姓和共产党这头狮子都在这个笼子里面,以前一直是靠吃我们的血肉来生存,现在他在那里装睡,然后跟全世界说,我们改变了,我们现在民主了,不吃人了。我们就是要去推他一下,你要么把我们吃掉,我们以身试法,告诉全世界,这个政权的本性没有改变,让大家提高警惕,认为这头猛兽必须消灭,要么你说的是真的,真的不吃人了,你让出一点位置,给老百姓一点生存的空间,我们用这样的方法成立中国民主党,我们应该唤起工农千百万,同心干,让大家提高认识”。

朱虞夫说,80年代有朋友出国,回来跟他讲:你的观念和想法以前不理解,现在出国了,到了外面生活,才发现你的价值观和看法和国外是完全一致的。

他说:“我在国内非常孤立,有人当我是傻子,有人当我是疯子,因为他们相信的就是共产党的那一套,而我是从个人、人本的角度来看待这个社会,没有宏大叙事,没有国家概念、集体主义来掩盖个人。我觉得,只有个人的人权得到声张,个人的尊严得到尊重,这样的社会才是一个正常、合理的社会,这样的国家才是一个正常、合理的国家。”

他说,这就是为什么共产党要控制舆论和隐瞒真相。

“共产党知道舆论的重要性,一直把美国之音这些国际媒体视为洪水猛兽,不让你们知道真相,害怕你们知道真相,害怕自己做的见不得人的事情让别人知道,”他说。

现在是黎明前的黑暗

在朱虞夫看来,中国现在的政治生态比之前更差,但这也会带来机会。

“我跟国内的朋友讲现在是黎明前的黑暗,我相信越是黑暗,我们离天亮越不远了。当代的中国,在没有战争的情况下,死了那么多人;在没有任何外力干扰的情况下,穷到民不聊生;中国人向来是勤劳勇敢的,只求耕耘,不问收获。一旦共产党把用来维稳的钱花光了,就是这个政权到头的时间,”朱虞夫表示。

朱虞夫提到,因为自己在监狱里呆了那么多年,出来之后也一直被软禁,已经跟社会隔离许多年了,在这些年里,他没有办法结交新朋友,后来看到了白纸运动,看到年轻人用自己的勇气表达政治诉求。

“我自己也年轻过,我生活的年代是一个最苦难的年代。我深深的为这个民族担忧,我像闻一多一样大喊一声:这不是我的中华,她应该更好、更人性、更人道 ,应该把中国人的智慧用到创造方面去,用到造福人类上面去,不应该来危害人类,不应该引进共产主义和法西斯政权。我希望共产党继续犯错、继续叫板国际社会、继续倒行逆施、促进自己的早日灭亡,保存一点中国的元气,给以后的恢复增加一点有利因素,”朱虞夫说。

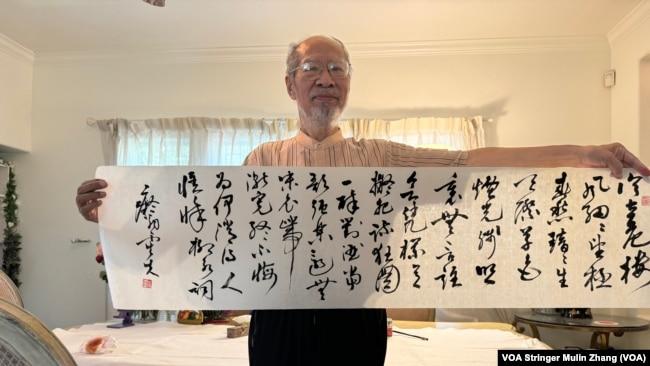

2024年8月2日,朱虞夫在家中书写的宋代柳永的词:《蝶恋花·伫倚危楼风细细》。(美国之音特约记者张木林拍摄) 他表示,他会用余生有限的时间把自己的经历写成回忆录,让后人来评价这段历史的是与非。

亲友庆幸朱虞夫脱离中共折磨

朱小砚是朱虞夫最小的妹妹,已移居美国11年。当她见到哥哥终于出现在洛杉矶国际机场时,心中多年的重担总算放下来。

朱小砚告诉美国之音,她在中国时,因拥有注册会计师资格,尽管国保老找麻烦,也影响不了她的工作。由于生活优渥,她不曾想过离开中国。

直到2013年初的一次探监,她眼见朱虞夫已被折磨到几近跛脚,只能搀扶着墙面或由狱警搀扶下,才能行动。她当下决定,必须出国为哥哥求援,否则恐睁睁看着朱虞夫死在狱中,并很可能被官方捏造成“自然死亡”,不得善终。

朱小砚说,她这11年来透过海外民运人士的呼吁和关切,朱虞夫在中国境内的处境略有改善,但出狱后仍遭严密监控,然而,即便家人一再劝他出国,朱虞夫总是拒绝。

朱小砚说:“那个时候,我哥哥(朱虞夫)他就是很拗啊!就不肯听我一句,就是不想出来。他说,你放心好了,我不怕共产党,我要把这个牢底坐穿。”

朱虞夫的固执最后因旅居日本的朱家四姊罹患癌症才开始软化。朱小砚说,在家排行老二的朱虞夫从小跟他这个年纪相近的手足感情最好。为了罹癌的妹妹,朱虞夫几度申请出国探病,但护照都办好了,却在行前被国保无端没收,直到去年底,四姊病逝,两人最终天人两隔,仍未能见上最后一面。

祸不单行,朱虞夫随后也被确诊胃癌晚期,在国内做完手术后,他才在家人力劝下,赴日接受进一步治疗。

朱小砚说,今年2月,朱虞夫初抵日本的当天重获自由时,他长叹道:“这里的天那么高、那么蓝,我深深地吐了一口恶气。”

“中国民主党”全国委员会副主席陈立群也移民美国多年。她在接受美国之音采访时回忆,与朱虞夫早自1979年就在“天安门民主墙运动中”共事,多年来,看着朱虞夫为中国民主运动受尽折磨。

陈立群说,朱虞夫旅居日本的这半年期间,都还想着回中国,继续民主事业,但身为朋友,她很庆幸朱虞夫终于辗转飞抵美国。

陈立群说:“他(朱虞夫)是个拼命三郎,只要他能坚持,都要挺起来说话、做事,但是我还是希望,他能够先把身体养好,在海外有很多事情好做,而且他一直就是中国民主党人的精神领袖,只要能够健康活着,他就一个象征。”

|