痰涎中炒作出來的“凄美浪漫”考 抉隱發微 精準解讀

毛澤東詩詞重審系列之5

黃琉

重審:臨江仙‧贈丁玲 1936年12月

壁上紅旗飄落照,

西風漫捲孤城。

保安人物一時新。

洞中開宴會,

招待出牢人。

纖筆一支誰與似,

三千毛瑟精兵。

陣圖開向隴山東。

昨天文小姐,

今日武將軍。

官方【注釋】

臨江仙:詞牌名,原為唐朝教坊曲名,曲子多用以詠水仙。此詞牌有兩種形式,這裏用的是每闕首句為七個字的一種。另一種為六個字。

保安:當時是陝北蘇區首府,在陝西省西北部,現名志丹縣。

出牢人:指丁玲。丁玲於一九三三年五月進獄,後被軟禁在南京。三六年九月,在共產黨幫助下,她化裝逃離南京,於十一月十二日到達保安。

毛瑟:德國毛瑟(Mauser)兄弟設計製造的槍,當時中國軍隊用得很多。

官方【題解】

這首詞是毛澤東寫給丁玲的。丁玲,原名蔣偉,字冰之,一九零四年生於湖南常德,自二七年起開始發表作品,是三十年代著名左翼作家,三二年三月在上海加入中共。她到保安後只有幾天,即發起組織中國文藝協會,並擔任主席之職。毛澤東在成立大會上講了話,稱讚“這是近十年來蘇維埃運動的創舉”。黃土溝來了位大作家,也真是“人物一時新”了。

丁玲主動要求到前線去看看。三六年十二月底,毛澤東通過軍用電報把這首詞拍給在前線的丁玲。來年二月,毛澤東親自下令任命丁玲為中央警衛團政治處副主任,使她真地做了“武將軍”。

丁玲於一九八六年三月四日在北京逝世。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

黃琉抉隱發微重審

毛為著在文化界推動對自已的崇拜,力挺《詩刋》在1957年創刋,作為《詩刋》總編輯臧克家,顯然不負聖眷重托,拚力而為,極力把毛由“詩人”逐步吹捧成為“偉大的詩人”、“才氣掃空萬古的詩人”。“全世界人民都熱愛的詩人”,在這一吹捧過程中,毛所寫的詩詞自然也就陸續發表了。可以說,凡毛寫于文化革命之前的,大都發表了。

但毛1936年12月寫給丁玲的這篇《臨江仙》詞,毛在生時絶無人提及,即一直不予發表,為什麼?倘說是毛完全忘記了這首詞,不通,因為毛一生所寫的詩詞不多,總共才幾十篇;倘說是毛認定該《臨江仙》詞寫得很低劣,出醜不如藏拙,似乎也不通,毛說過“屁有香臭”,他放的屁百分百是香的。平情而論,這首《臨江仙》詞,並非毛公開發表的詩詞中最劣之作。

這個為什麼,似應尋索一下。

這首《臨江仙·贈丁玲》詞最早發表於毛死後近四年。它寫得好嗎?如果好,吹捧讚歎之聲自然會洶湧澎湃,因為當時毛雖死,但未臭,在社會上還香得很。看來它寫得並不好,眼見的,自這首詞發表至今,成千上萬的對毛詩詞的吹溜拍馬者,硬是沒有一個敢吹拍毛這首《臨江仙‧ 贈丁玲》寫得如何偉大,如何絢麗優美……

我們且先來具體地分析一下:

毛這首詞,全詞僅上闋兩句寫景:“壁上紅旗飄落照,西風漫捲孤城。”其意思是:牆壁之上,紅旗飄動著落日的光照,西風散漫地在孤城中捲動,這種景象談不上壯麗,恰恰相反,它展示的是落寞、淒涼,再加上接續的兩句:“洞中開宴會,招待出牢人。”怎麼看也像是描寫一夥落草為寇者設宴慶賀一個逃出生天的賊寇加盟入夥。毛肯用心一點寫,應避嫌把“洞”字改為“窯”字,“窯”字比“洞”字更合平仄,“窯”字可解作“窯洞”,卻絶無賊寇巢穴味,“洞”字則令人很難脫略蛇洞、鼠洞、草洞、賊洞之聯想。

下闋內容更空洞無物,所寫概括而言,只是毛涎著笑臉,給丁玲拍馬屁,為哄佳人一笑,毛把肉麻當有趣,因為當時中共有二、三萬人,但還沒有“三千毛瑟精兵”,倘說丁玲等於 “三千毛瑟精兵”,即等於說中共全部兵馬也比不上丁玲重要了。至於“陣圖開向隴山東”,那自然是更肉麻得緊:那擺放在隴山東的兵馬,明明是早就由聶榮臻等將領擺布好的,毛這句詩的一個“開”字,竟玩魔術般變成是丁玲推動開發的“陣圖”了,這是肉麻有趣還是太離奇荒誕?這裡必要指出:毛這首《臨江仙‧ 贈丁玲》詞寫於1936年12月,在這時侯,《太陽照在桑乾河上》根本還未開始構思、自然更未開始寫作,亦即丁玲還未有無產階級作家的絲毫氣味,為此滿打滿算,丁玲只能算是一個小資產階級女作家,對革命根本談不上有什麼貢獻。毛對這麼一個小資女子大吹大擂,是惹人發笑的。

說實在話,從詩學角度看,這首詞等同垃圾,不值一哂。但很奇怪,這首沒有人大贊特贊的詞,獲得的關注、議論卻頗多,浸浸然竟被議論成無產階級的偉大英雄和無產階級美女作家之愛情詩,詞中肉麻的“馬屁”,亦頓然變色變味為溫馨的浪漫了,筆者要重審毛這首詞,被迫要查究這首詞的“浪漫”。

要查究這首詞的“浪漫”,我們必要先弄清楚丁玲是怎樣一個人物,以及弄清楚這首詞的來歷。

丁玲的身世來歷

丁玲,原名蔣偉,字冰之,1904年生於湖南省安福縣,父親蔣保黔在她4歲時去世,母親余曼貞帶她去了外祖父家,後任教師供她讀書。她曾是毛的妻子楊開慧的同學。1922年夏,她的同學好友王劍虹帶她去上海,入讀上海平民女校,不久又共入上海大學中文系旁聽,這時她改名丁玲,1924年夏,她隻身赴北京,夤緣認識《京報》副刊編輯胡也頻、小說名家沈從文等,次年,丁、胡同居,這在舊禮教還未完全崩解的民國初年,她算是“淫奔”,1927年底,她發表第一篇小說《夢珂》,1928年2月,發表小說《莎菲女士的日記》,該作因放肆地描寫懷春女子的情欲如何萌動而轟動文壇;年底,她勾搭上馮雪峰,旋追馮至上海,胡也頻隨後也追去上海,作為新時代的解放女性,丁實行一女同時同屋享用二男。之後,三人到杭州談判,馮雪峰退出,1929年,胡去濟南教書,丁玲不久追去,1930年5月,因胡宣傳革命受到通緝,胡、丁逃回上海,年底,生下兒子胡小頻,1931年2月7日,胡也頻因密謀顛覆國民政府而被捕槍斃,時年28歲,是著名的“左聯五烈士”之一。胡一死,丁立即一大堆火熱的情信寄給馮雪峰,馮這時已婚,不想再濫情,介紹馮達給丁,馮達助丁辦「左聯」刊物《北斗》,11月,丁和馮達同居,1932年,馮介紹丁加入中國共產黨,1933年5月,馮遭國民黨拘捕,馮叛變,丁亦被捕,丁知道馮叛變,但丁還是在國民政府軟禁中與馮同居於南京,生下一女,丁對該同居關係,事後交代為:“明知不是伴,事急且相隨。”由於馮雪峰,特別是沈從文等不斷地在報刋上為丁玲呼號,吹頌她為不世出的文學英才而竟慘遭當局摧殘打殺,又想法動員蔡元培、楊銓、胡愈之、鄒韜奮、洪深、林語堂、葉聖陶、郁達夫、陳望道、柳亞子、宋慶齡等數十位知名人士致電南京政府要求放人,甚至還哄騙魯迅說丁玲被槍斃了而使魯迅1933年6月28日奮筆寫下了《悼丁君》詩,國民政府不知深淺,以為丁玲真是不世出之英才,對丁乃優偓有加,月給100元津貼,不審訊,更不曾要求她承認誤入共黨而只要求她簽寫了一張字條,字條所寫如下:

“因誤會被捕,生活蒙受優待,未經什麽審訊,以後出去,不活動,願家居讀書養母。”

就這麽一張字條,其後中共算是“變節自首書”,“叛黨”罪名從1943年扣壓丁之頭頂直至1984年8月才宣佈摘去。 在丁被軟禁期間,中統特務頭子徐恩曾、文化部長張道藩、中共叛徒頭子顧順章都來探訪她,送錢送物,軟禁隨之等同虛設。1936年6月,丁在上海找到馮雪峰、潘漢年,申訴要逃去延安,馮雪峰等轉託聶紺弩安排她逃亡,丁輾轉至冬天進入陝北蘇區首府保安。➊

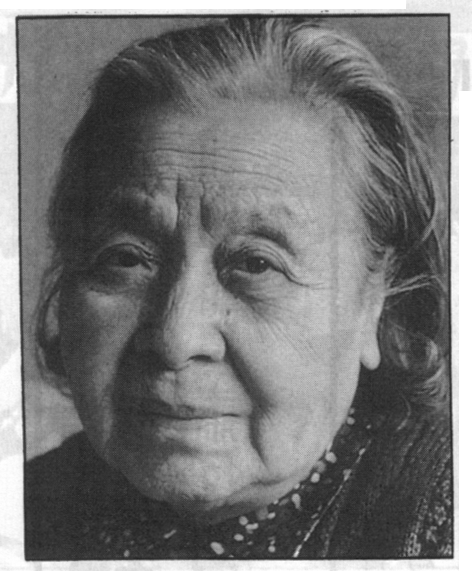

‧左邊照片,丁玲明顯有“奴為出來難,教君肆意憐”的情味。右邊是丁玲在延安期間拍攝的照片,丁玲圓都都的,遠談不上是美女。

‧丁玲和胡也頻的恩愛相,然而胡也頻被國民政府槍殺後,作為作家,丁玲旋即給馮雪峰寫了無數滾燙的情書示愛,至於哀悼胡也頻的文字,則丁玲在時隔約三十年後才寫及,難怪沈從文曾在其文章中說丁是一個“肉體與情魔”,與湘西土娼毫無二致。

一個摩登又有文才的大都市玉女肯跑到窮山惡水的陝北蘇區保安來,自然引起轟動,也自然招蜂惹蝶,毛當時在保安是中共的統軍首領,自然是他首先有權垂涎欲滴。據說,當時的洞中宴會,毛一改以往邋遢的、不修邊幅的形象,專門刮了鬍子,衣履齊楚去迎接她,這令周恩來非常吃驚,可以設想,這必然令周恩來也令其他與宴中共高官知趣地收束“揩點便宜油水的野心”,該宴會丁玲被邀坐首席。

人世間男歡女愛,見獵心喜,不必見怪,但毛當時已有妻室賀子貞,丁玲若肯薦枕和毛偷歡,當然可以,沒問題,但丁若想“鳩佔鵲巢”,則不能不顧忌被人非議為“狐狸精”,這應該很令丁玲震悼徬徨。史實是:她逗留保安約十多天,就跟著時任西北革命軍事委員總政治部副主任楊尚昆跑了去定邊前綫,這應該是丁蓄意躲避毛的毛手毛腳追求,如毛、丁在這十多天中已有“一腿情”,斷不可能剛擦著火,她就跑了或毛就肯讓她溜了。

對權勢日大的毛來說,天涯何處無芳草,女人千千萬,操蛋咱就換。1937年,大名鼎鼎、風情萬種的上海影星江青來到延安,緾上了毛,賀子貞給毛送去蘇聯醫病,毛、江得以放肆鬼混,混得火熱。1938年11月,毛、江結婚,丁玲是唯一收到請柬沒有赴宴的人,事後她說是她和叛徒馮達生的女兒病了,要她照顧。

1942年2月,在延安藍家坪,丁玲哄誘她的25歲的秘書陳明與其原配離婚,和她(當年38歲)丁玲結婚。

看形跡,毛、丁應該無緣無份了,但1942年延安整風,丁玲出於革命激情,擲出《三八節有感》,指斥延安的男女不平等,延安是男權主義的天下;王實味響應她而寫出《野百合花》,炮轟中共之 “衣分三色、食分五等”,以及中共官場的“歌囀玉堂春、舞回金蓮步”,毛暴怒反擊,給王實味捏造了一大堆“反革命分子”、“五人反黨集團分子”、“托派分子”、“國民黨特務”等罪名,批鬥、囚禁至1947年殺死,拋屍枯井➋,而對丁玲,毛則說:“丁玲同王實味不同,丁玲是同志,王實味是托派。” 丁玲1943年得以從隔離審查中獲釋,毛金口玉言,等於饒丁一死,救丁一命。之後,丁先後出任多種文藝、文學黨官;

1945年8月,丁玲組織「延安文藝通訊團」前往東北,旋因內戰爆發而滯留張家口。46年7月,參加晉察冀「土改」,創作長篇小說《太陽照在桑乾河上》,48年完稿出版, 11月,經蘇聯去匈牙利布達佩斯,參加國際民主婦女代表大會。49年1月回國, 4月,又出席「擁護世界和平大會」,前往捷克首都布拉格,會後順訪蘇聯,並於5月回國。1952年2月底,作為「文聯」、「文協」代表出訪蘇聯,參加果戈理逝世一百週年紀念活動,3月,長篇小說《太陽照在桑乾河上》獲1951年蘇聯政府「史達林獎金」二等獎,她遂成中共文學的重量級人物。

1953年,她盡量摒擋各種黨政事務搞文藝創作,1955年5月,批判和清查「胡風反革命集團」展開。她躲避在無錫趕寫長篇小說《在嚴寒的日子裡》,但也跟風追隨,抽空寫出批判胡風的文章以劃清界線。

然而霉運還是來了,緊接着丁玲被定為「丁玲、陳企霞反黨小集團」主要成員;周揚、邵荃麟曾擬推翻此案,但不果,延至1957年,丁被劃為右派,從此受各種迫害,包括下放北大荒,投入秦城監獄等,關於她遭遇迫害20年之慘,大陸名著《往事钩沉‧重大冤案实录》中,《丁玲案 浴火中的鳳凰》有如下幾段描述:

|

1966 年夏,“文化大革命 ”如一般狂風刮得中國大地天昏地暗 。一場更大的災難 向丁玲逼來,向人民逼來 。

7 月16日, 在湯原農場貼出 一份聳人聽聞的大字報:農場有

|

| |

|

|

再看一段描述:

至毛死後,1979年,全國三百萬頂右派分子帽近乎一風吹,丁得此巨飇之吹才獲摘帽,重返文壇,又經幾年折騰,才徹底平反,至1986年3月病逝。

總覽以上可見,丁玲是沾溉到五四時代精神的新女性,因有文學天份而崛起於文壇,她的成名之作《莎菲女士日記》,只是放肆地描寫懷春女子的情欲如何萌動,這大概可剌激婦女解放自己的情欲,等於給婦女的解放運動推波助瀾了,論價值這属於資產階級范疇,自然絶對談不上是無產階級的文學作品。在投奔延安之後,她寫了《太陽照在桑乾河上》,該書所獲史達林文學奬,那其實只是裝模作樣之奬,估算應是史達林應毛之要求而頒發,藉以表示蘇維埃支持鼓勵中共文化之意。因該作雞零狗碎,按黨八股捏造故事,百分之百胡說八道,沒有幾個人能卒讀全篇,所以一直沒有什麼有名堂的推介文章,也從來沒有什麼革命英雄人物說過自己如何被該書激勵。至於丁玲遭受的20年苦難,則比她筆下寫出來的舊社會人民苦難之總和,還要慘苦百倍。

毛的《臨江仙‧ 贈丁玲》詞是如何出生獻世的

1、毛1957年才着力於把自己打造成詩人而供人們崇拜,而1957年丁玲已由“丁、陳反黨集團”首犯升級為右派分子被打倒,該《臨江仙‧ 贈丁玲》詞讚美丁玲,等同御手親種毒草來毒害人民,為免被革命人民清算他毛澤東和反革命婆娘勾勾搭搭的罪行,毛只能忍痛鋤掉這株毒草,就因此,在毛死前,全國人民大都不知道毛寫過這麽一首《臨江仙‧ 贈丁玲》 (這里要特別指出:中共文壇上幾乎所有的評議、報導丁玲的文章,都詐傻扮懵把這首《臨江仙‧ 贈丁玲》當作1936年已公告於世,藉以吹捧丁玲如何了不起);

2、毛在死前的1973年冬,曾把其一生 “全部詩詞”,交託他的護士長吳旭君“抄寫一遍,然後兩人一起核對”。在該整理出的毛一生詩詞稿卷宗中,就沒有這首《臨江仙‧ 贈丁玲》詞➌。

3、這首《臨江仙‧ 贈丁玲》究竟是怎麽出生獻世的呢?原來,在丁玲獲得平反、重新做人之後,她急急忙忙去找出這首《臨江仙》詞的毛親筆手跡,隨即公之於世,因為是毛的親筆手跡,該詞為毛所寫自然不容置疑。但若發表它,卻很令中共文化黨官們尷尬:因為按毛的《在延安文藝坐談會的講話》所訂的革命文藝標准,該詞暴顯毛和反革命婆娘丁玲勾勾搭搭,毛公然宣稱三千革命工農精兵比不上一個反革命婆娘可敬可愛,它自然是侮辱、毒害人民的特大毒草。可以設想,它要公開發表,肯定曾被阻攔多年。可幸中共文壇到底也不是鐵板一塊,很有歷史担當、很有民主意識的文化黨官戈揚女士就不管毛拉出的屎令黨國要員要作三日嘔,終於在其主政的《新觀察》1980年第七期發表了該詞。(戈揚在北京六四屠殺事件後流亡美國,宣告退黨)

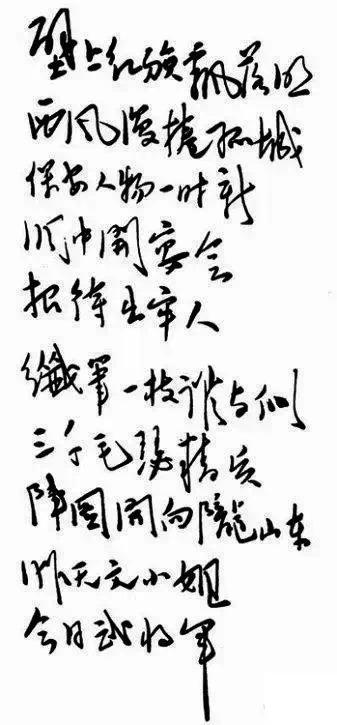

‧毛手跡:《臨江仙‧ 贈丁玲》

弄明白以上三點,可知這首《臨江仙‧ 贈丁玲》,毛根本無意發表,毛當作從未寫過,毛甚至只把它當作自己吐出的一口痰涎。為此,可以設想,毛如果真能萬歳,萬萬歳,丁玲就永不超生,這首詞也要沉埋至湮滅。幸虧毛空叫“與天奮鬥,其樂無窮”,其實他鬥不過天,八十三歲就給鬥得哭哭啼啼、窩窩囊囊的死了(張玉鳯的揭示,張是毛的生活秘書,實即侍妾,江青更下流地稱其為“通房丫頭”),丁玲才能鹹魚翻生,而就因丁玲翻生,連帶着才讓該《臨江仙‧ 贈丁玲》詞得見天日。

按道理,發表這首詞,丁玲應該揭發毛如何玩婚外情,並痛憤控訴毛如何刻薄寡恩地眼睜睜看著她蒙寃受苦二十多年而不予救助,沒想到丁玲卻不痛恨毛,當一撥撥記者、無聊好事民眾看到毛這首詞來訪問她時,她的表現很是奇特:

‧申淵:《臥榻之側 毛澤東宮闈軼聞》,香港 五七學社版第168頁剪頁。在大陸出版物中,除其中“有三天三晚,我們都在一起。”幾字皆無外,其他描述皆有。該“三晚”兩字太過曖昧,黃琉查不到出處,視為孤證,未敢採信。

是她說出:在她逃出國統區,逃入延安共黨割據區之後約十多天,她就跟著楊尚昆跑了去定邊前綫,就是在這時,毛寫下並用這首《臨江仙‧ 贈丁玲》詞跟蹤緊追著她,該詞毛是用軍隊電報拍發給毛的忠心死黨聶榮臻,囑其轉逹。她另又繪聲繪影說出,她曾在毛的起居窯洞和毛耳鬢廝磨地談論延安如何像個小朝廷,他請教她如何封三宮六院妃嬪,她則說她不敢亂說,怕賀子貞會打她,她再又說出毛抱著的男嬰撒尿,毛問她該尿是否太子尿,毛更即時填寫歌頌太子尿詞(黃琉注:這一點疑為丁玲捏造,毛當時身邊沒有兒子,何來“太子”?至於其他同志的男嬰,則又怎能稱為“太子”?), ➍如此種種,全都表示她和毛走得多麼近,多麼親密,她多麼光榮。也就因為她說出如此種種,頓然令沒有諸如 “我的心肝兒肉”、“我為卿狂”等字眼的《臨江仙‧ 贈丁玲》詞,飄出了縷縷綺雲緋霧,詞中的肉麻吹捧,自然也顯示出毛有追求、追歡之色情味,更又由於該詞是用軍用電報拍發,頓然又給這一幕英雄美人的追歡逐愛,平添了金戈鐵馬、烽火千里的背景。還有呢,丁玲更又進一步說出:她反右運動後被貶竄在北大荒農場養雞時,實在受不了折磨,兩次給北京的毛寫信,懇求“親愛的主席救救我……”但毛鐵石心腸,置之不理,未予回復,這自然又給這一英雄美人的追歡逐愛,平添了斷腸銷魂的淒美色彩;丁玲再又對記者說明:“他對我怎麼樣,我不管,我對他(毛澤東)一往情深。”(此語出自盛夏著《毛澤東與周揚》 人民出版社)這登時又給這英雄美人的愛情,增添了“千秋人鬼未了情”的氣氛。經她這麽一步步深入的演繹解說,真令人不能不確信她和毛曾有“一腿情”。就因此,海外頗有人(如著名報刋作家北海閒人)著文,言之鑿鑿說丁玲是毛澤東的貴妃,至於一眾毛派粉絲,他們當然不好意思談論及毛、丁的“一腿情”,但看他們那份翻炒丁玲演繹出的烽火千里情詞之火熱勁頭,料算他們大都艷羨不巳地幻想:丁和毛竟有“一腿”,丁實在太幸福了……

如果丁玲是被整被鬥20年而給整瘋了,狂了,那真是無話可說,世人只能悲歎一句佳人命薄,但丁玲明顯不瘋不狂,這就很令心智正常的人震驚,震驚毛當作痰涎唾棄的《臨江仙‧ 贈丁玲》詞,竟深藏著驚世駭俗的浪漫。

男女間的“一腿情”,其實是人世間的無聊小事,不值得理會,但可怪的是:一大群中共文人、毛詩詞迷狂粉絲卻硬要不停炒作這“一腿情”,他們這麽搞,明顯是借以抬高這首《臨江仙‧ 贈丁玲》詞的價值并抬高丁玲的人格魅力。

毛、丁究竟有沒有“一腿情”?

毛、丁究竟有沒有“一腿情”?筆者認為根本沒有,道理如下:

1、在丁玲演繹、解說毛的烽火千里情詞時,毛已死亡,丁之演繹、解說因而属死無對證的一面之詞,世人不應太當真,一個巴掌拍不響,一條光棍怎麽狂戳床洞、墻洞、地洞也戳不出奸情,我們應該問一問,收到毛的烽火千里送來的《臨江仙‧ 贈丁玲》詞,丁玲作出什麽回應沒有?丁玲有回應嗎?應該沒有,如有,必有丁玲的回顧文字或什麽歷史痕跡留存。請讀者睁大眼晴看清楚,丁玲的烽火千里情詞之演繹,用詞皆隐晦朦朧,她煞費苦心泡制出來的,只是綺雲緋雾,對於她和毛是否真有“一腿情”,她並無確切字眼明示。這一點並非筆者猥瑣多事,事實是丁玲奸狡得太精緻,她確實制造了一個千秋不解之謎來挑逗世人:上世紀八十年代丁玲曾造訪香港,香港《明報》月刋作家舒非全程負責接待,後來舒非報道此事時就寫下這一段文字:

送走丁玲之後我就開始後悔了,這個後悔已經後悔了幾十年了。後悔當初不敢問她:「你愛過毛澤東嗎?你跟毛澤東真的有過一段情?」其實好幾次都有機會,可是話到嘴邊,卻一一錯過。➎

舒非之“想問”,料算丁玲的崇拜者、作家杨桂欣,必會好奇問過而不得要領,筆者認為,舒非根本不必後悔,丁玲決不會老實回答的,道理詳見於下面幾點論說。

2、我們查明丁玲的浮沉身世,即可知丁玲絶不是羞羞答答的玉女,她公開縱情任性,她敢公然一女同時同屋享用二男,可以設想,如果她真的和毛上過床,對她及她的崇拜者而言乃無上光榮之事,她會害怕公開說明嗎?可肯定她不但不怕,甚至她還會說出一共和毛上了幾次床,各次又如何顛鸞倒鳳,欲仙欲死,藉以聳動新聞界視聽。而就因為她和毛確實沒上過床,她不敢欺天撒謊,也害怕被追問床上雲雨細節她應付不來而露出馬腳。事實上她制造綺雲緋雾,盡量把這段英雄美人的愛情說得似無似有,更顯浪漫,也更見文藝情調,這是她要享用毛的屍居餘氣而又不必怕撒謊露餡的最佳辦法。

3、 毛一生濫淫狂嫖,給他玩完就丟棄的女人自然多的是,平情而論,毛在把女人玩了之後,並無刻意加以殘害之劣跡事。倘有,如今人們早己沸沸揚揚議論。有這麼一例:給毛玩過的上官雲珠在文革中遭批鬥折磨而自殺,這件案有沒有證據顯示是毛造孽加害?沒有,當時天下大亂,上官雲珠之死應該是江青宣洩醋火,是毛管顧不到而上官雲珠也無門路向毛呼救所致。至於北京眾所周知的則有:許多個給毛淫嫖過的女孩子,毛就曾“走後門”陸續安排她們不必考試而進了清華、北大就讀,這等於是她們給毛淫嫖了,毛不付淫嫖費但變相恩賜她們一個好前途。另還有一件:毛的侍女孟錦雲曾和毛的性玩物陳露文發牢騷,陳露文說:“我和孟錦雲一起議論毛主席,說毛像皇帝三宮六苑,我們算甚麼?是妃子要冊封,是妓女要收錢,是舞女要好玩,我們甚麼都沒有——這話被文工團的頭頭劉素媛聽到,她連夜去向毛報告,毛聽後只說了兩個字:造謠!就把孟錦雲和我抓起來,打成現行反革命,遭到毒打,我被送去東北。說我們反對毛主席。”➏ 幾年之後孟錦雲身背著“反革命”的罪名求毛救護,毛還是體念和孟的“一腿情”緣,很憐愛地收留她在身邊。至於丁玲,她受不了折磨,曾兩次寫信,向毛呼叫“親愛的主席救救我……”(丁玲原話),毛置之不理,1961年春,經農場群眾及黨委批准給丁玲摘去右派分子帽,上報,上面卻不批准,1965年,再次經農場群眾及黨委批准給丁摘去右派帽,上報,上面又不批准, 1970年春,這個“上面”更下令把丁玲及其丈夫陳明收押北京秦城監獄,分別關入單人牢房多年。這裏的所謂 “上面”,絶對只能是毛澤東不批准(因為丁玲和林彪、四人幚並無仇怨,而且當時丁玲乃“死老虎” ,不可能阻礙文革新貴們搶班奪權;以上詳情見楊萬福主編《往事钩沉‧重大冤案实录》北京2001年版 55-62頁),毛何以對丁如此惡毒呢?毛這份“惡毒”,說是緣於毛曾極想淫嫖丁卻硬是沒門就容易理解,說是緣於毛絶不恤念“一腿情”則太難理解,太不合符情理了。

4、這是最最重要之點:丁玲究竟犯了什麽罪、錯,她是怎麽垮台落難的?細查史實,丁玲在1944年至1957年根本沒有什麼反毛、反黨的言行,1955年爆發的 “丁、陳反黨集團”案,當時該案昭告了,具體案情卻欠奉,人民日報編輯袁鷹在其著作《風雲側記:在人民日報副刊的歲月》中的“與李輝談周揚”章節內,就寫到: “說胡風是反黨集團,看當時的材料還能接受,但“丁、陳反黨集團”就接受不了。聽了幾次會,只是算舊賬。”就為此,“丁、陳反黨集團”案搞不下去,丁最後被硬扣一頂右派帽了事,該案操辦人是周揚,但此事頗有蹊蹺,在反右前以及在文革之後,周揚都曾鄭重說過:他在毛面前只說過丁的好話,從未說過丁的坏話,要整垮丁,不是他周揚,而是毛指示,她百份之百是被毛刻意要打擊、折磨的,周擺出一個丁玲垮臺與我周揚完全無關的姿態。

天下人不是瞎子聾子,丁玲戴右派帽垮臺的關節點是1957年9月在作家協會上由周揚署名、由周揚宣讀的名震天下的文章:《文藝戰線上的一場大辯論》,該文殺氣騰騰,把丁玲駡了個狗血淋頭,該文等同《白蛇傳》中法海把白素貞鎮壓住的雷鋒塔,周揚怎能抵頼、怎能推卸得脫責任?

可世事偏偏就這麽詭譎,周揚並非抵頼卸責,他終於對韋君宜說出了其中詭詐:他聲明這篇《文藝戰線上的一場大辯論》原本確是他所寫,但被毛改得面目全非,因而只能算是毛澤東所寫。為此他周揚決不准把這篇毛所寫文章,編入他的《周揚文集》之中。韋君宜敢寫出震驚全黨的《思痛錄》,敢痛斥中共革命是絞肉機,意圖強迫黨員都摘掉良心,可見是一個潑辣的狠角式,但她終於還是同意周揚之意見,我們料算周揚就給她出示了他仍保存著的那篇由毛改得面目全非的文章底稿,這一個毛借周揚之手來打殺丁玲之詭詐事件,由李昕以文章《本色韋君宜》揭破,該文刋登於2015年第8期【炎黃春秋】雜誌。

‧毛的忠心臣僕,新中國的文藝沙皇周揚,在文革的浩蕩“官瘟”中也慘遭批鬥,耳朵被打聾,關押秦城監獄九年。

周揚給文革折磨幾年之後大徹大悟,向所有給他傷害過的人都誠懇道歉請罪了,其中不少人也是他奉毛指示而出手傷害的,但他唯獨不肯向丁玲道歉請罪,(在1979年10月30日召開的“中華全國第四次文代會”上,周揚其實正式點名向丁玲等文人道歉過,丁玲惱火那只是官式道歉,丁想要的是周單獨面對她作出的誅心道歉 )為什麼呢?對這個為什麼,高華在他的《毛澤東為何打倒追隨者丁玲》一文中評議如下:

他(指周揚)的理由是,丁玲是“變節”分子!和周揚的態度一致的還有陸定一、張光年等。周揚此舉極大地傷害了丁玲。在我看來,周揚等如此並非是為了維護所謂“黨性原則”,因為在他手下做各路文藝高官,又有所謂“變節”、“自首”歷史問題的人不乏其人,只要是周揚一個“圈子”的,都不成為“問題”。周揚等唯獨不想放過丁玲,說來還是根深蒂固的“宗派”情結在作祟,他們要用那個“緊箍圈”套在丁玲的頭上,一直套到她死!這正說明了周揚人性深處的幽暗。

寫出《紅太陽是怎樣升起來的》的高華,在近現代史學研究上堪稱英明蓋世,但他此處的說法筆者認為不符事實,屬推論過份了。論“宗派”,周揚和胡風的“宗派”鬥爭,是黨外鬥爭,你死我活,而周揚和丁玲的“宗派”鬥爭,屬黨內鬥爭,遠遠不是你死我活的,最後周揚可以向胡風鞠躬請罪,沒理由不可以向丁玲道歉請罪。至於丁玲“變節”、“自首”的歷史問題,周揚既然在反右前已知道不能入罪,怎可能在自己也坐了9 年冤獄後還把丁玲的疑似“變節”、“自首”當一回事?再有,周揚文革前再怎麽小人、陰暗、再怎麽白衣秀士王倫式狹隘➐都好,但在八十年代初他擲出的論異化等多篇文章,都遠遠超越了“宗派”鬥爭,大有沖缺馬列主義、毛澤東思想牢籠的氣派,哪裡還談得上有深重的“宗派”氣味及情結?

究竟周揚為什麼至死不肯向丁玲道歉請罪呢?筆者認為:原因有二:

a、周揚是心竅通透者,他明白他整治一般人,有“一懲施威勢” (宋 陳鬱《念奴嬌·詠雪》中詩句。)的效果,人們會敬畏他的“文藝沙皇”威勢,但整治丁玲不同,眾所周知丁玲親近毛皇比周揚多,所獲毛的聖眷聖恩比周揚隆厚,因而由周出手強加罪名整丁,並不能使周 “一懲施威勢”,只能使周在有識之士眼中賤格成毛的一條惡狗,亦即為毛所逼,由周出手整丁,周內心是很不舒服的,這裏的分別大得很。周揚拒絶向丁玲道歉請罪,細想應該是周揚向丁玲以及天下人明示或暗示:我周揚絶不敢、也絶無能力害你丁玲,害你丁玲之責百分之百在於毛,冤有頭,債有主,你丁玲不能追債追錯門,亦即你騷婆娘應該自省如何把毛激怒撩狂了。

b、周揚和丁玲過去都曾很兇狠地整過、害過許多人,周揚文革後翻身,到處向被害者道歉請罪,但丁玲文革後翻身,向誰道歉請罪過了?沒有,恐怕一個也沒有。最令人齒冷的是:王實味是她同一戰壕併肩作戰的戰友,她絶不關心他怎麽慘死、絶不怀疑他的案有無寃屈;還有,小說家才情比她高得太多的沈從文,曾為救她走出國民黨政府的監獄,寫了很多文章,出了很多力,而她看着沈從文給中共威迫恐嚇得擲筆改行,幾乎被逼瘋,她絶未替他仗義執言過,還出口臭駡他。更極其可惡的是,她不但不向任何人道歉請罪,居然還吹捧毛,又向極左權貴緊密靠攏,就憑她這德性,我們可以設想,周揚心中也會不舒服,說不定他就想替那些被丁玲整過、害過的許多人來個請君入甕,讓她享受一下被害而得不到道歉的滋味。

話說至此,可以進入核心問題了:毛為何那麽惡毒地要打倒、折磨丁玲?丁玲是不是把毛激怒撩狂了?

5、 高華在他的《毛澤東為何打倒追隨者丁玲》一文中,提到舊文化人與革命新體制的衝突問題而推論丁玲遭難是因個性抗拒革命新體制的要求。這種調子太高太玄了。什麼叫“革命新體制”?說白了毛是要把中國文化人都清洗、改造成黨的(即毛的)馴服工具,在貫徹這一大政略的同時,毛也要狠狠一泄私憤,報復大小知識份子對自己青、壯年時代的輕慢侮辱(倘非泄私憤,毛就不可能把大小知識份子往死裏整)。筆者認為這才是丁玲遭難之根本。

毛為什麼蓄意要害丁玲?我們檢視丁蒙難當年,丁根本沒有任何反毛反黨言行,恰恰相反的是:丁玲原本跟胡風很老友,但毛要狠打胡風,丁玲畢竟跟風追隨,落井下石而寫了一篇《敵人在哪里?》,潑婦似惡毒污蔑胡風是“惡毒”的敵人了,一介才女肯如此賣友害友以求“進步”,還不算乖?丁如跟毛有一腿,相信毛憐之愛之尤恐不及,怎會加害?毛居然蓄意加害,這裏顯然另有原因,這原因可以說充份體現在那篇由周揚掛名、而實際是毛所寫的《文藝戰線上的一場大辯論》,該文對丁玲的批判特別詳細,用詞頗耐人尋味,它數說丁玲原本如何壞,但“黨”特別眷愛她,她寫出罪惡的《三八節有感》和王實味一起攻擊污蔑延安,“黨”殺了王實味而饒了她,又幫助她獲斯大林文學奬,可她不接受集體主義以報答“黨”,竟堅守個人主義而反“黨”。該文完全講不出丁玲近年寫了什麼反黨文章及說了什麼反黨言論,文章中的所謂沒報答“黨”,非常露骨就是單指沒報答毛澤東,因為除了毛之外沒有誰可以代表“黨”,事實上,除了毛也沒有任何人任何組織單位特別關照過丁。另請注意,無獨有偶,在1957年9月第35期《展望》雜誌上,姚文元還擲出《丁玲的才華何憐之有》一文,炮轟丁玲道:“這樣的忘恩負義之徒,這樣靈魂腐化醜惡的人,我們鬥爭她,難道還有什麼可惜嗎?一條黑顏色的毒蛇是毒蛇,一條花紋斑斕的毒蛇仍舊是毒蛇,決不因為表面上好看,就可以放它過關……”這段文字中的“忘恩負義”四字,是畫公仔畫出腸、畫出雞巴,特別畫給丁玲看的字眼,料算應該是毛要姚特別寫上,因為遣詞造句敵我分明的姚文元,斷不可能想到及寫出敵我之間有恩有義的字眼。姚文元所寫的文章打垮整死許多高官文人,這些高官文人大都是黨所培養,很明顯姚文元在該等文章中就全都絶未寫及他們 “忘恩負義”。

丁玲並不算美女,她到延安時又已三十多歲,還生育過兩個小孩,但她畢竟未算老,又渾身大都市玉女騷味,臭男人見着難免起痰起火,論玩女人方面的格局,毛明顯是典型的臭男人。眾所周知,在臭男人界有句俗語:“妻不如妾,妾不如偷,偷不如偷不着”,能“偷着”的,臭男人不可能恨,最令臭男人心癢難熬、氣恨不過的就是虧蝕了許多把米仍“偷不着”。

我們查看丁玲進出延安的經歷,毛追求、呵護丁玲是清楚的,而丁玲享用呵護也很清楚,但丁玲報答毛的追求、呵護卻完全欠奉。其一,毛設宴招待,丁很快就跑了去前綫,這很明顯是躱避毛的追求;其二,收到毛的烽火千里送來的《臨江仙‧ 贈丁玲》詞,丁絶無回應詩詞信文;其三,一兩個月後毛即發表丁為中央警衛團政治部副主任,丁又無謝恩表示;其四,延安整風毛救丁一命,丁依然無感激涕零謝主隆恩的文章發表,(丁倒曾放出聲氣說她喜歡光棍彭德懷,並在當時的地方報寫了一篇《彭德懷速寫》,以示她落花有意,但該文得不到彭的回應);其五,明顯是蘇俄看在毛某的臉面,才讓丁得史達林文學奬,丁再又無感激言行,竟連歌頌毛思想光照文藝的文章也不寫一篇……筆者之所以說到這話頭,原因是毛乃行走江湖多年的老雀,毛而且知道丁玲也是行走江湖多年的老雀,按理她應該肝腦塗地以報此浩蕩皇恩,最低限度也應找個方便夜晚向毛薦枕獻身以謝,事關丁玲在文壇崛起,得力於胡也頻照拂,她獻身了,她發覺馮雪峰在文壇的地位更高,她又獻身以求上進了,在她落難被國民政府拘捕時,馮達助她減輕苦難,她再又“宛轉娥眉馬上死”地獻身報答了。恁什麽你狗日的婆娘對我毛澤東就絶無報恩念頭、報恩舉動?……不必多說了,總之,毛從1936年起一見丁就起痰,給丁的一顰一笑浪起了周身慾火,不斷給她好處,居然歷時20年仍揩不著她的腥臊,這難道還不算是丁對毛的嚴重輕慢侮辱?這令毛能不由愛生恨、越想越恨嗎?至“丁、陳反黨集團”案發生的1955年,丁50多歲,殘花敗柳已不值得愛了,毛才終於感到她是那瞧不起他並曾侮辱過他的“臭老九”群的一分子,虐待狂乃按捺不住而爆發,這符合毛睚眥必報的性格。

‧已成殘花敗柳的丁玲照。 ‧已成殘花敗柳的丁玲照。

害丁玲之罪責百分之百在於毛,這是有識之士金晴火眼看得到的,比如沈從文,他1980年給施蟄存、趙家璧等人的信,就提到丁玲“廿年委屈,出於何人?明明白白,實在眼前……”,他給徐遲的信更又說明“她廿年來受的委屈,來自何方,難道自己不明明白白?囔也不敢囔一聲,自有難言苦衷。卻找我來出氣,可見聰明過人處。”(《1980年7月2日沈從文覆徐遲信》➑)沈從文沒說錯,丁玲確實明明白白,而她確實也“自有难言苦衷”,該“苦衷”就是丁要享用毛的屍居餘氣,為此她不能也不敢非議毛,她奸狡地揣着明白裝糊塗,把罪責死活硬扣給周揚、沈從文等人。丁玲之“明明白白”,不是有識之士之虛妄猜想,讀者請看網上的一段報導:

有人曾問丁玲:你恨主席嗎?

她非常平靜地回答說:我當然不恨。他當年愛我卻得不到我,只好叫人折辱我罷了,我有什麼好恨?

──(黃琉註:這段話料算出自李向东、王增如著《丁玲传》。王增如是丁玲最後的一位秘書。)

6、這裏大概還應指出:

從《臨江仙‧ 贈丁玲》詞中,我們看得出毛有仰慕、稱讚、追求丁玲之意,但明白如火看不出毛、丁已有“一腿情”。由於“仰慕”太空洞、“稱讚”又太假,我們把毛的“追求”理解為毛不甘心到嘴的肥肉就這麽飛走,才是最恰當的,倘理解為毛、丁已有“一腿情”,則解讀太過份了。

打從毛和江青1938年結婚,直至1955年丁垮台,毛昏天黑地忙於搶江山及如何打掃龍庭坐江山,縱情聲色的時間大減,而且這時侯他要找什麽青春玉女侍寢也太容易了,說實在話,丁玲和一個比她年輕十多歲的知識甚低的陳明結婚,身價也大跌了,料算毛簡直把丁忘記了,該段時間毛、丁更不可能有“一腿情”。

‧稗官野記:延安著名交際花、毛舞伴吳莉莉,因不明原因被賀子珍趕走,之後,1941年, 16歲的何理良成了毛的陪舞。

定案:痰涎上炒作不出“浪漫愛情”

概括以上六點,可以這麽說,丁玲是五四精神打造出來的文化人,在毛的革命時代被整治改造,或許是在劫難逃之事,但她明明逆來順受,並不抗拒改造,卻硬是遭劫特重、及遭難時間特長,為什麽?筆者認為其中原因,純粹是因為她享用毛的照顧卻沒讓毛揩沾上她的腥臊,毛為此狠狠報復,這應該是清楚不過之點。 李向東、王增如夫婦著作的2015年出版的《丁玲傳》,完全迴避或遮掩這一關乎事理核心、本質之點──毛、丁勾搭未成奸,因而該《丁玲傳》被稱為“迄今為止最詳實、最全面、最有深度的丁玲傳記”,黃琉認為乃欺世之談。

分析至此,我們可以作個概括評語,結束本文了。

丁玲出生於非富非貴的没落的書香世家,份属小家碧玉,因有文才且沾溉到五四運動的自由、解放精神而成女作家,她肯放棄大城市生活,跑到窮山惡水的陝北蘇區來搞革命,這份情怀是值得贊賞的,她並無犯什麽罪、錯,竟遭屈枉侮辱,受苦受難二十多年,也應該獲得人們的同情,事實上當毛死亡,她獲新生,作為毛的凶狂暴政的受害人,她確實也獲得了廣泛的贊賞及同情,筆者也就是在1980年時侯才得知丁玲其名,並受文化界對她的贊賞、同情感染而看閱了她的多篇小說。但很快,筆者就感覺她根本不值得贊賞,她的成名作《莎菲女士的日記》,文筆談不上好,對時代也談不上有多大意義,她的另一響名作《水》,香港著名作家、《明報》月刋、《百姓》半月刋總編輯胡菊人就直斥為“失敗之作” ➒,她能暴得大名,那純粹是因為馮雪峰、沈從文為救她為免國民黨殺她而胡吹狂吹吹起來的,至於她的獲史達林文學奬的《太陽照在桑乾河上》,明顯是史達林應毛之要求而頒發,它只是捏造事實來圖解中共的階級鬥争理論,因而它只能是一堆垃圾,事實上七十年來沒有幾個人曾卒讀該書;或許在文壇歷練、筆耕時間長了,她能成大才,但很可惜,她被批鬥、流放、囚禁達二十多年,鹹魚翻生時已氣息奄奄、江郎才盡。更可悲的是,筆者如廣大民眾一樣對她也逐漸失去了哀矜同情,原因是她十分明白她之慘遭不幸,罪責在毛,她卻硬要諉罪於周揚等人,她拒絶對革命作反思,非議“傷痕文學”,支持“清除精神污染”等,而且更傾情與極左勢力抱團,捍衛明顯已腐朽破爛的中共革命,拚命要維護毛的淫威,亦即她得免雷峰塔的鎮壓,居然大贊雷峰塔就是好,就是“偉光正”!中國人民應該乖乖地給雷峰塔鎮壓住!

丁玲鹹魚翻生之後已寫不出什麽作品,她做過的唯一好事是在她主政的《中國》雜誌上刊登過一些“朦朧詩”,以示她支持新銳人物,除此之外,她保守、僵化……《炎黃春秋》1993年第7期楊桂欣的文章《我丁玲就是丁玲》,其中一段話頗能顯示出丁玲本色:

……我(黃琉注:指楊桂欣)毫不猶豫地勸她:“這幾年,人們都說你保守、僵化,是一個‘左’派……”不等我說完,她便說:“人家早有一定之規嘛!需要丁玲當右派的時候,就把丁玲打成大右派;現在,他們是解放派,需要我丁玲當‘左’派,我就成了他們所指責的保守呀,僵化呀,隨他們去吧,我丁玲就是丁玲!”

請注意:這段話中的“人們”和 “人家”是完全不同的概念,“人們”是指廣大的社會民眾,丁玲很奸狡地把“人們”轉換為“人家”,抨擊她者頓然變成了一貫的反動派而非“廣大的社會民眾”,“我丁玲”也頓變成了一貫英明正確的中流砥柱了,這是毛澤東創造的很典型的中共語言偽術,丁玲學到家了。史實一清二楚:丁玲自投奔延安一直是革命派,從來不是右派,把她屈枉打成右派是毛作孽,是毛一犬吠影,才有一大群極左“人家”百犬吠聲。

近三十年間海外已沒人去談丁玲了,但大陸則不時有丁玲研究擲出,該等研究中頗有人把丁玲定性為一個左翼的堅定至死的革命作家,筆者覺得這個定性非常精准銳利,但很遺憾,該等研究文對丁玲作出如此定性,卻不願或不敢推論下去,為此它們例必有二大缺失:

其一、定性丁玲為革命作家,必要首先厘清“革命”(專指中共的共產革命,下同)是什麽東西,簡略而言,“革命”出現時的面目是救國救民,為國為民,所以“革命”很吸引人,特別是很吸引純良的年輕人,但 “革命”本身的基因注定,“革命”必定走向集權專制主義,必定要制造出吉拉斯論證指出的“新階級”來奴役压迫人民大眾➓,亦即中共的共產 “革命”有天使面孔、魔鬼心腸,具有兩重性, 1956年前革命很吃香,丁玲於是很吃香,紅得發紫,1956年後革命明顯走向集權專制主義,甚至向皇權專制急劇兌變,丁玲跟不上這個兌變,又碰着毛淫威發作,丁玲於是霉到發臭,毛死後中共要挽救革命,丁玲於是可以鹹魚翻生,至於廣大的社會民眾,因被革命害得太慘,已厭惡革命,所以革命作家丁玲才沒法再香了,她堅定至死仍要做革命作家,實乃堅決與人民為敵,自然要被人民鄙棄。歷史回眸,整個中國共產革命應該像俄國的“十月革命”一樣被定性為一場歷史大反動、大浩劫,丁玲對此毫無認識,她對“新中國”曠古大浩劫中人民深重的苦難,無隻字寫及,她鹹魚翻生晚年所寫的《杜晚香》,被毛粉吹為 “丁玲最有意味的作品。”其實它塑造的杜晚香全心全意為集體,毫無私心雜念,明顯是追趕江青文藝“三突出”之作,亦即欺騙年輕人繼續去做革命寃大頭的偽劣假小說。我們總覧丁玲一生作品,她的“革命作家”其實成色很低很低,原因是她向往革命但根本不懂什麽是革命,什麽是反革命,她也沒有相應的觀察社會的能力及史識,她沒有一篇作品能寫出時代脈動及革命真相,這註定丁玲只能是三流以下作家。

‧丁玲被批鬥的實況圖照。

其二、丁玲投奔革命是真誠的,但各種丁玲研究文大都看不到丁玲投奔革命也是怀有太重私心的:她主要是為自己出人頭地,她必要在革命營壘中做“頭牌”,做人上人,必要厠身 “新階級” 權貴,其次才是為國為民。這里僅挑具典型性的作家徐慶全的研究文來一談,徐把丁玲之遭難、沉淪,稱之為“革命吞噬自己的兒女”,筆者感覺並不准確,首先是:毛並不完全等於“革命”!丁是毛要殘害,並非革命要殘害,共產革命再怎麽可惡,但總不能把毛的私心罪孽也一古腦兒轉扣到“革命”的頭上,因而說革命吞噬丁玲是為毛開脫罪責;其次是:丁玲並非貧苦的工農階級兒女,論基因不能算革命的兒女,她是從其他階級投奔革命的,筆者相信她投奔延安確是怀抱理想,是要革命,為此她才會擲出《三八節有感》,指斥延安的男女不平等,該指斥難道不符事實嗎?為什麽毛一暴怒她立即屈膝認錯?王實味響應她而寫出《野百合花》,炮轟中共之 “衣分三色、食分五等”,指斥中共延安官場 “歌囀玉堂春、舞回金蓮步”,該指斥難道又不符事實?為什麽毛一暴怒她立即反戈一擊,充當屠殺正直義士王實味的幚凶?要准確定性,她投奔革命怀有的私心也太重了,她要很奸巧地享用毛皇帝威而又不主動地“香囊暗解,羅帶輕分”,獻身報恩,這就談不上是革命要吞噬她而是她自己犯賤找死,當毛死了她則仍要享用毛的屍居餘氣,她居然荒唐至極地製造她和毛有“一腿情”的綺雲緋霧,這就可見革命作家丁玲,其實也是卑賤的皇權奴婢,她實在卑賤得令人作嘔,她如此行為給她定性為 “革命兒女”,實在侮辱了那些已被革命吞噬,或被革命噬而不死而成“兩頭真”的英雄人物,如林昭、顾准、李慎之、李銳、楊繼繩、劉賓雁、杜光、戈揚、許潤之等等,筆者認為他們才像 “革命兒女”。

最後再說幾句,筆者作出毛、丁並未有“一腿情”的分析評定,自信應該能够成立,因為依據的是八十年間有關丁玲行狀的絶大部份報道資料,惟世事常無絶對,萬一十年後或百年後竟有毛、丁曾有“一腿情”的鐵證曝出來,怎麽辦?算不算本重審文就報廢成了垃圾?恐怕未見得,筆者認為,倘真有這種奇跡出現,本重審文有某些段落可算寫錯,但本重審文之主調──毛之淫邪惡毒及丁之卑賤,令痰涎上炒作不出浪漫愛情──不但未報廢,相反倒是更扎實,更堅不可摧了。就因此,筆者敢斷言:毛這首《臨江仙·贈丁玲》,明白如火展現的是一個卑鄙無恥的流氓惡棍和一個甘心卑賤的皇權奴婢之勾搭未成奸,硬要從中炒作出無產階級革命英雄和無產階級美女作家的浪漫愛情,只能炒作出淋漓狗血、熏天惡臭。如果將來有誰能證明毛、丁竟已勾搭成奸,那也只能證明毛之淫邪惡毒及丁之卑賤比本文所寫更為可怕,亦即毛、丁勾搭成奸也不可能給《臨江仙·贈丁玲》制造出“凄美浪漫”,總而言之,毛這首詞確實是毛吐出的一口痰涎。

2017年 寫於香港 2024年末首次發表

註釋:

➊丁玲的身世來歷詳情,見徐庆全著《革命吞噬它的儿女——丁玲、陈企霞反党集团案纪实》 P16-22, P204;以及刋於《百年潮》(京)2001年01期《陈明 闻亮:有关丁玲生平的几个问题》文章,另參照了張裕 編撰《中國當代文字獄編年錄【第一卷】囚徒列傳:從王實味到劉曉波》P90-97。

魯迅的《悼丁君》詩如下:“如磐夜氣壓重樓,剪柳春風導九秋。瑤瑟凝塵清怨絕,可憐無女耀高秋。”

➋ 王實味的 “反革命分子”、“托派分子”、“國民黨特務”等 一大堆罪名,毛死後為戴晴、胡耀邦、李維漢、温济泽等人關注,費時十多年才全部推翻、徹底平反,賠償給王實味妻子劉瑩的一萬元慰問金,劉瑩激動痛哭、拒收,轉送給文化機構。詳情見《往事钩沉‧重大冤案实录》55-62頁,該書說1949年後毛聽說王實味被殺曾震怒,厲聲呼叫“還我王實味來!”這是很卑鄙無恥地遮掩毛罪惡的文字,如毛確實曾呼叫“還我王實味來!”則備見毛很會演戲騙世,事實是毛之“震怒呼叫”等同放屁,毛對處決王實味,絶未曾作過絲毫追查、問責,歷史絶無這方面的文書記錄。直至1988年夏天,王實味之死況才由《賀龍傳》編寫組組長劉雁聲去山西省臨汾行署公安處找到,證明王實味是毛的執掌刀把子之心腹康生、李克農授權手下可便宜行事而遭處決的,處決王實味的文書記錄如下:

(據軍史黨史專家余汝信在其《康生年譜》中查證表示,王實味之死責任在李克農,與康生無關,因其時康生另搞其他工作去了。)

另外,溫濟澤查找到中國托派首領之一的王凡西1985年5月在香港發表的《談王實味與王實味問題》一文,文中說明王實味並未參加托派,溫濟澤再次向上寫報告,直至 1991年初,王實味才摘去“托派分子”罪名。詳情見上海名家丁東 文章:《溫濟澤與王實味平反》。

➌ 參見權延赤著《紅墻內外》 第78頁,另可參看劉濟昆著:《毛澤東詩詞全集詳注》第280頁

➍參見《炎黃春秋》1993年第7期 楊桂欣: 《 我丁玲就是丁玲》。其實毛所講這兩段話,絶大部份報道丁玲的文章都寫到。

➎ 舒非文章:《飛蛾撲火,非死不止──瑣憶丁玲》,刋於香港《明報》月刋,該文在互聯網很易查到。

➏ 該段引語出自著名編輯老總、嚴肅政論家金鐘的 文章:《毛情人自白錄》,刋於 香港 《開放雜誌》2011年10月號;另可參看郭金榮著《毛澤東的黃金歲月》 1990年版。

➐ 指斥周揚、田漢等人陰暗、“白衣秀士”王倫式狹隘”等語,出自魯迅,參看《魯迅選集》第四卷273頁文:“答徐懋庸並關於抗日統一戰綫問題”。

關於周揚至死不肯向丁玲道歉,請參看陳徒手著《人有病 天知否:一九四九年后中国文坛纪实》154頁 人民文学出版社。

➑ 沈從文給施蟄存、趙家璧、徐遲等人的信,轉引自 北京青年報 袁洪權文章:《丁玲曾對沈從文《記丁玲》一書非常不滿》,該文上網可輕易找到。

➒ 參看胡菊人著《小說技巧》第93頁。

➓曾任南斯拉夫副總統的吉拉斯所著的《新階級》,雄辯地論證指出共產革命不能消滅階級,只能、及必然地製造出一個由黨官權貴構成的以權力尋租、以權力來剝削壓迫人民的“新階級”,該書曾震撼世界,1961年譯為中文在中國內部發行,迄今未有任何馬列學院、馬列權威敢面對它,更遑論批判它。

|