|

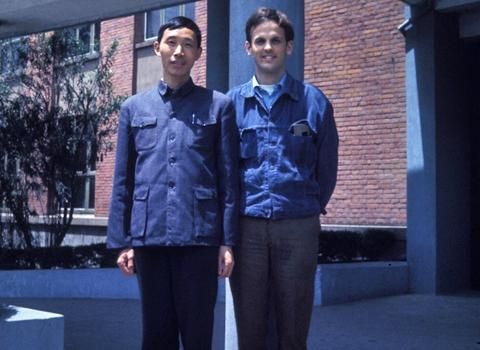

林培瑞(右)和一位复旦大学教授 图片来源: 林培瑞

林培瑞 (Perry Link) 美国之音燕青(译)

我的父亲是一位很激进的左派教授。1930 年代的时候,他就曾带着学生去(前)苏联参观访问,后来,他又崇拜毛泽东。对我来说,除了父亲的影响以外,我本人还是美国国内60年代末、70年代初反对越战学运中的一个积极份子。所有这些,都让我对社会主义中国抱有极大的希望。

*给北京写信*

我第一次尝试着去中国是在1967年的时候;那时我刚刚从大学毕业,住在香港。我给北京发了一封信。几个月以后,我收到了一封热情洋溢的回执;两页纸,读起来,感觉是一个不大懂英语的红卫兵花了好几天的时间在一个破旧的打字机上写出来的。对方在信里解释说,中国人民对我本人并不怀有任何敌意,但是,我的祖国是一个具有侵略性的帝国主义国家,因此,我不能到中华人民共和国访问。在我离开香港之前,我买了四卷毛选,为了把这几本书安全带回“美帝国主义”的领土,我还特意把书的封皮都撕掉了。

*九龙*

与此同时,我在香港找到了在法律上仍然属于中国的一片土地,并决定去那里。这就是九龙城寨。过去,它是清朝的一个边远哨所,六、七十年代的时候,九龙城寨可以说是被国民党、共产党和英国方面统统抛弃的一个角落,布满了杂乱无章的大小胡同,据说是贩毒人士、妓女、犯罪团伙的聚居之地。当时,一些浸礼会教徒(Baptists)在那里办了一所小学,我就自愿报名在这所小学教英文。我知道,这不是社会主义中国的大本营,但是,至少在法律上,它是“中国” 的一部分。

直到1973年的五月,我才真正踏上了社会主义中国的土壤。

*亲历乒乓外交*

1972年四月,中国乒乓球代表团刚刚访问了美国,那是自从1949年以来,美中外交关系的破冰之旅。我那时给中国和美国的代表队做翻译。当时还是激进的学运份子的我,“领导”了美国翻译团队中的另外几个人,一块儿拒绝为中国代表团到白宫会见尼克松做翻译。我想,中国方面可能因为我的这一“表现”,对我印象不错。需要解释的一点是,就在尼克松会见中国乒乓代表团之前一天,尼克松下令轰炸越南城市海防(Haiphong),对我来说,在这种情势下,美中之间在白宫的玫瑰花园若无其事地展开对话,道义上说不过去。

*‘友好人士’之旅*

一年以后,美方的几位翻译提出访问中国的要求,这次,被允许了。四个星期之内,我们去到了广州、上海、苏州、西安、延安、北京和唐山。整个行程,包括住宿、伙食、飞机、火车、游览费,等等加起来,只有550美元,可以说是中方为“友好人士”开的特价。不过,在那次旅途中,我之前对“人民共和国”理想化的看法,开始有了转变。

*‘四害’没有全灭*

当时,我随身携带着一个小型照相机,时而一个人出去散步,为的是了解老百姓的“真实生活面貌”。之前,我在念研究生的时候,曾经读到自从1958 年的扫除“四害”运动之后,苍蝇在中国已经绝迹了。当我在苏州一个白色的石头做的桌子上看到一个苍蝇以后,我马上就把它拍了下来,内心里感觉有所斩获,免不了还有一丝的得意。

*被让座*

在延安,我们四个“老外”登上一辆公交车以后,司机一声大喊“外宾!”四位本来坐着的乘客马上站起来,主动把他们的位子让给我们。我旁边本来坐着的一位老者,也站起来,把他的位子让给我;但是我感觉,他并不是很情愿这么做。我说:“您请坐吧!”但是,他什么话也没说,继续站在那里。我感到很尴尬,也继续站着。

汽车上人很多,甚至有些拥挤,但是,一直到下车,那个位子就那么空着。

*软卧与硬座*

在乘坐火车的时候,我们“老外”都是睡软卧,其他大多数人都是硬座。我当时脑子里社会主义的原则性还很强,我问导游说:“为什么要有软卧呢?除了我们以外,还有谁坐软卧?”导游回答说:“领导。”“为什么领导要睡软卧?”“领导工作繁忙,负担很重,需要软卧。”我当时不明白我问的问题很傻。

这件事,让我脑子里原先那种没有任何阶级的社会主义社会的印象,开始模糊了。后来,整个旅途期间发生的其他几件事,让这种印象更加模糊了。

*伟大领袖的口号择地张贴*

有一次,我们到唐山煤矿去参观。我们一行乘坐电梯到地下的矿井,然后又乘坐地下小火车在隧道里转悠。周围有各种各样的标记,比如“慢行!”“鸣笛!”等等;我注意到,这些标记都是用繁体字写的,而且周围看不到一句革命口号。这跟地面上的情景截然不同。回到地面上以后,我问导游:“地下那些矿工们,他们工作的地方怎么没有毛主席口号呢?”导游不假思索地回答说:“那地方太脏啦!”对我提出要把毛主席口号刷到那么脏的地方这一点,她似乎感到很不快;而我的感受则是:肮脏的煤矿,工人们可以在下面做工,但是却不适合张贴伟大领袖的口号。

谈到导游,在上海的一次经历,让我看到了他们内心深处,其实非常缺乏安全感。

*母亲的纪念品*

我的母亲出生在美国的内布拉斯加州(Nebraska),是一位热爱土地和大自然、十分淳朴、又实在的人。她最爱吃的是麦芽精(wheat germ),褐色是她最爱的颜色。在上海的时候,我在一家小商店里看到一把高粱杆儿做的扫帚,手工、自然,代表了劳动的神圣,我觉得她肯定会喜欢,可能还会挂在墙上当摆饰,于是就买下了。

不过,被随行的导游看到以后,麻烦就来了。他问我:“你买那个干嘛?”

我就把我母亲如何如何跟他讲了一通。

“我给你去换一把好的!”

说着,他就把扫帚从我手里拿走,去到店里,换了另外一把回来。在我看来,他换回来的那把,也好不到哪儿去,但是对他来说,换回来的那把更加完美无缺。扫帚换完了,但是,这件事儿还没完。

在回到旅店的路上,他问我:“你母亲难道不喜欢丝绸么?中国有很多丝绸,中国还有玉雕,有景泰兰,你为什么单单要挑一把扫帚给你母亲,以它来代表中国呢?”

听了他的这一番话,我开始意识到,在导游看来,我为母亲买扫帚带回美国作礼品,是一件对中国“不友好”的举动,这么做,是在说,我和我母亲“看不起中国”。

*内心深处是否尊重劳动人民?*

这件事,让我在心里反复琢磨。这个导游,在他的内心深处,是否真地尊重劳动人民、尊重那些拿扫帚干活的人呢?他更希望我为我母亲买丝绸带回去,是不是因为在他看来,在美国这样一个资本主义社会里,人们更加尊重丝绸、而不是扫帚呢?再或许,他是不是生活在一种谎言里,那就是,人们都假装扫帚比丝绸更加有价值、但是心里并不这么想呢?

在访问中国的那四个星期里,我有几次试着跟普通中国老百姓搭话儿。但是,结果并不像想像的那么简单。常常是围了一圈人,好奇地注视着我们,但是,围观者都不说话。我印象很深的是,一个30左右的男人,和我短暂地对视了一刻。我张口问:“你叫什么?你好吗?”我的问话显然让他浑身上下不自然,他的脸上露出几乎是痛苦的表情。看到这些,我也就不再问了。

*比河马更加稀有*

孩子们有时也会围观我们,很好奇,而且似乎不像大人那么拘谨。只要在街上走上10分钟左右,后面就会吸引一大串儿粉丝。有一天,我觉得特别有意思的是,我们几个“老外”经过北京动物园门口,一群本来拿好票要去看河马和斑马这些稀有动物的孩子,看见我们以后,选择不去看河马,而是出了动物园,一路跟着我们!

*孩子个个都要为人民服务*

说到孩子,在西安的时候,一群孩子围住我们,看上去愿意说话。于是,我就问其中一个男孩儿:“你长大想要做什么?”他口齿异常清楚、自信地说:“我要到最艰苦的地方为人民服务!”

我于是问另外一个孩子:“那你呢?”“我也要到最艰苦的地方去为人民服务!”一模一样的语调,一模一样的回答。

我接着又问了几个孩子,回答也都是一样的。我不认为这是“导游”事先安排好的,但是,不管是事先的训练使然,还是一个孩子看到前面的孩子回答得好,后面就都跟着说一样的,所有的孩子的回答都是一样的,没有任何区别,这一点,给我留下了深刻的印象。

*后记*

1973年以后,多年来,许许多多的事让我意识到,我在1960年代后期和1970年代早期,那时候对毛泽东领导下的“社会主义”的认识,是多么地肤浅,多么地错误。

但是有一点,让我搞不懂的是,那些和我一道、同属60年代左翼青年的那些人里,有一部分,至今还不愿承认自己当年的判断是错的。为什么呢?有什么不好意思、或者说是要感到难堪的吗?

我们当年很幼稚,相信了一些谎言,这都是事实,但是我们并不是谎言的编织者。难道不是那些谎言的编织者应该感到难堪吗?另外,我并不认为多年来我在信仰上有任何的改变。

在60年代后期,我崇拜毛,因为我向往的是和平、自由、公正、真理、包括弱势群体在内、人人机会均等的社会。今天,我憎恶毛以及他的所作所为;为什么?只因为我依然向往和平、自由、公正、真理、包括弱势群体在内、人人机会均等的社会。

注:林培瑞(Perry Link)常年在美国普林斯顿大学(Princeton)东亚系执教,目前是加利福尼亚大学河滨分校(UC Riverside)跨院系校长级教授(Chancellorial Chair for Teaching Across Disciplines)。

本文最初以英文形式发表于香港[信报]网站博客专栏(www.hkej.com),原文链接请见http://www.hkej.com/template/blog/php/blog_details.php?blog_posts_id=62867

[美国之音]将陆续刊登一些原载[信报]网站着名学者、媒体人首次去到中国访问的经历以及这些经历对其人生和视野留下的烙印。一些文章中含有美国之音对作者的访问。

|