功过皆历史 成败非所求:忆戚本禹

陈弘莘

85岁的戚本禹于文革五十周年离世,令人不得不感叹冥冥中命运的安排。他常说自己是“历史人”,那种功过成败都不由自己书写评说的人。五十年前的文革是他命运跌宕的开始,五十年后,当人们反思纪念那一场浩劫的时候,他离世了,而且最终他行使了所剩不多的权力,为自己挑选了终结此生的地方——上海,那是他“梦开始的地方”。在那里,他上学、入党、应招进京、走上顶峰、扔入监狱、被遣回、最终又从上海上路,重新轮回…..

二十年前第一次见戚本禹,特地约在我的一位长辈家中,当时戚先生还在出狱后被监视居住阶段,据说有诸多框禁,包括:不能随意离开上海、定时汇报、不许见媒体、不许写回忆录、不能见境外记者等等,总之,可以活着,但不能随意走动更不许随意说话。

那是深冬二月,他穿了一件质地很好的黑呢大衣,里面是一套同样上好质地的黑西装,带着一副浅咖啡色太阳镜,从始至终没有摘下。

我儿时最特殊的记忆之一,就是家中出出入入的长辈客人们许多出自秦城监狱,他们一个个形体消瘦但精力旺盛,他们见面都兴奋并快活,滔滔不绝…..但戚先生不是。他高大魁梧,即便坐着,也挺直着背,他几乎很少主动引出话题,只在确定对方是与他交流的时候才会坦率说出自己的见解,声调适中没有重复并充满自信。

戚本禹,山东威海人,明朝末年抗倭英雄戚继光的后代。幼时读私塾,毕业于上海南洋模范中学,学生时代加入中共,1950年入中南海,成为中共中央书记处政治秘书室(简称“中秘室”)众多秘书之一。引起毛泽东注意是1957-58年的“二王八司马事件”。(“二王八司马”原发生于唐顺宗永贞年间,王叔文、联合王伾、刘禹锡等推行政治改革仅146天即告失败,后二王死,追随者柳宗元、刘禹锡等八人被贬为边远八州司马,史称“二王八司马”。)

50年代末发生在中秘室的“二王八司马事件”虽然刚刚过去不到六十年,但是因为当年几位相关人物在后来多次政治运动中身份变化起伏,而导致对事件的结论和性质,甚至事件本身都有诸多版本。当事人之一林克的回忆文章曾经不止一次说:“整个事件的经过颇为复杂”,甚至被有的党史研究者称为扑朔迷离。简而言之,就是戚本禹、林克等八名中秘室年轻秘书,在中央直属机关整风运动中向上级反映问题后,被某些上级认定为“反党”,并欲定“右派”,双方以多种方式对抗半年多后,毛泽东公开表态支持林克戚本禹等八位年轻人,以唐朝“二王八司马”故事解救了他们。

毛泽东作为国家主席的全力支持,在当时不仅给了这几位即将被开除党籍流放新疆的年轻人新的政治生命,更给了戚本禹一个父亲般的支撑。作为一个少年丧父、热爱历史的年轻人,从此令他对理想更加充满激情。正因为如此,1968年1月,当戚本禹在周恩来的压力下面临必须被送进监狱之前,毛泽东曾征求他本人意见,“去新疆还是留北京?”,戚说:“这些年,您就像我的父亲一样,您让我去哪里我就去哪里”,“去秦城吧,离北京近点,万一有什么需要,方便些”。毛替他定了秦城,于是,戚本禹“被宣称”“请假检讨”,事实上锒铛入狱。整整十八年后,白发苍苍走出秦城监狱那天,公安部的人告诉他:“你必须换个名字,否则不给你报户口”,于是,从八十年代后期开始三十多年中,中国的图书市场多了一位史学作者,戚文。

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

戚本禹今年四月离世后,媒体关于他的介绍之多远超出他生前所能想象。出狱后他基本生活在社会边缘,远离任何圈子,只在一个相对固定的范围内交往。不想再看冷眼,也不愿给别人带去尴尬,当然更不肯迁就某些人的猎奇心。何况,他心中给自己的定位是一个“被侮辱与被损害”的人。

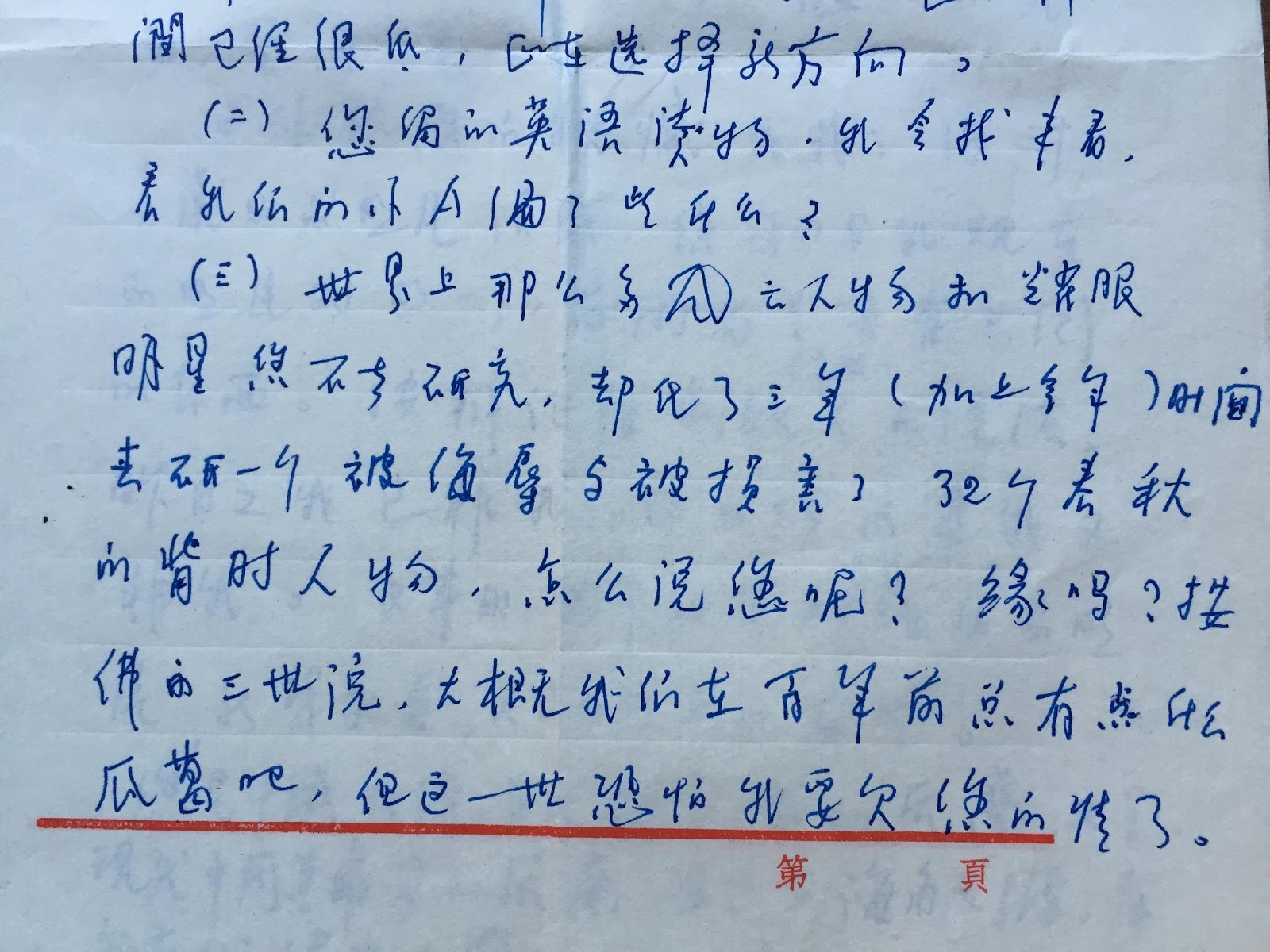

多年前,他在一封信中对我说:

“世界上那么多风云人物和耀眼明星您不去研究,却花了三年(加上今年)时间去研究一个被侮辱与被损害了32个春秋的背时人物,怎么说您呢?…..”

那是我第一次听他自己给自己定位于“被侮辱与被损害的人”,也是第一次明白原来表面淡然、平静诉说过去的他,事实上心中有着巨大的压抑、无奈与愤懑。

之前,我们谈到他那篇著名的《是爱国主义还是卖国主义:评反动电影〈清宫秘史〉》”,据说是射倒刘少奇的最后一剑。他居然也毫无情绪波动的说“被中央政治局改过66稿,包括主席亲自改过1稿,总理改过14稿”。

这篇文章,1983年审判他的时候,曾经作为“反革命煽动罪”和“诬告陷害罪”的重要证据,将打倒刘少奇之主谋从毛、周等等一大群人身上卸下,全部加给了他。至于曾经被毛批示:“戚本禹同志,看过,写得很好。有些小的修改,不知是否妥当,请你和同志们商量处理。”这样的过程,包括接受旨意写这篇文章的起源,对于当年的审判显然毫无意义。也许正因为如此,历史学者丁凯文先生多年前在《文革新星戚本禹的跃升与陨落》一文中就说道:“戚本禹为毛泽东的文革付出了高昂的代价,承担了过重的罪名”。

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

曾经听说一个情节,中南海批斗刘邓陶的时候,戚本禹派人把陶铸夫人曾志拉走,令她搬个板凳坐在一边,没被批斗。问戚先生是否有此事,他说“当然”,“曾志是主席的好朋友呀”。他说:“我何止只是保了曾志,我还保过邓小平,因为主席讲了几次要保; 保过王震,他后来还给我写信表示感谢;保过许世友,他是主席爱将;保过华国锋…..”。

戚本禹在1968年以后,与王力、关锋,一同被称为文革史上著名的“三只小爬虫”,几十年中被蔑视和轻贱,几乎被开除“人籍”,至于曾经帮过谁、保过谁、甚至救过谁,当这一个个“谁”都重新身居高位的时候,事实上又有谁会在乎他今天是谁?

“毛刘文革前的矛盾你知道吗?”

“不知道,当时级别太低,不可能知道。田家英、陈伯达他们有可能”。

“为什么逼田家英连夜搬出中南海呢?”

“其实当时没有要求他连夜搬出。田家英的问题非常复杂,他和主席、江青、陈伯达之间原本已有芥蒂,后来被人利用,将他哥哥抗美援朝后投降台湾还写信拉拢他的事情重新拿出来说事”,

“谁说的呢?”

“那个人活着,这几年还在写文章,先不说了”。

与戚先生谈文革历史,常常如此三言两语,他一般表情不变,漫不经心的样子,但我还是有一次看见了他眼睛亮亮的。那个阶段,我在台湾的一个学术机构找到了文革《大字报汇编(广东地区)》”,其中就有批判戚本禹“想篡夺总理大权,做着黄粱美梦”的大字报,于是兴奋地复印了所有资料给他,我认为这是支撑我的理论:即认为一定要将他踢出局是周恩来的又一个佐证。他其实一直并不认可我这个说法,但是那天,看着他带着老花镜,一页一页仔细读大字报的复印件,那种眼神和专著,我知道,他心中其实像我一样,希望找出他为什么下台的真正原因。尽管外界仿佛早有定论,但我们都明白那些显然都不完全是理由。

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

大约九十年代中期开始,坊间盛传戚本禹文革时从鲁迅博物馆取走了全部书信文稿,并将其中大量珍贵手书占为己有,近年陆续出卖所得超过2000多万。鲁迅之子周海婴自然也听说此事,他十分愤愤不平,因其母亲许广平当年就是得知鲁迅遗稿被戚本禹拿走后,四处奔走、求助、寻找,气急交加,疲惫不堪,最终引发心肌哽塞而去世的。

许先生抗战时期曾出任上海中华女子学校校长,据周海婴回忆:学校经常处于经济拮据状态,甚至最艰难的时候会拖欠教职员工的薪俸半年以上,实在支撑不下去的时候就会去向我的外祖父母借款,每次都得到慷慨相助。 正因为如此,十多年前,我小住北京那段时间,海婴伯伯一家也对我极为关照,不仅常被招呼去吃饭,每当鲁迅故居院子里枣树结枣的时候,定会打电话来叫“快来拿点回去!”。

一天海婴伯伯说:“你去问问戚本禹能否把他拿走的鲁迅手稿还给我们,他挣了钱我们就算了也不要了,或者让他告诉我们卖给谁了也行…..”

口信自然是认认真真带给了戚先生,他说:“你看我像拥有身家两千多万的人吗?”“其实那天去鲁迅博物馆是一整个小组呢,大约7,8个人,我们装了满满5大袋。收齐之后,当天就直接送去康老那儿了,是他要的”,戚先生补充说。几乎凡见过戚先生的人,都会感叹他超强的记忆力,尤其是细节,当他想说一件事时,他通常可以描述得仿佛不久前刚发生的一样。

近年关于那批鲁迅文稿又陆续看到一些相关文字,有人说是康生想在鲁迅文稿中寻找清人墨宝,也有人说康生是为了江青而将这批文字收来,因江青担心其中有关于她三十年代在上海的记录。无论如何,至少终于不再有人认为那几大包鲁迅文稿会随戚本禹被抄家坐牢之后还保存完好地在他身边、随他迁移、被他倒卖。

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

我认识的戚本禹的时候,他已不是“戚大炮”,“变色龙”、“小爬虫”和“走狗”。而只是一个关注社会和政治,思想敏锐的老人,是一个曾经深陷于诸多文革早期历史事件的当事人,有着诸多说不清理不顺的经历。他当然有反思,也肯定有纠结和委屈。

戚本禹从担任《红旗》杂志历史组组长算起,到后来成为“中央文革小组成员”,真正位居中央领导并倾全力冲锋陷阵的时间严格来说是18个月,1966年初到1967年8月,这18个月的权力顶峰,令他受狱18年,同时付出了36岁以后的几乎整个下半生为代价当替罪羊并承受批判。

戚先生走了,虽盖棺却仍不能论定,毕竟他的一生,功过皆为历史,成败亦其非所求。以他自己的一段话作为结束:

“我是怀着在中国建立社会主义理想国的热忱,主动、积极、自觉而且是义无反顾地投身到毛泽东领导的文化大革命中去的,虽然时间只有一年半,但这一年半工作中的一切都有我的责任,谈不上什么’替罪羊’。我在文化大革命中的个人遭遇有偶然性,但在当时历史条件下的文化大革命的发生是必然的,谁也逃脱不了。你明天可以不起床,但太阳仍要升起,这是没办法的事情。我们这个空前巨大的民族群,也只有通过苦难的历程,才能臻于成熟,历史只能对此发一声深深的叹息!”

|