良 师 益 友

——悼念方励之先生

周义澄

良师益友——这个词准确地表达了方励之先生在我心中的位置。2月28日,我与先生还就香港《前哨》杂志上的一篇“抓特务”文章通过电话,话筒中传来的声音依然中气十足;3月间,我们互发过几次电子邮件,讨论中国“知识分子”与幕僚问题。最后一封发于3月27日,我等待先生的回信,等来的却是先生去世的消息。从此我失去了一位相识30多年的品格高尚的老师,一位年长的充满智慧的朋友。阵阵失落感和连绵的惆怅,重重地压在我的心头。

自由思想,关注人类事务

——爱因斯坦式的天体物理学家

初次结识方励之先生是在我1978年作为研究生重返复旦大学之后,那时我选择了一个似乎远离现实政治的专业自然辩证法(科学哲学和科学史)。在中国沉闷乏味的哲学界,自然辩证法可算是一个颇有生气的领域。这不仅是因为其领军人物包括以中共“少壮派”自居的于光远一类,还有不少鼓吹学术自由政治民主的科学思想家如方励之、许良英们聚集其中。许先生主持编译的三卷《爱因斯坦文集》带我进入了一个新的世界。1979年3月,我们一批研究生举办了纪念爱因斯坦100周年诞辰的图片展览,张贴在复旦大学“南京路”上,我发表的关于爱因斯坦哲学思想的第一篇文章也是在许先生影响下完成的。我的硕士学位论文是对科学创造中的直觉(Intuition)的研究,介于哲学、自然科学和思维科学之间。在论文写作过程中,我向国内一些有成就的科学家就直觉问题作了学术调查。方励之先生对调查问卷作了详细的回答,给我很好的启发。多位学者提供的思想材料融入了我的硕士论文。1986年人民出版社出版了我的论著《科学创造与直觉》,方励之等科学家的回答作为附录收在这本书中。

1986年12月中旬,“资产阶级自由化”学潮蓄而待发,中国自然辩证法研究会第二届理事会在北京召开,我作为新当选的理事参加了这次会议。一天晚上在许良英、范岱年先生(两位都是研究会的常务理事)房间里小坐,问及方先生为何未到,许先生告诉我李淑娴刚刚来过,说科大学生想上街游行,方励之为劝阻学生而坐镇学校,不能来京与会。许先生还与其他人谈了关于纪念“反右”30周年的事情。在这次理事会议上,缺席的方励之被高票选为中国自然辩证法研究会副理事长(于光远是理事长)。可见自然辩证法研究会确如胡乔木们所称,是中国哲学界里自由化的“重灾区”。尽管方励之全力劝阻学生,但还是被当局作为“煽动学生上街闹事”的黑手而迅速被开除党籍,撤销科大副校长职务。六四镇压以后,北京市公安局以“反革命宣传煽动罪”通缉方励之,根据中国科协部分在京常委建议。中国自然辩证法研究会于1989年6月27日召开二届三次理事长会议,撤销了方励之的副理事长职务。

八十年代初方励之来复旦大学演讲,风趣的卢鹤绂教授在开场白中对这位当年物理系的高材生“摇身一变”成为天体物理学家表示“大为惊讶”。在我的心目中,方励之是爱因斯坦式的学者:学术领域接近,成就卓著(1985年方先生获得国际广义相对论和引力理论论文一等奖是这一领域中的最高奖),思想自由开阔,关注社会事务,富于哲学思考。在1981年主编的美国物理学家惠勒(Wheeler)的访华演讲集《物理学与质扑性》中,先生把《封神演义》中姜子牙手中挥舞的“无”字旗与“质朴性原理”的科学哲学观串联了起来,我深受震动。方先生“大逆不道”,从来不承认马列主义哲学对自然科学(包括物理学在内)研究的“指导作用”,还要千方百计证明哲学没有指导作用。方先生反对的,正是自然辩证法研究会中另外一批人比如何祚庥等热衷倡导的。天体物理学探讨宇宙起源,空间时间,有限无限,稍懂哲学皮毛者都会就此发表意见,于是在各种研讨会上,常常可以见到双方持不同政见人士针锋相对,剑拔弩张,点名道姓讥讽理论权威(如胡乔木),旁敲直击质疑领袖著作(如列宁的《唯物主义和经验批判主义》),风景很是好看。加上期间于光远、钱学森各领一头的关于耳朵听字特异功能的论战,使得我们这些当时“唯恐天下不乱”的年轻人乐在其中。

1987年夏天,我在北京准备参加在莫斯科举行的第八届国际逻辑学科学哲学方法论会议,一日下午来到中关村许良英先生住处请益,坐下不久,方励之突然“驾到”,此时他已经被调到北京天文台当研究员。他一脸诙谐,说他家现在拥有24小时的警卫保护,此时趁他们“午休期间”溜出来,到许先生家透透气。于是,客厅里漾荡着阵阵笑声。

方励之的聪明和新华社的卑劣:

中国宪法中没有“四项基本原则”

经过中美双方交涉,在美国驻华大使馆居住一年之久的方励之夫妇于1990年6月25日被容许离开中国。根据中国官方的要求,方励之发表了一份既非认罪也非认错的书面陈述。陈述的第一条便是“我反对载诸中国宪法序言中的四项基本原则……”。新华社则在有关电讯中则说方励之夫妇“承认他们反对四项基本原则,违反了中华人民共和国宪法”。新华社在此重复了中国官方长期散布的谎言:邓小平提出的坚持四项基本原则或“四个坚持”被写入了中国宪法。据此推论,凡反对四个坚持者,即“违宪”、“犯法”。官方的谎言糊弄了善良的中国老百姓,连得当时海外老牌民运组织中国民主团结联盟(民联)也信以为真,在章程中宣布要“取消中华人民共和国宪法中的四个坚持”。

新华社是卑劣的,它篡改了方励之陈述的原意,把“违反中华人民共和国宪法”的罪名强加给方励之;方励之是聪明的,没有承认违反宪法,点明自己反对的四个坚持仅包含在宪法序言之中。1990年6月30日我在美国《世界日报》发表了“大陆中国宪法中没有四个坚持”一文,评论了方励之声明及新华社电讯。我指出,中共官方称“四个坚持”被载入中国宪法的主要依据是宪法序言第七段中这样的一句话:“中国各族人民将继续在中国共产党的领导下,在马克思列宁主义、毛泽东思想的指引下,坚持人民民主专政,坚持社会主义道路,不断完善社会主义的各项制度,发展社会主义民主,健全社会主义法制,艰苦奋斗,逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化,把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。”我的结论便是:1,在现行中华人民共和国宪法中根本没有“坚持四项基本原则”或者“四个坚持”的字样或条文;2,宪法序言中与“坚持”有关的那些文字,其内容也并非“四项基本原则”此类说法所能涵盖——后面还有“完善制度”、“发展民主”,“健全法制”的内容(可称“七项基本原则”);3,宪法序言并非宪法实体条文,是否具有法律约束力,在法学理论和实践上尚有争议;4,从行文的期望式语句来看,这些文字也不可能具有法律约束力。因此,新华社的做法完全错误,所公布的方励之的陈述也有不妥。

之后我将文章交给方先生看,先生也将陈述的英文原本复印件寄给了我。可惜的是,这个话题我们再也没有讨论过,我至今不知道先生后来怎样看待他精心推敲的这个陈述的第一句话。

建立事业,关注人类事务:

海外中国民主运动的超级个体户

方先生夫妇来到英国剑桥大学落脚,我们也恢复了联系。1990年8月15日,严家其、万润南、陈一谘、管惟炎在剑桥会见方励之,商讨民运大事,海外华文媒体称之为“五位民运要员”的“历史性会晤”,是海外民运的“高峰会议”。我在8月27日的《世界日报》上撰文,指出“高峰会议”提法不妥,真正的民运高峰会议理应有海外主要民运组织“民联”、“民阵”、“自民党”以及“学自联”和其他工运组织的负责人参加,也可以包括具有各种代表性的民运个体户,如方励之、柴玲等。我给方先生寄去了文章复印件和其他剪报资料。此年9月26日方先生在给我的回信中提出,目前海外民运(不能叫“中国民运”)缺乏的不是开会(无论“高峰”还是“中峰”),而是不大清楚如何有效地影响大陆。在之后的电话中,我根据对海外民运组织的粗浅了解,给方老师提出的一个郑重建议就是不要参加任何海外民运组织。不知道这是不是一个“馊主意”。方先生来到美国以后,一直没有参加任何民运组织,除了在“中国人权”担任共同主席多年外,在美国物理学会中也参加了与人权事务有关的“国际科学家自由委员会”的工作。对待海外中国流亡政治运动,他积极而低调,多年来始终没有离开过海外民运的主流。在民运组织内斗分裂时期,他对我说“谁做事情支持谁”。《中国之春》、《北京之春》分家,他在两边都担任编辑顾问。与另外一些有意无意地被卷入派别内斗之风口浪尖的头面人物相比较,先生的这种超然公允态度避开了无谓的内耗,对整个海外民运的发展是有益的。

1993年华盛顿会议之后不久,方励之出席了在肯塔基举行的学自联第五次代表大会,向留学生提出了两点希望:第一是建立自己的事业,第二是关心中国,关心世界,关心人权这个世界性的问题,首先是中国的人权问题(亚衣:《流亡者访谈录》241-249页,香港夏菲尔出版公司,2005年)。方先生身体力行,他在亚利桑那大学物理系担任正教授,开课带研究生,从事专业研究,1995年我采访先生的那年,他和合作者就发表了6篇天体物理学论文。先生在多个国际学术机构中担任职务,同时始终关注世界和中国的人权问题。方先生还是《北京之春》编辑顾问中的积极份子,不仅经常为杂志提供自己的文章(我经手发表的就有20多篇),还转达了国内作者许多难以出境的文稿。当年关于刘刚在监狱中受酷刑抗争的消息以及许良英先生最初在《北京之春》发表的一些文章都是方先生转来的。去年11月,方先生还在《纽约书评》上发表了对傅高义(EzraVogel)所著《邓小平与中国的转型》的书评,对西方“中国通”的媚共意见提出了批评。

最后一个电话:

在海外识别过好多中共特务

今年2月号的《前哨》杂志刊登了刘达文先生的文章“中共设局陷害陈子明王军涛”,其中指名道姓揪出了一个“潜伏民运十几年”的职业学生特务,此人的奇特行径我以往也知道一些,使我惊讶的是,海外民运几十年来抓特务运动没有间断,却从未抓到一个证据确实的特务,今天怎么就给《前哨》抓住了呢?仔细一看,文章引用的是他人提供的说辞,似乎不能以此定罪。文章还提到了方励之夫妇,说此人“最近几年定居美国阿利桑那州的凤凰城,与方励之夫妇同在一个城市,经常登门拜访方励之夫妇。”

2月28日,我与方励之先生的最后一次电话,说的就是这个特务案件。方先生不知道此人的真实姓名,但对他的笔名很熟悉(我听到李淑娴老师也在电话那一头重复这个人的笔名)。方先生说此人肯定是特务,一看就知道,“这是几十年的经验练成的”。先生还告诉我多年来“在海外识别过好多中共特务”。有一次见到一位中通社的女记者,先生就对她说“你是国安部的”,女士悄然身退。对《前哨》文章引用的说法先生则作了两点纠正:方先生住在图桑(Tucson),与那人不在同一城市,相距100多哩;这个“学生特务”祇去过方家一次,并非“经常登门拜访”。

最后一通邮件:

关于独立知识份子和幕僚

3月初,我将拙作《前共产党员的幕僚情结》一文电邮给先生,其中提到了知识份子问题。先生回信:“‘中国需要远离权贵的独立知识份子群体’,当然很对。要实现这一点,首先是要有‘知识份子’。中国有知识份子群体吗?根本没有。西方自但丁以降,创造了数百年的灿烂文化,哲学、文学、科学、艺术……它的载体就是知识份子群体。有了知识份子群体,才谈得上独立于权贵的知识份子群体。中国的‘知识份子群体’是什么的载体?中国根本没有知识份子群体,何谈独立于……的知识份子群体?”

最后三个字是他的习惯用语:“供批判”。

我并不完全赞同先生的意见,回信说:“你提出了一个非常有意义的问题,值得仔细探究。我也曾经想过,近代中国以来哪些个体可以称之为知识份子以及有没有知识份子群体。这涉及到‘知识份子’的界定和对中国近现代文化知识创造的评价。”

先生立即回信,他的电脑直接用中文写不方便,这回用的是英文:“至少,类似于你的文章中提到的那种人(指中共的幕僚人物),似乎不是任何知识份子定义上的知识份子(…is

seemingly not intellectual within any definitions of

intellectual)。我马上回邮表示完全同意。

先生意犹未尽,3月10日又来一信,且附有一篇考古文章。说:“我对‘幕僚’这类人很熟悉,因我外祖父即典型一个。这类人过去很多,现在也相当多。在我的分类里,他们都不能算是知识份子,因其职业不是知识和文化的传承与创造,他们是刀笔吏,绍兴师爷。以下所附一文就是关于我的外祖父的。”文章题目为“台湾乙未民主独立建国和先外祖逸事考”。

方先生兴趣广泛,揭示宇宙生成演化的“宇宙考古学”是其主业,家族史考古为业余。业余作品也达到了出版水平。我细心读完他对外祖父的考古文字,3月27日给他写了一封长信,继续讨论知识份子问题。因为我曾经说过知识份子是人类知识产品的创造者和加工者,和先生信中“知识和文化的传承与创造”的说法接近。于是我将1988年发表在《复旦学报》上的“清文化与知识份子”一文邮给先生。当时我在文章中提出党政官员不宜列入知识份子范畴,时隔20多年,现在那些附庸风雅并用各种手段弄到硕士、博士学位证书和在大学充当兼职教授的官员,依然不是知识份子。我还说,幕僚是不是知识份子是一回事,但是作为一种职业(赖以生活的Job),当幕僚无可厚非,不应受到歧视。

我是多么希望听到先生对我的这些意见的评论。可惜,这封信发得太晚,永远收不到回信了。

两天前我与许良英先生通电话,共同悼念失去的朋友。许先生说方励之小他十四岁,很聪明;我说方先生大我十岁,是智者。好朋友离开了这个世界,我们都觉得痛惜。我生遐想,依照爱因斯坦创立狭义相对论时候的追光思想试验,与方先生还可能在某个星球重新相聚,可是物理学常识告知光速最大且不变。在茫茫宇宙的演化中,一个以宇宙为研究对象的微小宇宙永远消失了。从此再也没有人会同我在电话中讨论中学时代组装超外差式电子管收音机的乐趣,没有人会与我讨论黑暗的时间尺度。先生寄来的关于暗物质的论文静静地躺在我的文件夹中,我看不懂了;我再也不会收到大小宇宙考古的有趣文字。物件的失落是暂时的,师友的失落是永远的。世界就是一个让各式人等匆忙上下的舞台,那里不会再有第二个方励之。

(2012年4月10日)

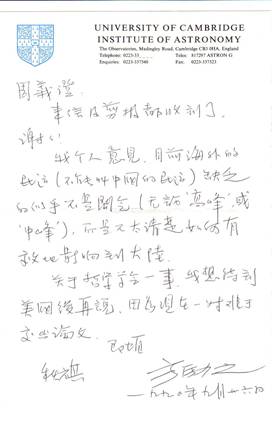

方励之1990年9月26日从英国写给作者的信

1991年1月14日刚到美国的方励之与作者在纽约科学院

方励之、刘宾雁、王若望相聚在1993年华盛顿会议上(作者摄)

方励之、李淑娴夫妇与作者在1993年华盛顿会议上

1995年3月方励之在纽约接受作者采访

方励志、刘宾雁、王若望1995年2月相聚于《北京之春》(作者摄)

1996年12月方励之给时任《北京之春》编辑的作者的信

1995年方励之、戈扬、于浩成在一次座谈会上(作者摄)

(原载香港《前哨》) |