|

卓越的科学思想家和当代民主先锋

——悼念许良英先生

周义澄

去年方励之先生逝世以后与许良英先生通过一次电话。结束通话时我请先生多多保重,希望自己能够早日再到北京,到中关村那个高楼上去拜望老师和师母。许先生知道我被中国领事馆拒绝入境签证的故事,安慰我说有机会的。我多次自问这个愿望是不是一个白日梦,先生去世的消息传来,这个心愿便真的成为不可实现的梦想了。

我一直认为,许良英、方励之二位先生是中国鲜有的爱因斯坦一般的科学思想家,又都是当代民主人权事业的先锋。三十多年来,许先生是我最初学术研究的引路人,是我硕士论文重要的思想启发者,是我博士论文的评阅老师,后来又成了中国民主自由事业中的前辈同道。许先生是我生命历程中的一盏明灯。

师生情谊始于纪念爱因斯坦

许先生一生研究爱因斯坦,呕心沥血十余年主持编译的《爱因斯坦文集》三卷本,在上一世纪70至80年代,给中国万千大学生、研究生带来了划时代的影响。这套文集也成了我与先生认识的媒介。1979年3月,正值爱因斯坦诞生100周年,我们复旦大学哲学系首届自然辩证法专业研究生准备在校内举办爱因斯坦的照片展览,以与北京的纪念活动相呼应。我们的导师陈珪如教授发话称好,哲学系领导拨出经费,自然辩证法教研室老师大力支持,我的老娘家新闻系也将摄影教研室的全套暗房设备提供我随时使用。我写信与许先生联络,先生非常高兴,给我寄来了一些照片,包括在他和赵中立编译的《纪念爱因斯坦译文集》中刊用的照片。我也将自己在其他中外书刊上收集翻摄到的爱因斯坦的照片寄了一套给许先生。3月14日前后,我们在复旦大学“南京路”展出了爱因斯坦生平的数十幅照片,全面介绍和高度评价了这位人类历史上的巨星、伟大的科学家和思想家,“大字报”栏前人头攒动,校园里激起了小小的浪花。

文化大革命期间中国掌权者的宣传机构对爱因斯坦展开了历时多年的大批判,政治上谩骂爱因斯坦是美帝侵略野心的辩护士,哲学和科学上攻击相对论是反动黑旗。在这场批判运动中,上海是重要基地,以复旦大学为中心的上海理科革命大批判写作组(笔名“李柯”)及《学习与批判》、《自然辩证法》杂志充当了急先锋,他们还窃用了许先生的编译资料。对此先生一直耿耿于怀,后来他对我说,在复旦举办爱因斯坦的纪念活动具有特别的意义。之后先生又担任了由科学院自然科学史研究所和复旦大学物理系联合招生的物理学史专业(设在复旦物理系)硕士研究生的导师,他在复旦的研究生屈儆诚的硕士论文,就是关于文革中批判爱因斯坦的历史研究。

爱因斯坦哲学思想的争议

许先生为爱因斯坦在中国的不公平遭遇拨乱反正,更重要的是把科学家的卓越思想和价值观广为传播。我读文集,常被爱因斯坦深邃的思想和高尚的品格深深吸引。爱因斯坦对学术自由(发表自由)的张扬,对民主制度的追求,对社会主义的评论以及对计划经济“可能伴随着对个人的完全奴役”,和“防止行政人员变成权力无限和傲慢自负”的警告,简直振聋发聩。

刚从文化革命中解放出来的中国学术界在政治上为爱因斯坦平反尚显大度,在哲学思想的评价上则小心翼翼。许先生在他的论文《爱因斯坦的哲学思想和社会政治见解》中大胆地为爱因斯坦摘去了唯心主义、马赫主义的帽子,认为其主导的哲学思想是自然科学唯物论同斯宾诺莎的唯理论的结合,即唯理论的唯物论。同时又延续以往的评论说爱因斯坦不懂辩证法,“祇能用形而上学的方法在对立的两极之间无可奈何地摇摆”(《纪念爱因斯坦译文集》,上海科学技术出版社,1979年,第372-377页)。平心而论,在中国当时的历史条件下,许先生把爱因斯坦拉到唯物主义的队伍中来已经很不容易。不过我思索的却是:伟大的科学成就不会来自平庸的哲学思想。爱因斯坦在创建狭义相对论和广义相对论的过程中深刻的批判态度,思想实验中高度的洞察力和探索精神,显示了出色的思维方式。他的科学思想包含了丰富的辩证法资源。依据《爱因斯坦文集》(那时第三卷尚未出版)和国外的一些书刊资料,包括前苏联学术界关于爱因斯坦的研究成果,在纪念爱因斯坦的图片展览之后,我着手写作了研究生时期的第一篇专业论文:“试论爱因斯坦的辩证法”,提出 “爱因斯坦在他的科学研究领域之中,在他的专业范围里,确实有辩证唯物主义,有自然辩证法”。我将文章寄给许老师请求指正。老师回信称文章说理清楚,但是,“爱因斯坦有自然辩证法”这个结论他不同意,希望我仔细斟酌。先生还决定将我的文章交给他的研究生们传阅。

我的论文还涉及到爱因斯坦的另一桩公案。1924年,爱德华?伯恩斯坦把藏匿多年的恩格斯《自然辩证法》手稿交给爱因斯坦,请他就书稿可否出版发表意见。爱因斯坦的意见是:“不论从当代物理学的观点来看,还是从物理学史方面来说,这部手稿的内容都没有特殊的趣味。”(《爱因斯坦文集》第一卷,商务印书馆,1977年,第202-203页)文化革命大批判曾经以此指控爱因斯坦“蔑视辩证法”,并以恩格斯“蔑视辩证法是不能不受到惩罚的”断语宣判爱因斯坦没有逃脱历史的惩罚。文集编译者在脚注中则严肃批评爱因斯坦的“无知”和“偏见”,为反共份子攻击马克思主义提供材料。许先生在后来的文章中也依然表示爱因斯坦对恩格斯手稿的伟大价值采取“轻率的否定态度”“令人惋惜”(《爱因斯坦的哲学思想和社会政治见解》)。我在论文中提到了苏联科学院院士凯德洛夫的研究结果:伯恩斯坦祇给爱因斯坦看了恩格斯关于物理学方面的文章,没有让他读到全部手稿,这是爱因斯坦没有做出准确评判的一个原因。而我为爱因斯坦所作的辩解是,他的评价主要是从物理学和物理学史方面说的,并没有否定作为一本书,作为一个学说和一种哲学的“自然辩证法”。我自知这种辩解有点苍白无力。但是我接着说,爱因斯坦不是处在无产阶级专政的社会主义国家里,也没有承认马克思主义是指导思想的理论基础,不必把他对《自然辩证法》的态度看得那么大逆不道,充其量祇是一个非无产阶级自然科学家对马克思主义著作发表了一些评价不高的意见而已(周义澄:“试论爱因斯坦的辩证法”,《大学生》杂志,复旦大学出版,1979年第2期)。许先生觉得这样的说法可以接受,但恩格斯著作的价值不可低估。

《爱因斯坦文集》主体完稿于文化革命之中,编译者的某些政治表态可以理解。还应当承认,即使在文革结束之后的社会环境下,无论是许先生还是我本人,思考和表达的基本框架还是传统的唯心—唯物,形而上学—辩证法僵硬的两分法;而且总要把列宁或恩格斯的话抬出来作论据。作为一个早年参加“革命”的老共产党员,如许先生的门生仲维光所说,那时候的许良英可谓是“马克思主义意识形态的自觉捍卫者”(仲维光:“八十年代中国大陆知识份子研究”,1991年)。先生自己也说,凡是他认为损害马克思主义声誉和违背马克思主义原理的东西,都无法容忍。在多年后的文论中,直到1996年发表的《爱因斯坦评传》,先生对爱因斯坦哲学思想的总体评价没有改变,但是完全取消了对爱因斯坦“不懂辩证法”的批评。在新版《爱因斯坦文集》中也删除了对爱因斯坦关于恩格斯《自然辩证法》态度的指责,删除了对现代宇宙学研究的否定。经历了清除精神污染和反资产阶级自由化运动的许先生专门写文章做了自我批评,承认文集中的错误是“反科学的时代污染”,是对爱因斯坦的亵渎。先生说,迷信是真理的大敌,必须用科学和民主来破除;破除由忠诚所支持的迷信,是一个漫长而痛苦的过程(“《爱因斯坦文集》中为什么会有这些错误”,1988年8月28日《科技日报》)。先生自省精神之深刻可见一斑。

研究生初期真是一个值得回首的开放年代,在党委书记夏征农和校长苏步青的支持下,民办《大学生》杂志由复旦大学学生会和研究生会编辑出版,我担任编委,关于爱因斯坦的论文发表在《大学生》杂志的“学术与研究”栏目中。许先生曾经在信中对这个杂志大加鼓励,说:“《大学生》编得很活泼,可以帮助青年同志活跃思想,开阔眼界,青年同学们的确需要有自己的思想园地。”

科学直觉研究的学术请教

1980年我去北京,为硕士学位论文作学术调查,拜访了许良英先生,记得先生当时住在一个宾馆里。我选择的论文题目是直觉在科学创造中的地位和作用。在爱因斯坦的一生中,关于科学直觉的谈话和文字很多。说起Intuition,许先生非常熟悉,觉得这个选题有新意,但也有难度,有风险,因为直觉在传统哲学中往往是和唯心主义、神秘主义联系在一起的。我还专门与先生讨论了1952年5月爱因斯坦在给好友索洛文的信中提出的思维与经验的关系图式。虽然这是第一次见面,可是我有一种特别的亲切感,有人说许先生很凶,其实他见到人总是笑眯眯的。我好奇地了解了先生以往经历中的一些细节。先生也关切地问了我的大学背景。他认为新闻系本科出身可能在思考和文字表达上功夫比较好,但是与来自物理系、数学系的理科毕业生比较,要研究科学哲学,在实证科学基础上明显有短处。要设法寻找至少一门学科的专业依托。先生的忠告,我铭记一生。我决定在认知心理学上多下苦功。

北京访问归来遇到新闻系董荣华老师,他是我大学时代的班主任,此时正主管校刊。听我介绍了许良英的跌宕经历,董老师命我马上写一篇人物通讯,登在《复旦校刊》上。于是这位物理大师王淦昌的高足,早年投身革命的老共产党员,发配到浙江老家当农民的右派份子,三卷本《爱因斯坦文集》的编译者——许良英传奇般的人生一时成了复旦校园少男少女们谈论的话题。我把《复旦校刊》给许先生寄去,并对文章发表前未及送先生过目表示抱歉。许先生不高兴了,说他不喜欢“吹捧”文章,中国的吹捧文章太多。我对先生的谦逊心怀敬意,但是并不赞同这个意见。我以为中国多的是对权贵的吹捧,缺的是对社会底层仁人义士的颂扬,尤其是像许先生那样被打入另册的右派份子,从来得不到社会公正的评论。现在一想起自己撰写了中国大地上第一篇介绍许良英先生的文章——还不免有几分骄傲。

在中国自然辩证法研究会会议上

1986年12月中旬,中国自然辩证法研究会第二届理事会在北京召开,于光远当选为理事长,为劝阻学生上街坐镇科大因而不能来京的方励之被选为副理事长,许先生是常务理事,我作为小字辈被选为新科理事。研究会的工作人员私下告诉我,许良英和另一位老同志极力推荐我为新一届理事候选人。我将感激之情放在心底:先生还是我的博士论文的评阅人之一,我的导师胡曲园教授对我说过,许先生是在北京的评阅人中最早将评审意见寄来的一位,而且评语写得很好。会议期间,我将刚刚出版的《科学创造与直觉》一书送给许先生,在这本书的后记中,我对许先生的帮助表示了感谢。

在一次分组会议上我作了一个发言,建议中央主管理论的领导(我点名胡乔木同志)通读已经出齐的《马克思恩格斯全集》50卷。我说通读马恩全集是我们这些研究生的基本功,文革之后出版的第40至50卷包含有马恩极其丰富的理论精华。而胡乔木关于人道主义和异化的那个小册子,尽管引用了20多条马恩语录,但看得出作者似乎没有好好读过全集的后11卷(我假定胡乔木在文革结束前像许良英那样已经通读过前39卷)。比如对东西方马克思主义学者都很重视的《1844年经济学哲学手稿》,胡的小册子似乎不屑一顾。当然领导同志日理万机,国家大事十分繁忙,600万字没有几个月是读不下来的,但是,不读好马恩的书,要做好理论领导恐怕有困难。根据我的接触,像薛德震(人民出版社社长兼总编辑)、王若水(《人民日报》副总编辑)这些前辈对马恩著作都很熟悉。我刚说完,许先生马上开口:“我完全同意周义澄同志的发言”。

会议期间,许先生还问起我三年前的桂林会议事件,因为他也听说与会的北京某教授向邓办(究竟是邓力群办公室还是邓小平办公室一直没搞清楚)密报了复旦大学几位研究生的出格言论,先生对“老师出卖学生”特别气愤。1983年6月, 复旦大学哲学系和其他几个单位在广西桂林举办了“现代自然科学与马克思主义认识论”讨论会。复旦哲学系的六名博士、硕士研究生在会上作了“关于认识论的几点意见”的联合发言,提出要重视现代认知科学的新成就,包括瑞士著名心理学家皮亚杰(Jean Piaget)的发生认识论,重视当代自然科学提出的认识论问题以及真理的多元性等等。我们游山玩水回到学校之后不久,党委就找我们,要我们谈认识,作检讨。10月邓小平提出“思想战线不能搞精神污染”,校内风声鹤唳,说桂林会议事件已被列为上海清除污染的重点。小道消息还说这些研究生可能无法毕业;而我当时已经是教师身份(1981年硕士研究生毕业后留校任教,后为在职博士研究生),处分可能更严重。好在时任上海市委书记的原校党委书记夏征农历来开明,主管此事的党委办公室主任盛善珠女士菩萨心肠,哲学系领导息事宁人,主要是后来全国政治大天气多云转晴,我们才逃过一劫。事件全部经过,我对先生如实相告。至于那位教授是否密报,无从查起。我告诉先生,在1984年8月哈尔滨召开的全国首届苏联自然科学哲学学术讨论会上,龚育之(中共中央文献研究室副主任,中国自然辩证法研究会秘书长)向李继宗老师(复旦大学哲学系副主任,桂林会议的筹备者和参加者)详细了解了桂林会议的整个过程。许先生关怀年轻学生,如同他的孩子一般,事隔多年,他还将这件事情放在心里,想起这些,我们这些后辈无任感激。

皮亚杰与爱因斯坦学术交往的疑问

1987年夏天,我到北京准备参加在莫斯科举行的第八届国际逻辑学科学哲学方法论会议,一日下午来到中关村先生住处,提出了长期存放在心中的一个疑问,那就是爱因斯坦与认知心理学大师皮亚杰之间的学术交往。皮亚杰对现代心理学做出了卓越的贡献,中国最早介绍皮亚杰“发生认识论”的是华东师范大学心理系主任左任侠教授,他是我硕士论文答辩委员会的主任。皮亚杰与爱因斯坦这两位科学大家一生中有两次重要交往。1928年他们在一个会议上相遇,爱因斯坦向皮亚杰建议从心理学的角度研究儿童关于时间、速度的知觉及概念的形成,尤其是同时性概念如何形成。这是爱因斯坦长期思考的问题。在经典力学中,时间是一个比较直接初级的概念,速度由时间来定义;而在相对论中,时间和速度相互定义,速度用时间、空间去说明,时间又靠速度来度量,不存在哪个概念更基础;速度又影响时空(尺短钟慢),概念上有困惑。皮亚杰接受爱因斯坦的建议,研究儿童的时间、运动、速度以及空间概念的形成达20年之久。皮亚杰的研究表明,最原始的直觉是追越的、快慢的直觉,而后是不同物体同时性的直觉,最后有速度的直觉,这就从心理学上支持了相对论的理论基础。1955年爱因斯坦逝世前不久,皮亚杰在普林斯顿高级研究所住了三个月,应爱因斯坦要求介绍了儿童各种守恒概念形成的实验结果。爱因斯坦因此感叹,心理学比物理学困难得多。这两个重大事件,我在《科学创造与直觉》一书中已有说明,资料来源是皮亚杰认知心理学论著的一些中译本。可是《爱因斯坦文集》似乎遗缺了对两位大师重要交往的介绍,在爱因斯坦生平活动年表中也没有明确记载。年表中提到了1928年爱因斯坦去瑞士达伏斯(Davos)疗养并讲学,文集也刊登了爱因斯坦当时所作的演讲稿“物理学的基本概念及其最近的变化”,其中有现代场论对传统的时间、空间和物质概念的动摇,流行的因果性理论不能解释物理学中出现的物质新特性等说法,可以说这从侧面印证了两人的第一次交往(当时皮亚杰在瑞士日内瓦教书研究)。我向先生提出了这个疑问,先生说要查对有关原始文献。

我们的话题为那天方励之突破“警卫保护”光临许宅而打断。之后一直没有机会再向先生请教。

《北京之春》的重要作者,中国当代民主事业的先锋

1989年之后,生活的波涛将我推到大洋彼岸,我在美国担任《中国之春》、《北京之春》杂志的编辑。从对共产党的迷信中彻底解脱出来的许先生,此时也以更加鲜明的姿态出现在中国民间政治舞台上。我与先生的关系,演变成为海外民主运动刊物的编辑与作者的关系,真是历史的有趣安排。

多年失却联系的许先生起初不知道我在《北京之春》,其文章大多交给他最信任的方励之转发。1995年2月号《北京之春》刊出的“爱因斯坦的民主人权思想”一文,就是方先生转来的许良英为美国科学协进会准备的发言稿。1996年11月,我又收到方先生的信,其中附有许先生的最新文章“为王丹辩护”,许先生说“交适当刊物发表”,方先生就把文章送到了我这里。那年10月王丹被以“阴谋颠覆政府罪”判刑11年,许良英拍案而起,对中共当局施加的莫须有罪名严加批驳。先生说自己被青年善良纯真的心感动得老泪纵横,我读着文章也感叹万分。我拨通了先生的电话,告诉他我在《北京之春》担任编辑,亚衣是我的笔名,正在处理先生为王丹辩护的大作。先生马上说,你是新闻系毕业的嘛,这是你的本行。老先生的记忆力叫我佩服。这些年来先生在《北京之春》上发表的文章有十多篇,其中“关于反右运动的片段回忆和思考”(1997年)、“中国物理学家的社会责任感”(1998)、“六四真相掩盖核心真相”(2003年)、“爱因斯坦奇迹年探源”(2005年)、“当代中国大灾难的开端”(2007年)等,在海外民主运动中都发生了积极的影响。

许先生年事日高,对民主事业的热情不减。我曾经和朋友说,许良英简直成了一个社会活动家。早在1986年,许良英领头发起召开“反右运动历史学术讨论会”;1988年参与北大“草地沙龙”演讲;1989年1月方励之发表致邓小平的公开信, 2月许良英发起要求政治体制改革的42人联名信;1994年3月联络天门母亲丁子霖等发表了《为改善我国人权状况呼吁》,刊登在《纽约时报》上;1995年4月又起草《迎接联合国宽容年,呼唤实现国内宽容》的呼吁书,在海内外引起很大反响。许先生因此获得了1995年美国纽约科学院的海因茨?佩格尔斯(Heinz R Pagels)科学家人权奖和2008年美国物理学会向“为人权作出杰出贡献的科学家”颁发的安德烈?萨哈洛夫(Андрeй Д Сахаров)奖。可以说,许先生早期在文章中极力推崇的爱因斯坦的社会责任感,晚年成了他为建立中国民主政治的实践内容,《北京之春》杂志忠实地记录了先生的活动足迹。

2005年6月初在香港,我在老朋友朱杏清的办公室给许先生打电话,告诉他香港夏菲尔公司出版了我的《流亡者访谈录》,想寄一本给他,不知是否能够收到。先生要我将寄信人和收信人均用英文书写,说这样比较容易收到。我问先生电话是否安全,先生说24小时被监听。我说那你的这个办法不是让他们知道了?于是我在话筒里大声说,监听电话的女士先生们,你们辛苦了,我是许良英先生的学生,现在有一本书要寄给老师,请你们帮忙送到,不要中途拦截,如果你们要看,我可以再送一本给你们,谢谢。许先生听完哈哈大笑,说这样更加收不到了。果然先生一直没有收到这本书,我在美国又寄过一次,也没收到。

回想起先生的音容笑貌,总是那样光灿照人。他有一颗真诚的心。先生嫉恶如仇,在科学哲学界与同为自然辩证法研究会常务理事的何祚庥这类棍子式人物坚持论战几十年;对钱学森、李泽厚等的伪科学、伪民主,批评毫不留情;对那些生活在西方现代社会,却依恋东方愚昧,满脑子权欲私利的民运人士深表失望。刘宾雁本是同道,先生还是直言反对“第二种忠诚”。我问先生,你为王丹辩护,文章里为什么还写了他那么多缺点?先生说,王丹是他所见天安门学生领袖中最优秀的一个。1998年采访王丹,对先生满怀敬意的王丹告诉我,许先生从来不勉强别人接受他的观点(亚衣:《流亡者访谈录》,81页)。

晚年先生视力不好,但是思维依然敏捷,反应仍旧迅速。在方励之先生去世之后与许先生的那次通话中,我提到了与方先生对知识份子独立性的讨论。我说方先生认为中国根本没有知识份子,许先生马上说,这个我不同意,中国没有知识份子,那我们这些人算什么?是文盲?——当时我就想,天底下也许没有再比先生更直率的人了。直率后面是人的真诚。今天,这种真诚似乎已经在国人的本性中退化。多少年之后,人间或许再也看不到这类真诚。

世间最美好的东西,莫过于有几个头脑和心地都很正直的朋友——这是爱因斯坦说过的话。方励之和许良英两位先生相继去世,使我失去了这样的师长朋友,想起他们,无边的孤独便深深地折磨着我。(2013年2月5日于美国)

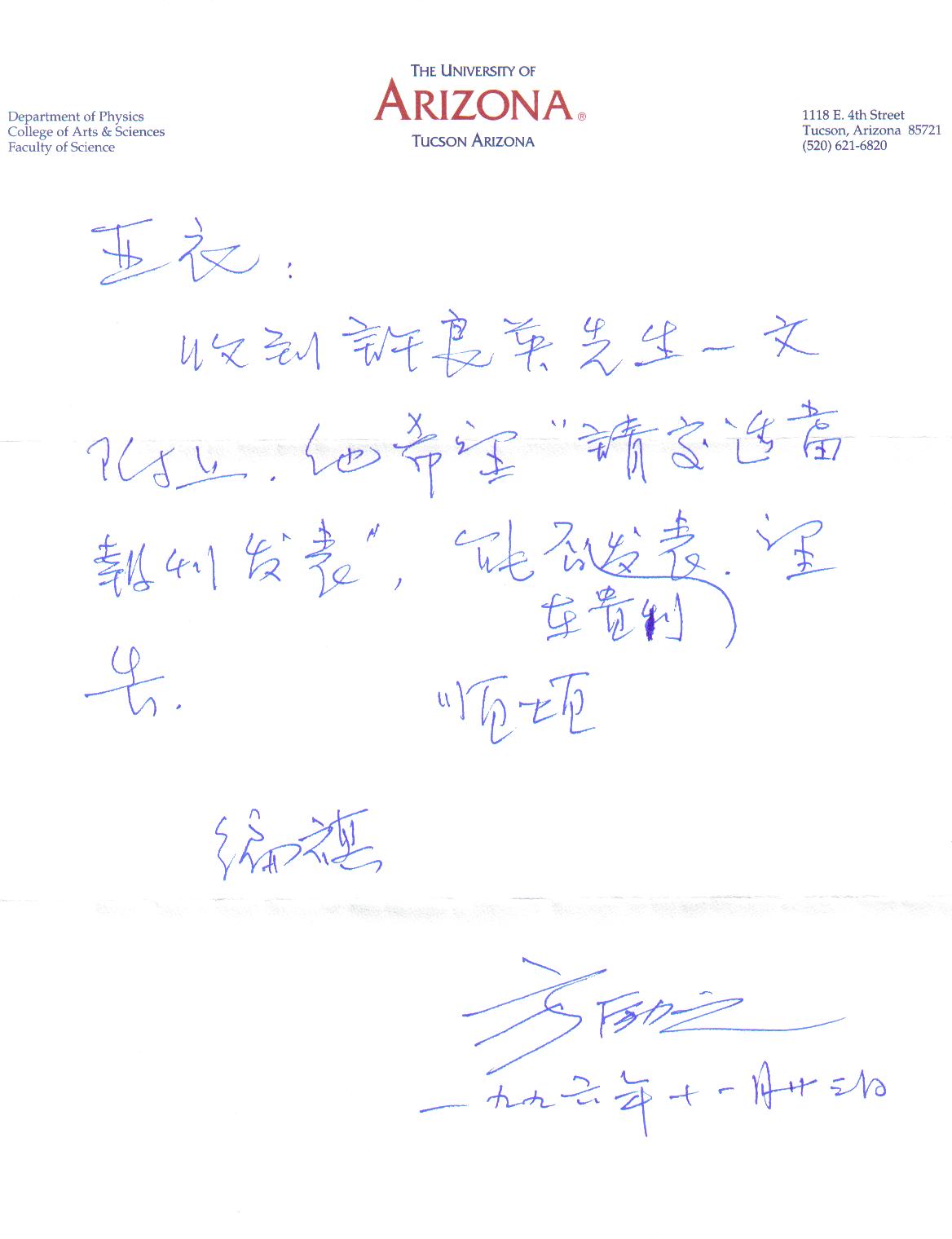

图片说明:1996年11月,方励之先生给作者写信,将许良英“为王丹辩护”一文交给《北京之春》发表。

(原载香港《前哨》杂志2013年3月号)

|