|

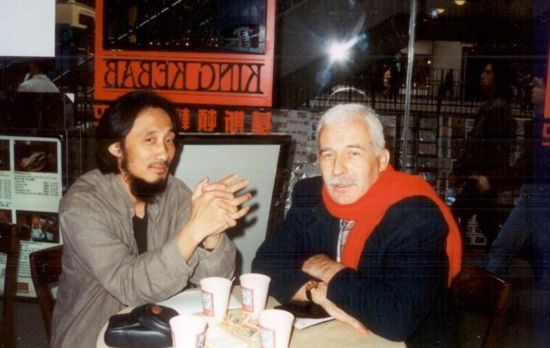

作者和马汉茂教授在一起 作者和马汉茂教授在一起

马建

十年对于活着的人们仅仅是弹指一挥间,但对于逝去的人,时间便是永恒不变的,而且时间越久,己静止的人生便更清晰。那去逝就意味着不再失去了。马汉茂己有十年不再与我们相聚,但留下来的交往便显得更加清楚。

我和汉茂是在二十年前的香港,八九年的九月,我正准备创办一份月刊杂志,叫《大趋势》,请他做了顾问,并在创刊号上发表了我和他的对话:面临检讨的中国文化界。我俩谈了一下午,内容包括了作家和作品、后六四的社会、语言和翻译。在这篇写着“白马” 和“黄马” 对话的过程,我了解了汉茂的学识,他远远地超过对汉学的研究,而是对大陆、台湾和香港的社会政治,文学和语言的创作研究都了如指掌,他还有着更广阔的知识和理想。

九五年我又创办了一份月刊:香港《文艺报》。汉茂又和我在笫五期上发表对谈:九十年代中国文学的换位,他再次强调“我喜欢批评性强的文学”。 当问他如何看待社会主义文学前景时,他说:社会主义社会下的文学是在高压下勉强求生存的产物,它出现了,又消失了,可以说挥挥手,带不走一片云彩。只是个过渡的没有文学含量的文化现象。回想苏联的官方文学,如今就像一座被引爆的高楼,只剩下了灰尘……。”整篇文章〔查《文艺报》笫五期〕表达了三个观点;

1. 对在极权社会产生的文学作品持怀疑态度。做为德国的汉学家,他会以东德和西德的文学现像考证中国的当代文学。那就是文学一旦失去个人的声音,便成了制度的陪葬品。

2. 他对现当代和古典文学的贯通,从编篡出版清未作家《李渔全集》到当代中国知识分子的文集,对台湾和大陆的双向通鉴,从王文兴到高行健,从诗歌到小说,他无疑在汉学界是少见的学者。

3. 对中国社会的关注,这使他成为汉学界能清晰地把文学和极权的关系看的很清楚,并且勇于在六四事件之后,勇于挑战权力,成了中国政府害怕的学者。并禁止他进入中国,成了一位“流亡汉学家”。但这只能证明汉茂先生的信念和品质,以及肯定了他是精英,是思想者,是控制思想的政府的对手。

十年对于社会而言,可以变得面目全非。对于事业来说,可以完成一二部著作。对于汉茂,我认为他失去这十年并不可惜。他己经做了别人上百年才能做完的事业。是的,生和死是一枚硬币的正反面,我们每个人都只有一次机会翻动。只是他翻动的早了点,令我们还停在这一面的活人不会很快地适应而己。但好在他留下了情义,使我们感到汉茂还在我们的记忆之中笑着。

2009.6.6

|