|

每年的辛亥革命武昌首义纪念日都是我最难过的一天。湖北武汉乃至中国大陆香港台湾,甚至全世界许许多多地方常常举办各种纪念活动,我的姑妈 和表兄妹等等亲戚总是会收到来自政府部门及纪念馆、博物馆、新闻媒体等等机构发来的邀请函或者征稿信,希望他们撰写回忆我爷爷参加辛亥首义的纪念文章,唯 独我和三个弟弟,似乎已经被人遗忘。

其实我们姐弟四人早在50多年以前就被人遗忘了,甚至没有人愿意提起与我们的家世有关的一切。

我们是在孤儿院长大的,而这一切都是受爷爷牵连的结果。我的母亲32岁自杀,父亲34岁受迫害致死。很久很久以来,我不知道对爷爷、父亲母 亲是应该爱还是恨。现在,我的父母似乎从来都没有在这个世界上生存过,他们曾经在这个地球上生存过的痕迹从物理到精神都被抹得干干净净--他们死无葬身之 地,至今我们都找不到他们的遗骸,不知道是被抛尸荒野还是被草草掩埋在那片浸透了他们血泪的土地;父亲原单位销毁了所有有关父亲的档案资料,甚至销毁了父 亲撰写的大量文稿;我的三个弟弟都患有“选择性遗忘”,对爷爷,父亲和母亲几乎一无所知;而我,也只剩下一些零零散散的记忆的碎片。

如今我已年逾60,很多昨天发生的事情都已经忘记,童年的记忆却越来越清晰,一些刻骨铭心的场景常常在我眼前挥之不去,让我日夜不安。为了 我自己和三个弟弟,也为了逝去的爷爷和父母,我们姐弟和亲属一起,走访了父亲身前的同事朋友,我们的亲戚朋友,我们踏遍了所有父亲曾经生活和工作过的地 方,寻找所有能够找到的资料,才逐渐地将这些碎片串联起来。

红色的童年

我出生于1948年12月,母亲在平津战役枪林弹雨中躲在路边一个卖肉的砧案下边生下了我。父亲曹涤尘是武汉大学中文系学生,在学校加入了 共产党领导下的学生团体新青社,满怀革命激情携带身怀六甲的母亲,从武汉北上投奔解放区,一路上餐风露宿,历经千辛万苦,辗转三个多月,行程两千多华里, 终于抵达怀来县。

我常常在梦中回到我的童年,那是红色的童年,绚烂,朝气蓬勃,热情奔放。

刚刚抵达解放区,父亲看到的一切都那么美好,他热情洋溢地写了几篇文章和诗歌向《人民日报》副刊投稿,很快就受到副刊主编丁玲的回信,约他 去面谈,又在报社遇到邓拓总编,他们都很欣赏父亲的才能。后来父亲应召到陶铸主持的北京市南下工作团接受了政审和培训。准备派往《人民日报》副刊做编辑, 但是父亲因为爷爷在台湾而感到自卑,主动要求到最艰苦的江西老区工作,要将青春和热血献给老区人民。

1950年1月父亲被分配到南昌新华广播电台(后改名为江西省人民广播电台),任副科级副组长(从来无正职)。他很快成为电台草创期间最重 要的业务骨干,曾经先后在工作量最大最急需开发的农业、新闻、工业、社评等部门担任主笔。他从不计较级别、名誉、待遇,一心干好工作。他热忱帮助、引导、 培养电台年轻人,还参加电台的各种社会活动,增进电台与听众的联系。电台的叔叔阿姨们不约而同地告诉我:“那时我们都是你父亲的学生,他是良师益友,是我 们的导师。”一位姓徐的叔叔说:“你父亲是电台最得力的笔杆子,文章写的又快又好,待人诚恳,低调淡定,有很好的口碑和人格魅力,我们大家都钦佩他。”

母亲曾经在清华大学法学院学法律,跟随父亲南下后在南昌市法院任处级法官。我们家住在南昌百花洲八一公园附近。母亲又生了三个弟弟,父母虽 然都很忙但是很充实,那是我一生中最幸福最快乐的时光。别人家是严父慈母,我们家是慈父严母,父亲总是笑咪咪地,一有空就给我们讲故事,跟我们一起玩游 戏。我只会说冀北方言,父亲就常常学我说怀来土话逗我。

惨淡的血痕

我常常在梦里看见一种奇怪的黯红色,那是一种经过岁月侵蚀而沉淀的颜色,时间越久痕迹越深,有着一种永远洗刷不掉的血腥味。

1955年,全国开展反胡风运动,接着是大规模的肃反运动。父亲所在单位也成立了肃反办公室,父亲曾经看见那位肃反办公室的主要负责人吃公 家食堂的东西不付帐,批评他占公家便宜,加上当时父亲在电台业务方面里里外外都是一把好手,因此那位负责人早就对父亲怀恨在心。肃反运动开始后,那位负责 人从父亲的档案中获悉爷爷辛亥首义后曾经担任过少将旅长,1948年初到台湾;父亲在武汉大学读书时加入了共产党领导下的新青社,经过地下党同意,曾经在 国民党的一个军用仓库担任过三个月的抄写临时工,并于1948年4月到台湾找爷爷,呆了三个月因找不到工作又返回大陆,回大陆后获悉单线联系人牺牲,与地 下党失去联络,自己投奔解放区等情况,便将父亲列为运动的重点打击目标。

那位负责人从父亲自己申报的资料中断章取义,捕风捉影,无线上纲,莫须有的给父亲扣上“台湾特务”的罪名,指责爷爷在台湾将儿子曹涤尘收编培训,然后派遣到江西电台潜伏作台湾特务。

那位负责人以“组织掌握”证据来欺骗群众,发动群众揭发检举父亲的“特务”言行,所有与父亲有工作联系的人,熟人和亲戚朋友都被列为调查对 象,搞人人过关。在一系列威逼利诱下,一场针对父亲的莫须有的罪名就这样罗织出来了,所有父亲发表过的文章、言论都被无限上纲,在那位负责人的授意下,最 初是一次又一次的抄家和批斗会,再后来父亲被长期关押隔离审查。一时间大字报铺天盖地,批斗、追查会日夜不停。电台、报纸、简报、通报、内参纷纷发表消 息,称江西省人民广播电台揪出了美蒋特务。张还将所罗列编造的假证言及假案上报主管单位和公安厅,控告父亲“特务罪”,要求立案审判并处以重刑。

父亲一开始很真诚地相信,关于祖父的情况和加入新青社,到台湾的情况都是自己主动向组织说明的,真正的美蒋特务怎么可能主动承认自己曾经到 过台湾呢?他相信这一切都经过组织多次审查,一切都会过去。他积极配合调查,实事求是答复问题,一再申明说明他到台湾是地下党批准的。

运动高潮期间,他感觉有理难辨,只好保持沉默,相信最终会真相大白。可是针对他的迫害越来越升级,他感觉到有阴谋。愤怒之中,他在大会上向 群众一针见血指出“这样搞运动,是有坏人操纵,是有意识、有预谋、有策划、有组织的以曹涤尘为中心的打击报复。”他曾向省委宣传部及省委等上级申诉,所有 这些都无效之后,父亲先后四次直接写信给毛泽东主席。但他的四封信都被层层转回到电台。那位负责人在批斗父亲的大会上,声言厉色地说:“你逃不出如来佛的 手掌心。我们是一级组织,无论是省委还是中央,谁都只相信我们。你就死了这条心吧!你这是无视组织、欺骗党、诬陷电台党组织,罪加一等。你没有别的出路, 必须老实低头认罪。”在某些人一手遮天、高压加阴谋的背景下,父亲觉得上天无路入地无门,绝望中他选择了自杀。

一天下午,大会正等提审在押的父亲,但久等不来,突然一个押罪犯的打手,匆匆告诉那位负责人父亲自杀的消息,他立刻宣布:“曹涤尘自绝于人民,企图以自杀相威胁,这是对党的背叛,对人民的背叛!我已找人把他送医院抢救,抢救过来后再继续批斗。现在散会。”

父亲用刀切开了手腕、大腿根、头颅,切开了静脉、动脉血管,大量出血不止,并用刀尖扎向心脏。输血3000多cc还未脱离危险。其痛苦的惨状令医护人员动容。可是自杀仍旧无法摆脱他的悲剧命运,脱离生命危险后他又被押回电台,继续接受批斗。

父亲的遗书已被那位负责人销毁,但电台内部有消息传出,他的遗书主要内容是讲述他追求真理、追求革命的经历,以洗清自己的冤屈。另一部分是对母亲的歉疚和对我们的嘱咐。他告诉我们,千万不要像他那样读大量的书,不要当干部,就当工人农民,以免受到伤害。

1955年,江西省公安厅对父亲“特务罪”立案审查,公安厅派人伪装成台湾特务与父亲接头,被父亲拒绝,又经过内查外调,经过香港辗转向台 湾新竹中学调查,证实父亲在台湾期间的确在该中学教师,并未参加所谓的特务培训。因此公安厅和江西省委否决了父亲的“特务罪”。省电台见父亲的“特务罪” 不成立,又以“历史反革命”的新罪名再报省委,被省委否决,并决定结案恢复名誉,恢复工作。但是那位负责人拒绝为父亲结案,将隔离审查改为“控制使用”, 为后来进一步迫害留下隐患。

父亲虽已恢复工作,但因肃反中受到恶意政治迫害,尽管查无实据,仍旧被电台内部“控制使用”。父亲郁郁不得志时,便寄情于笔墨,开始文学创 作和对农村经济问题的调查。撰写了《太平天国》全套四集电影文学剧本,传记文学《岳飞传》,《关于江西农村经济》的论文等共约几十万字,受到有关专家的好 评。有的行家说,如果不是赶上运动冲击,应该早已是知名作家了。

1957年,反右运动席卷全国,父亲已经对政治运动心灰意冷,无论什么会议,他都不发言,实在非要他说话的时候,仅仅说一二句应付一下而 已。但是那位负责人利用父亲的“反革命”旧案再次煽风点火,断章取义,栽赃嫁祸等手法,无中生有地给父亲扣上“极右派”的帽子。当时《人民日报》等宣传媒 体都报道了父亲的“极右言论”,扣上“最大毒蛇”、“最大极右派”三条罪状:指责“电台的肃反运动是根本错误的”;“省电台的党组织形同虚设”;“鼓吹创 办独立报纸”,这些罪名中有些话完全歪曲了父亲的原意,有些话父亲根本就没有说过。

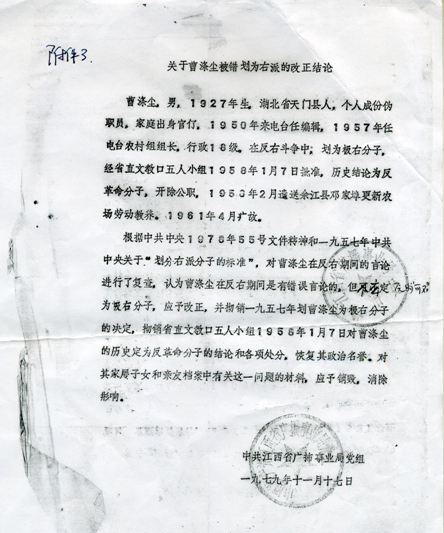

1958年1月,那位负责人以江西省人民广播电台的名义,在毫无证据的情况下,要求法院对父亲以“反革命罪”立案审查并判以重刑。在全国一 片严打的高压气氛下,法院判父亲劳改,后因证据不足取消判刑改为劳动教养。那位负责人仍旧不死心,以莫须有的罪名将父亲打成极右,并报当时负责反右运动的 “省直文教五人小组”批准,给父亲扣上了“反革命”和“极右”两项重罪,开除公职,将父亲送往血吸虫重灾区江西余江县邓埠“新生劳改农场”劳改。

母亲离我们而去

母亲与父亲是同乡,家道殷实。曾经在清华大学学法律,后转到武汉大学,遇到父亲后很快陷入热恋,两人志同道合,情投意合。母亲深爱父亲,无 论父亲做什么,无论父亲受到多少委屈,无论父亲遭遇什么样的困难,她都是父亲最坚定的支持者,她是父亲最大的精神支柱。父亲因为受爷爷牵连行政级别比母亲 低,母亲是党员,父亲只能是团员,这些她都默默地忍受,毫无怨言。但是当父亲被诬陷为“特务”“反革命”“极右派”,她受牵连被调离法院,到一所艺术学校 管理图书,她忍无可忍挺身为父亲向上级申诉。1957年母亲被打成右派,开除党籍,发配到婺源山区鄣功山垦殖场劳教。

父母都被押送到农场劳改劳教,我们四个孩子成了无家可归的人。万般无奈,父母只好将所有积蓄都送给别人,委托南昌郊区农村的一位农民看管我 们。可是没过多久,那曾答应看管我们的人家说是坚决不愿带这几个反革命狗崽子。父母没有办法,最小弟弟还没断奶,需吃米汤奶粉,只好辗转于武汉、鹰潭两个 姑妈家里暂时寄养,可是姑妈家里孩子太多,生活又很困难,就只好将最小的弟弟送到父亲的劳改农场跟劳改犯一起同吃同睡,白天父亲服劳役,小弟就自己玩泥 巴;我和大弟、二弟到妈妈所在的劳改农场跟她一同养猪。

|