|

遇罗锦

哥哥确确实实是报考过三次大学, 而非两次。 第一次: 1960年7月, 他于“北京市六十五中”高三毕业时, 他第一志愿是报考了“北京地质学院”的地质勘探系。其实, 深爱文科的哥哥,最向往的是“清华大学”﹑“北京大学”等高等学府。 从小学起, 他的作文便总是范文, 最喜欢写作的他, 何尝没想过能成为优秀的作家呢!

(照片1.1954年,遇罗克小学毕业照,于“北京市东四区一中心小学”即后来的“府学胡同小学”。)

(照片2.1954年,父母尚未复婚, 哥哥考上了“北京市男二十五中”。) 甚至, 在他做临时工的日子里, 他曾经是那么杰出的代课教师(详见《一个大童话》)。如果他有一天作为教授, 或作为大学校长,也一定是深受学生们爱戴的。但由于父母是右派份子, 母亲的成份又是资本家, 他在高中时, 因给班主任老师提过意见而遭到班主任的怀恨与歧视。有自知之明的他, 只好报考了当时学生们不愿意去的“北京地质学院”的地质勘探系。 这在《一个大童话》里已详细地写过了。 他就义很多年之后, 在“开放出版社”金钟出版的《遇罗克 中国人权先驱》一书里, 我曾读到过一篇文章,作者是从可靠处调查得来的, 说哥哥这一年的毕业高考, 各科平均分数是98分。 一个出类拔萃的人才, 就这样被社会轻易地抛弃了! 第二次:从1960年的暑假到1961年2月春节之前, 哥哥原本想在家自学一年, 以“社会青年”的身份再报考大学, 但家里的经济情况不允许, 他只自学了半年多, 61年春节前夕, 他自愿去了“北京红星人民公社旧宫大队菜园小队”当挣工资的“农业工人”。 既然高教部有规定: “社会青年也可以考大学”, 哥哥就要亲自试试。 在61年六七月间, 哥哥回到我家所属的“东四北大街街道办事处”, 以“社会青年”的名义申请报考大学, 但以“户口已不在北京市区”的理由而未予批准。其实, 就算没有这个理由,对出身“非红五类”的社会青年, 也不会开绿灯的。 1962年6-7月, 他与同为农业工人的两位好友叶式生﹑王大绩三人, 觉得考名牌大学没希望, 于是以“农业工人”的身份, 报考了低一级的“北京师范”大学。 后来才知, 大学给了他们三人去参加考试的名额, 但这封信却被旧宫大队的党支部书记扣住了, 认为他们三个是爱看“封资修坏书”的“反动学生”。“首都图书馆”的集体借书证是哥哥办的, 一次可以借阅二十本书,每次书一到, 就被青年们抢光。这就给了从不看书的党支部书记“唯有反动学生, 才爱看封资修坏书”的印象。 既然他们三个是“反动学生”,大队书记就把名额给了出身“贫下中农”的初中生农民。 因为当时大学里已设有“工农兵学员班”, 只要经过农村大队部或工厂﹑军队的党支部书记出证明推荐,不用经过考试就可以直接去各大学报道和上课。而党支部书记也会给那个师范大学回信说: 那三位高中毕业的“农工”, 都是思想反动,是不宜上大学的。 所以说, 哥哥确实是三次报考过大学。 比如有的朋友, 他可能不清楚哥哥曾以“社会青年”的名义,在街道办事处报考过; 比如家人, 他可能不清楚哥哥在农村那一次的报考。 因为哥哥是从不喜欢诉苦或怨天尤人的, 无论是大事小事, 无论是对家人还是对朋友。他对那些不合理的事情,知道即使诉苦或埋怨之后也丝毫解决不了问题。 他愿意从实践﹑思考与书籍中去寻找答案。 他从小的性格,是乐观﹑理智和向往光明。 假如他没有对人生种种的深切体验, 怎么能写得出谁也驳不倒的《出身论》,以及与出身有关的一系列文章呢! 吃过那么多苦, 受过多次不合理对待的哥哥,无论是在家里或在学校﹑在农村还是在工厂,甚至是在监狱里的集体监号或独自监禁的死刑号, 他给人的印象, 总是开朗豁达﹑知识广泛丰富, 总象个爱咯咯笑爱调皮的大孩子。

(照片3:1967年12月底, 哥哥在家中。) 这是哥哥生前的最后一张照片。 几十年来, 我心底一直有个疑问: 这位摄影者姓甚名谁? 他是谁? 文革时,1966年12月, 我因“记反动日记”问题在“三年劳教”中, 直到1979年时,伟大的胡耀邦力主给千千万万冤假错案者平反, “遇罗克专案组”不仅要给哥哥的问题平反, 还要给父母的政治问题﹑我和还在监狱里的罗文的问题都给予平反。 我的二十本日记,哥哥唯一舍不得烧掉的那本最后的日记, 母亲积攒的上千张家庭老照片,至今, 还在北京的“国家档案局”不能还给我们。 1979年时,专案组主动地从那些家庭老照片里, 仅仅挑拣出十几张还给了父母,其中就有哥哥的这张。 “这是你哥哥生前的最后一张,”父母告诉我: “就在被捕的前几天拍的。” 1967年4月, 《中学文革报》已被封禁, 哥哥已被暗探跟踪了半年多,但他仍是每天平静地骑着自行车,带上饭盒, 按时上下班。 后来, 我问弟弟:“这位摄影者是谁呢?” 俩弟弟告之: 这位陌生人, 是通过《中学文革报》的创办人牟志京口头介绍来的。牟志京对哥哥说: “我有位朋友,一直很崇敬你, 他托人求了我好几次了, 很想给你拍张照片,你同意吗?”哥哥似乎根本没多想, 便痛快地答应了。那是1967年十二月底, 天气很冷, 是个星期天, 哥哥不上班正在家休息。 当时,是中午时分, 哥哥正坐在写字台边的藤椅里看书, 牟志京与那位朋友便一同到了, 那位约三十多岁的中年男士客气地寒喧了两句, 就开始给哥哥拍照。很快拍完照, 又客气地说了两句话, 连坐都没坐, 水也没喝一口, 说还有事要去办就告辞了。 这就是“崇敬”了半天的所有行为。家里人似乎连怀疑都没怀疑。 我一直没对父母和两个弟弟﹑也没告诉过任何人: 我怀疑他是公安局派来的, 是逮捕哥哥为了“认证犯人”之用。 因为几天之后, 1968年1月新年假日刚过, 哥哥去“北京人民机器厂”上班时,他象以往一样,推着自行车路经“保卫科”办公室, 突然从保卫科里出来一位哥哥认识的干部大喊一声“遇罗克!” 哥哥一楞, 停住了, 猛地, 从“保卫科”屋里窜出几位公安大汉, 手持电棒劈头盖脸地将哥哥打得流血﹑打昏, 眼镜摔在地上, 他身穿的棉袄都被打破, 撕露出雪白的棉花……他们将哥哥用手铐铐住, 塞进了停在“保卫科”门前的监狱用吉普车里, 便带走了。 这情景, 是事后, 他工厂里的一位工人在远处亲眼所见, 转告父母的。 公安局在逮捕哥哥之前, 所以必须给他拍照,不仅是把他作为大案的重犯, 甚至一直不太相信一个文弱如此的年轻人,体力劳动工作劳累了一天, 怎么会那么快那么好地写出那么多谁也驳不倒的力作?他们就是不相信是他一个人的笔在做这一切, 他们总想挖出一个集团﹑一个写作班子﹑甚至几千上万人的党派 …… 直至被监禁两年以后, 无论公安使用了多少手法,无论哥哥受了多少苦罪, 他始终是一人做一人担,没胡乱交代过任何人。

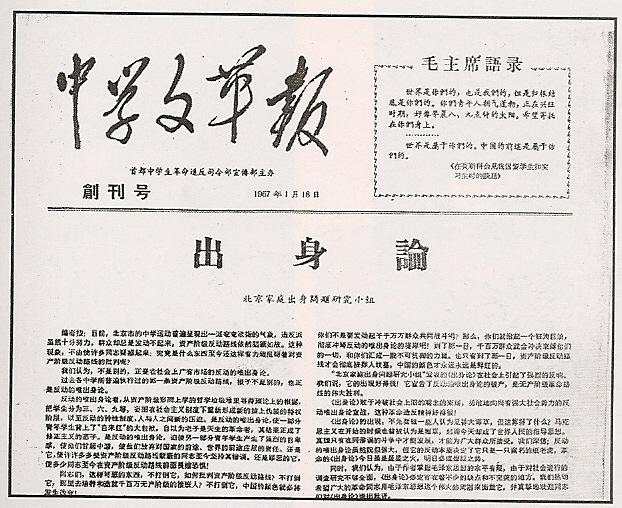

(照片4. 专刊: 出身论)

(照片5. 六期中学文革报综合图像) 1970年3月5日, 在工人体育场围观的十万人的众目睽睽之下, 几个军警费力地推拽着他, 单独把哥哥强行拉往一辆白色封闭的长大警车; 他那健康的O型的血液与器官, 必须被强制活体器官移植。 是的, 这个政权太爱他了, 他们从未见过如此杰出﹑如此智慧﹑如此有担当的人, 他们一定要让他的每一个细胞,都要继续活着, 传给千秋万代! 1979年, 《光明日报》的三位记者, 在不准考贝﹑不准拍照﹑仅仅允许在大半天的时间里, 从哥哥那几大麻袋的审讯材料中, 匆匆用手抄写着给他定罪的审讯记录…… 哥哥那舍不得烧掉的最后一本日记,我写的胡里胡涂的二十本日记, 母亲毕生积攒的上千张家庭老照片,都安全可靠地存在北京的“国家档案局”。或许,他们所以舍不得还给我们,是当局希望我们这家人继续活着﹑活着, 活到它们都能再次出现﹑让世人参观国家档案的那一天; 哪怕是几十年或一二百年之后, 让这些生动的日记﹑笔迹﹑照片, 活生生地再现﹑再现……

(照片6:1954年, 哥哥小学毕业前夕。“北京府学胡同小学”同一校友:哥哥12岁,我8岁。)

( 照片7:1963年, 父亲劳教归来的全家福。我在北京市工艺美术学校学习, 哥哥在小学任代课教师,详见《一个大童话》。) 自1967年年底, 那位陌生人给哥哥拍完照之后, 我家人并没见过此张照片,而是十二年后, 由哥哥的专案组办案人员,亲手交给父母时才见到的。专案组对此没有半句解释,我家人也从未问过, 可我心里却认为, 是公安局为逮捕他时, 为了万无一失, 作为对犯人“认证”之用的。 哦, 哥哥, 你是多么的杰出! 哦, 哥哥, 他们给你拍的最后这张照片, 透出你那安详高远的神态, 放射出智昱的圣徒般的目光; 你微笑地望着我们, 我们也专情地看着你, 它, 是给全世界的最好的留念!

(照片8:和我最心爱的四个书孩子。)

2016.4.10

纪念文革 怀念遇罗克 http://jinianhuainian.blogspot.de/

|